Author Archive

2014-06-09「空のうえ 水のした 七色のはじまり」 はじまりました!

先週からスタートいたしました小出麻代展、金曜日のオープニングパーティーは夕方からは激しい雷雨になるなどあいにくのお天気にもかかわらず、多方面からお越しいただき本当にありがとうございました。

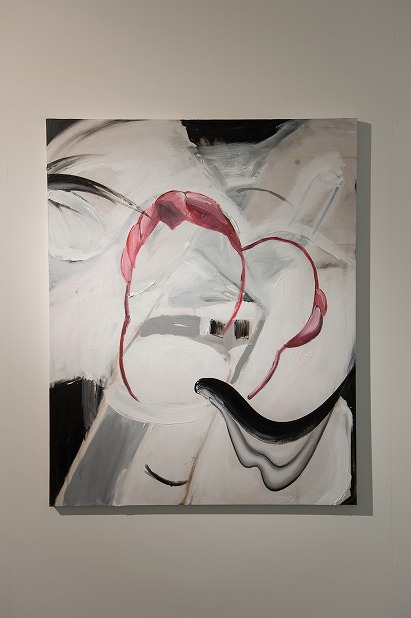

今回の小出さんの展示は、二つの空間を何度も行き来しながらとてもじっくりと時間をかけてご覧になられた方が、初日から非常に目立っていました。展示空間の特性上、これまでインスタレーション度の強い展示が多かったttkの展示の中でも、今回の小出さんの内容は「an installation of art(アートを配置すること)」よりも「installation art(インスタレーションアート)」に重点が置かれていて、ttkとしては珍しい内容の展示です。個々の「作品」の配置によって空間を構成するのではなく、ttkの2つの展示空間内にちりばめられた様々な素材や要素が融合し、一つの作品《空のうえ 水のした 七色のはじまり》として成立しています。

小出さんがttkの空間にちりばめた無数の要素が、みなさまの心やそのほかの要素に触れていきながら、みなさまの目に入ってくると思います。それから、じっくりあれこれと物思いにふけっていただき、固定概念に囚われない自由な見方でお楽しみいただければと思います。

そして、これから会期も進むにつれて、梅雨も本格化していくものと思います。この天候が変わりやすい季節、30分や1時間の滞在でも小出さんの展示は複数の表情を見せてくれる機会が多くなります。この空間、この季節だからこその必然性が大いに反映された小出さんの展示になっております。

また会期の後半には、大阪の恒例のアートフェアART OSAKAもございますので、その際に遠方から大阪へお越しの方もぜひご一緒にお立ち寄りください。これから1か月半にわたる小出麻代展、多くのみなさまのお越しを心よりお待ちしております!

2014-06-06Konohana’s Eye #4 小出 麻代 展「空のうえ 水のした 七色のはじまり」

・小出 麻代 展「空のうえ 水のした 七色のはじまり」 展示風景

Konohana’s Eye #4

小出 麻代 展「空のうえ 水のした 七色のはじまり」

2014年6月6日(金)~7月20日(日)

開廊時間:木曜~日曜 12:00~19:00

休廊日:毎週月曜~水曜

会場:the three konohana

オープニングパーティー:6月6日(金)18:00~21:00

* * *

このたびthe three konohanaでは、小出 麻代(KOIDE Mayo, b.1983)の個展を、Konohana’s Eyeシリーズの通算第4弾として開催いたします。

大学で版画を専攻していた小出は、当初は版画の技法とさまざまな日常品を取り入れた平面や立体の作品を制作していました。とりわけ日常にありふれた既製品への関心が強く、「もの」の固定概念に新たなエッセンスを加味するために、版画の技法を中心に手仕事の要素を既製品に織り込むことを意識した作品が多数見られました。日常のささやかな改変を、個々の完結した作品内で提示するスタイルが、彼女の作家活動の始点にありました。

近年から現在にかけては、小出の表現スタイルはインスタレーションが主軸となっていきます。一昨年の神戸アートビレッジセンター(KAVC)での2人展「1floor / TTYTT, -to tell you the truth,-」では、意識的に手仕事を蓄積させるアプローチに大きな変化が現れました。これまで主だった版画技法での素材へのアレンジがやや影をひそめ、物体を紐で結んだり通したりする単純な行為や、何も手を加えない既製品を空間に設置することが目立つようになりました。権威的な行為といえる美術表現と、日々の生活でなにげなくおこなわれる行為。これら両極の要素を隔てなく調和させていく一定の方向性と距離感が、彼女の中で見いだされた機会になりました。

さらに、昨年のLABORARORY(京都)での個展「すいこみ はきだし ひろがる」では、小出のインスタレーションは前年のKAVCでの展示と比べてより平坦になり、かつ客観性の強さが際立つものとなりました。空間の各所に点在する既製品の物体や従来から見られる版画技法が絡んだ作品的な物体を、ただ淡々と紐や紙テープや電気コードでつなげた空間に仕上げました。まるで、薄いオブラートのような私的な物語性が、空間全体を起伏なく覆っているかのような世界観が展開されました。軽やかかつ柔い素材感と個々の要素がつながれていく行為は、作品としての強固な独立性を拒否していながら、一方では物質という属性を総体的に強調しているようにも感じられました。概念や権威の前に、人の感覚に触れる「もの」の存在を彼女は強く意識します。「もの」があることによって得られる安心感や充実感は、現代の日常の生活においても多くの人々が無意識に享受するものです。そこに対極ともいえる彼女の版画技法などによる美術表現的な「もの」と「行為」がどのように作用するのか、ここ数年彼女が追い求め続けたテーマのように思います。

当展は、ここ数年の小出の表現テーマである、美術表現と日常の行為との関係性をさらに深化させ、弊廊のホワイトキューブと和室の2つの空間の特性を限りなく駆使したインスタレーションにて展開いたします。弊廊の大きな特徴でもある自然光が大きく影響する展示空間による作用が、客観的に提示される「もの」と「行為」との間に、無数の変化と要素の存在を示唆させる内容となります。

現代に生きる私たちは、多数の情報とものが氾濫した世界全体を把握することは不可能であり、無数の小さな世界に気づかないまま日々の生活を送っています。しかし、私たちの意識の外に散らばっている小さな世界は、想像と思考という行為によって誰もが易しくアプローチできるものです。それらに気づくことによって得られる日常の拡大とその充実感は、大きな世界の一義的な価値基準にとらわれない各自の小さなルールを獲得することへとつながります。私たちの日常と世界観を大きく左右するかもしれない何気ないものが何気ないところに存在している、そのような発見を小出がフラットに手を加えた空間から見つけ出していただければと思います。ぜひこの機会にご高覧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

2014-06-05外部の展覧会情報 14年6月

ttkとご縁のあった作家・ディレクターによる、ttk外での展覧会情報をお知らせいたします。

—–

今年1月~3月に、ttkにて開催しました「まよわないために」展の出品作家田中秀介さんが、

「トーキョーワンダーウォール公募2014」に入選し、東京都現代美術館での展覧会に出品いたします。

「トーキョーワンダーウォール公募2014」入選作品展

会期:2014年6月7日(土)~6月29日(日)[月曜日休館]

会場:東京都現代美術館 企画展示室3F

(135-0022 東京都江東区三好4-1-1 TEL:03-5245-4111)

開館時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)

主催:東京都/公益財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト

協力:公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館

入場無料

http://www.mot-art-museum.jp/sp/exhibition/tww2014.html

—–

昨年6月~7月に、ttkにて開催しました「SLASH/09」展の出品作家斎藤 玲児さんが、

神奈川・相模原のTAMA STUDIOにて1日限りの2人展を開催いたします。

One Day Screening

開催日時:2014年6月7日(土)18:30〜21:30

出品作家:斎藤 玲児、戸田 祥子

会場:TAMA STUDIO(神奈川県相模原市中央区田名3266-2 TEL:03-6416-0725)

http://tanastudio2012.tumblr.com/

2014-06-02ttk山中 「奈良・町家の芸術祭 はならぁと 2014」アートディレクター就任のお知らせ

このたび、ttk代表の山中俊広が、インディペンデント・キュレーターの仕事として、2011年より毎年開催されている「奈良・町家の芸術祭 はならぁと」の2014年度のアートディレクターに就任いたしました。

就任のあいさつ文を以下のサイトにて掲載しております。

http://hanarart2012.blog.fc2.com/blog-entry-122.html

本年度の「はならぁと」開催期間は

「はならぁと こあ」 2014年11月7日(金)〜11月16日(日)

「はならぁと ぷらす」 2014年11月7日(金)〜11月24日(月・祝)

となっております。

開催エリア、「こあ」の会場および参加キュレーターは、後日オフィシャルHPなどで発表いたします。

[オフィシャルHP] http://hanarart.main.jp/index.html

2014-05-29鮫島 ゆい 展「中空の雲をつかむように」 展示記録

撮影日:2014年5月9日 撮影:長谷川 朋也

2014-05-29鮫島 ゆい 展に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介

鮫島 ゆい 展「中空の雲をつかむように」につきまして、各所にてプレビュー・レビューをご掲載いただきました。

主だったご掲載記事を以下にまとめてご紹介させていただきます。当展をご紹介くださったみなさまに、心より御礼申し上げます。

・『美術手帖 4月号』 ARTNAVI(プレビュー/3月17日)

・『シティリビング』(プレビュー/3月28日号)

・朝日新聞「A+1」関西版(プレビュー/5月2日夕刊)

・「よしもと芸人 おかけんたブログ」(レビュー/4月8日)

http://blogs.yahoo.co.jp/nicevoice_blog/25461446.html

・ブログ「プラダーウィリー症候群(Prader-Willi Syndrome)の情報のメモ」(レビュー/3月29日)

http://d.hatena.ne.jp/prader-willi/20140329

2014-05-25KAMO 12th Meeting 【5/31(土)20:00〜 @阿波座ライズタワー1F マークスタジオ】

2014年5月31日(土)20時~22時30分 (19時半開場)

会場:阿波座ライズタワー 1F マークスタジオ

(大阪市西区江之子島2-1/大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco]の東隣のマンションです)

トークゲスト:佐藤千晴さん(大阪アーツカウンシル 統括責任者)

参加費:1人200円(フリーソフトドリンク&おつまみ)※ 今回はアルコールの提供はございませんので、ご入り用の方は各自でご持参ください。

* * *

第12回KAMOは、トークゲストに大阪アーツカウンシル統括責任者の 佐藤千晴さんをお招きします。

昨年産声を上げた大阪アーツカウンシル( http://osaka-artscouncil.jp/ja/ )は、大阪府、大阪市が関与する文化・芸術事業に対する評価・提言を行う機関であり、今後の大阪の文化芸術の領域で多様な動きが期待されています。

佐藤さんには、大阪アーツカウンシルのご説明から、佐藤さんが文化・芸術に惹かれていったきっかけ、さらには新聞記者時代からアーツカウンシルの統括責任者に 採用されるまでのエピソードなど、佐藤さんご自身のお考えや人となりも交えてお話しいただきました。

今回の開催場所は大阪府立江之子島文化芸術創造センター(enoco)の東隣のマンション「阿波座ライズタワー」の1階「マークスタジオ」と なっております。

地下鉄阿波座駅8番出口からすぐです。

2014-05-21飛鳥アートヴィレッジ2013 総括文 『「飛鳥」と「アート」の理想的な天秤の支点を探ること』

ttk山中がプログラム・コーディネーターを務めました「飛鳥アートヴィレッジ2013」の成果集がこのたび完成いたしました。

こちらの成果集はttkにて閲覧可能ですので、ご希望の方はお気軽にお申し付けくださいませ。

成果集内にて執筆いたしました当プロジェクトの総括文を以下に掲載しております。ご一読いただければ幸いです。

* * *

「飛鳥」と「アート」の理想的な天秤の支点を探ること

明日香村を舞台とし、10日間の短期アーティスト・イン・レジデンスと成果発表の展覧会で構成する「飛鳥アートヴィレッジ」。各地で近年多数展開されている「地域型アートプロジェクト」の多くと同様に、飛鳥地域にある様々な要素を表現に取り入れることを、主催者側がアーティストに求めることを前提としています。この手法によって地域に還元されるべきものは、現地にかかわる人々に、外部からやってきたアーティストがレジデンスでの活動と展覧会での作品を通じて、今まで表に現れにくかった地域の特徴や個性を提示することだと、私は考えています。

今年度は、平面作品に限定した昨年度の応募基準を撤廃した結果、本来からコンセプチュアルな表現をおこなうインスタレーション(空間構成表現)のアーティストの応募が目立ちました。選抜された5名のアーティストが、10日にわたるレジデンスの間、飛鳥に真摯に向き合いながら飛鳥への解釈を深化させ、展覧会での作品を通じて提示した飛鳥は、昨年以上に飛鳥を抽象化させたアプローチとなりました。アーティストたちと共に考えた作品展のタイトル「宙の土 土の宙」に象徴されるように、彼らは飛鳥時代の史跡や特定の場所といった具体的な要素から離れ、壮大な事象である「空・宇宙」と「大地」に自らの制作テーマを設定しました。このアプローチには、飛鳥のイメージをより本質的かつ根源的なものにまで昇華させるという意図もありましたが、一方でどの地域にも共通しうる要素を提示したことには、いま現在の飛鳥への冷淡なまなざしも含んでいたこともあえて書き添えておきます。

本来、現代美術とは、常々表に現れにくい事象や概念を拾い上げたり、現代の価値観に対しての問いかけや問題提起のきっかけを作り出すものでもあります。今年度の「飛鳥アートヴィレッジ」は、結果としてアーティスト側による自らの表現の堅持を前提に地域との理想的な関与を探り、現代美術の領域が提示するべきクオリティにはなりました。ただ、ここ飛鳥においてこのアプローチが理想的かどうかの答えはまだ見えません。「飛鳥」という本来から地域のブランド力が強いという現地の特性にあって、その反映の主軸をどこに取るのかによって、アーティストの「飛鳥」の表現は大きく変容します。飛鳥“時代”の「飛鳥」と、現代の明日香“村”としての「飛鳥」は、必ずしも一致しないという様相を意識すべきです。「国」と「地域」の両極に位置づけられる昔と今を、現代社会の構造を踏まえながら表裏一体の関係で真摯に向き合えば向き合うほど、そこには純化された相対論が「衰退」というキーワードを誘導してしまう恐れがあります。

すでに歴史と観光資源の枠組みの中で価値が確立している飛鳥時代の諸要素よりも、ここにいま暮らしている人々やその生活および環境に焦点を当てることが、現在の「飛鳥アートヴィレッジ」の目的をより特化させることのできる方策ではないでしょうか。次年度のプログラム構築に際しては、地域側とアート側の交流にあらかじめ特化する手法も選択肢として検討すべきと思います。地域性をより反映させた作品をアーティスト側に求めるのであれば、現状の10日の短いレジデンス期間とアーティストへのサポート体制の調整はもちろんのこと、プログラム内での地域との交流をより推進する前段階として、当プロジェクトの村内での認知の浸透に力を注ぐべきと考えます。それによって、展覧会への来場者も村民の割合を増やす必要があると思います。その足掛かりとして、初めてプログラムとして実施した村民のお住まいに宿泊する「民泊体験」と、参加アーティストの一人の作品が実質的に地元の人々との共同制作になった今年度の2つの実績は、お互いの立場への歩み寄りと、昔と今の飛鳥の印象を両者が共有できた、今後に確実に活かされる成果となったと思います。

地域側とアート側の思惑や主張の間に生じる、双方の価値観の差異は、このプロジェクト形態においては常に付きまとう課題です。両者の理想は常に一本の同じ軸の両極にあり、そのちょうど真ん中でバランスを取る選択は、現実的に不可能です。さらに、昔と今の「飛鳥」の価値のバランスも同様です。両者の支点の位置をどこに定めるかを、主催者である地域側が明確に提示することを期待します。その設定があるからこそ、アーティストのクオリティや、「飛鳥アートヴィレッジ」の果たすべき成果が明確になると思われます。2年目の実績を積み重ね、「飛鳥アートヴィレッジ」独自の天秤を明確に調整すべき段階にあることは確かです。

山中 俊広(2013年度 プログラム・コーディネーター/インディペンデント・キュレーター)

2014-04-28GW期間中の鮫島ゆい展開廊日のご案内

現在開催中の鮫島ゆい展「中空の雲をつかむように」は、5月11日(日)までの会期となっております。

これからGW期間に入りますが、ttkは祝日関係なく木曜~日曜は通常通り開廊いたします。

またGWに合わせまして、臨時開廊日を1日設けております。

4月28日(月)~30日(水) 休廊

5月1日(木)~4日(日) 開廊

5月5日(月・こどもの日) 臨時開廊

5月6日(火)、7日(水) 休廊

5月8日(木)~11日(日) 開廊

5月5日(月)のこどもの日は、月曜日ですが開廊しております。

それぞれ開廊時間は通常通り12時~19時となっております。

鮫島展のオープン日は実質残り9日間となっております。

帰省や旅行などで関西方面にお越しになられる方々も多いかと思います。

くれぐれもお見逃しのありませんよう、多くのみなさまのご来廊をお待ちしております。

2014-04-16Konohana’s Eye #4 小出 麻代 展「空のうえ 水のした 七色のはじまり」 2014年6月6日(金)~7月20日(日)

the three konohana、次回の展覧会のご案内です。

「Konohana’s Eye」シリーズの通算第4弾として、インスタレーション表現を軸に活動する小出 麻代(KOIDE Mayo, b.1983)の個展「空のうえ 水のした 七色のはじまり」を、6月6日(金)~7月20日(日)の会期にて開催いたします。