Author Archive

2014-02-28外部の展覧会情報 14年3月

ttkとご縁のあった作家・ディレクターによる、ttk外での展覧会情報をお知らせいたします。

—–

現在ttkで開催中の「まよわないために」出品作家國政聡史さんが、京都堀川団地で開催されるアートプロジェクトに参加いたします。

「CITY IN MEMORY 記憶の街」

会期:2014年3月1日(土)~23日(日) ※イベントにより開催日時が異なりますのでHPをご確認ください

会場:堀川団地

主催:京都市立芸術大学

共催:文化庁、平成25年度 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業(文化庁委託事業)

協力:京都府住宅供給公社、京都市、京都府、堀川COMMON、都市居住推進研究会、堀川団地のみなさん

お問合せ:京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA (TEL:075-253-1509)

http://gallery-akcua.org/city_in_memory/

—–

現在ttkで開催中の「まよわないために」出品作家三木祐子さんと金崎亮太さんが、東京京橋のアートスペース羅針盤でのグループ展に参加いたします。

「脈々と具体 東京」

会期:2014年3月3日(月)~3月15日(土)

開廊時間:12:00~20:00(最終日は18:00まで)

定休日:日曜日

会場:アートスペース羅針盤(104-0031 東京都中央区京橋 3-5-3 京栄ビル2F TEL:03-3538-0160)

http://www.rashin.net/

※ なお金崎亮太さんは、当会期中に開催の「アートフェア東京2014」にも、Ic810のブースにて出品いたします。

—–

昨年6月7月に、ttkにて開催しました「SLASH/09」のディレクター結城加代子さんが、東京・汐留のパークホテル東京にて開催するアートイベントの企画に参加いたします。

「COVERED TOKYO Park Night 2014」

開催日時:2014年3月7日(金)20:00~23:00

会場:パークホテル東京 25Fロビー(105-7227 東京都港区東新橋1丁目7番1号 汐留メディアタワー25F)

入場料:2000円 (アートフェア東京のVIPカードをお持ちの方はご招待)

共同開催:COVERED TOKYO (KAYOKOYUKI / TALION GALLERY / nap gallery / HAGIWARA PROJECTS) / 美術出版社 / パークホテル東京 / アートフェア東京

協力:サントリー酒類株式会社 / 日本経済新聞 電子版 / ARATANIURANO / Take Ninagawa / NANZUKA / MISAKO & ROSEN

問合せ: 03-6300-5881 / info@hagiwaraprojects.com

http://www.coveredtokyo.com/ja/

※ なお結城加代子さんは、当会期中に開催の「アートフェア東京2014」にも、KAYOKOYUKIとして出展いたします。

2014-02-16「まよわないために」 三木 祐子+金崎 亮太《雪mote》 音源収録CD限定販売のご案内

現在開催中の「まよわないために -not to stray-」に出品しております、三木 祐子さんと金崎 亮太さんのユニットによるサウンドインスタレーション作品《雪mote》に、会期中にご鑑賞いただきましたみなさまからCDにしてほしいとのご要望を多数いただきました。

会期も残すところあと2週間になりましたが、サウンドインスタレーション《雪mote》の音源収録CDを、1枚1000円(税込)、30枚限定で販売することにいたしました。

会期中はギャラリーにて販売いたしますが、すでに展示をご覧になられていて残りの会期中に再度ギャラリーにお越しいただけないという方には、お電話やメール(info@thethree.net)でもご注文を承ります。詳しいお問い合わせもお電話やメールでお願いいたします。

2014-02-10外部の展覧会情報 14年2月

ttkとご縁のあった作家・ディレクターによる、ttk外での展覧会情報をお知らせいたします。

—–

昨年11、12月にttkにて個展を開催しました岡本啓さんが、阪急メンズ大阪にて展覧会を開催いたします。

なお当展は、現在ttkで開催中の「まよわないために」出品作家金崎亮太さんのYoha Publicとしての企画です。

Styling Art Exhibition「ネオンカラーミックス / 岡本啓」

会期:2014年2月15日(土)~2月25日(火)

会場:阪急メンズ大阪3F各所(530-8350 大阪市北区角田町8-7) TEL:06-6361-1381(代表)

営業時間:[月曜~金曜]11:00~21:00 [土曜]10:00~21:00 [日曜]10:00~20:00

主催:阪急メンズ大阪

企画制作:スタイリングアートエキシビション実行委員会 / Yoha Public

協力:Yoshiaki Inoue Gallery

※ 関連企画

岡本啓トークイベント

日時:2014年2月16日(日) 14時より

会場:阪急メンズ大阪3F Bookstore&Café The Lobby

入場無料、要事前申し込みなし、途中参加可能

http://www.hankyu-dept.co.jp/mens/event/00137627/?catCode=501002&subCode=502007

—–

昨年9、10月にttkにて個展を開催しました加賀城健さんが、ドイツの美術館でのグループ展に参加いたします。

その後フランスとリトアニアにも巡回いたします。

「ASIA-EUROPE II」

会期:2014年2月16日(日)~5月18日(日)

開館時間:[2/16-3/31]11:00~17:00 [4/1-5/18]11:00~18:00

定休日:月曜日

会場:Deutsches Textilmuseum(クレーフェルト・ドイツ)

http://www.krefeld.de/textilmuseum

2014-02-09Konohana’s Eye #3 鮫島 ゆい 展「中空の雲をつかむように」 2014年3月28日(金)~5月11日(日)

the three konohana、次回の展覧会のご案内です。

今年最初の「Konohana’s Eye」シリーズとして、絵画表現を軸に活動する鮫島 ゆい(SAMEJIMA Yui, b.1988)の個展「中空の雲をつかむように」を、3月28日(金)~5月11日(日)の会期にて開催いたします。

2014-02-02「まよわないために」トークショー開催 2月8日(土)18時〜19時

今年2014年の最初のttkの展覧会、Director’s Eye #2 野口 卓海「まよわないために -not to stray-」、連日多くのみなさまにお越しいただき、誠にありがとうございます。

会期もちょうど折り返しの時期になりまして、「まよわないために」展の関連イベントとして2月8日(土)18時から、当展ディレクターの野口 卓海さんのトークショーを開催いたします。

1980年代半ば生まれの作家の表現を通じて、同世代の共通する価値観を探ることを目的とした当展、テキストでは語りきれない野口さんの問題提起を、出品作家と共に尋ねていきたいと思います。ぜひみなさまお誘い合わせの上、ご参加お待ちしております。

2014-02-01『まよわないために』 text: 野口 卓海

「まよわないために」展初日から、会場にて配布しておりました当展ディレクター野口さんのテキストを公開いたします。ぜひご一読くださいませ。

こちらから内容を追補されたテキストが、あらためて当展会期の後半に発表される予定です。続編もぜひご期待ください。

※ PDF版はこちらからダウンロードしてください >>>>>

* * *

表現の地平が、もう既に荒野と成り果てていること。そして、その地平から大文字の目的地が失われていること。そういった絶望的な状況においてなお、現代美術の文脈の中で表現活動を続けている自分と同世代の作家達を眺めていた私は、彼らがその荒野をどのようにサヴァイブするのか、その方法にこそ興味があった。そして、作品や作家個人に付随する幾つもの「主題(あるいは”主題めいたもの”)」における相似・相違ではなく、その「方法」や「態度」にこそ私たちの世代が語りうる範囲が唯一残されているのではないか―。凡そそのような自分の仮説が実質的な空間の中で展開されたときに、どのような効果を発揮するのか確かめてみたい、という個人的な欲求をスタート地点としてこの展覧会の企画を行った。つまりはこの企画自体が、私にとっての「まよわないため」の一方法だったのかもしれない。

本展覧会の参加作家四組五名と企画者である私は、全員が1983年~1986年生まれである。この世代が思春期までに経験した幾つかの社会的動向として、湾岸戦争・阪神大震災・オウムの地下鉄サリン事件・同年代による幾つかの大きな少年犯罪が挙げられるだろうか。それらのニュースのほとんどを、子供だった私たちはテレビで目撃していた。因果関係や(一定の)事実を元に書き起こされた文章からではなく、インパクトを重視した、時に脈絡すらない短い映像の断片による共通した記憶。また、恐らく非常に重要な共通の体験として、PC・インターネット・携帯電話との距離感の変遷もあるだろう。私たちの世代は、それらがまだ全く普及していなかった生活も確かに体験したが、最も多感な中学生・高校生の時分にそれらが急速に(身体的にも)浸透していくさまを目撃・体感し、そしてそれらを「さも当然のこと」のように受け入れた唯一の世代だろう。世界がデジタルへと複製されていく過程も実感を伴って共有していたし、世界の上っ面に複製されたそのもう一つの「世界」が、急激な過度の圧縮でべこべことへこみ、ゆがみと自己修復を繰り返し絶えず蠢動している事も理解している。先に挙げた幾つかの社会的動向は、一方通行かつ単一のメディアから与えられた受動的で非常に強い影響という共通体験だったが、次に体験したテクノロジーの進化が「世界」の信憑性自体を個々人に問い直しはじめたわけだ。もしかすると、私たちはスキゾ化(分裂化)※1を強いられた初めての世代かもしれない。そして、それさえも呼吸するように「さも当然のこと」と受け入れたのだと思う。

表現の地平では、恐らくそういった社会情勢より前に荒野化が進み、集団で目指すべきような大いなる目的地は失われていた。美醜・善悪に代表されるような二項対立の大きな物語が次々と終わりを告げ、その後に訪れた再生産・再消費の延々たる反復のはじまりが80年代前半。マイク・ビドロに代表されるようなシミュレーショニズムも、最早90年代には古臭くなっていたはずだ。過去の偉大な「主題」たちの墓を暴いてまで手にした動向さえ、その加速度的に短くなる消費期限から逃れられず古くなってしまう現実。本テキストの焦点となる、今回私が取り上げた80年代生れの作家たちは、そういった美術史的な現実を思い知る中で、新旧といった常に二律背反する事柄・問題の重要度を無意識に引き下げているのかもしれない。これまでの現代美術の文脈では、常に「YES/NO」を突きつけられてきたような幾つもの主題※2に対して、常に一貫した答えを作品の中で用意しているわけではない。むしろ、それぞれの作品や活動の中で扱われる主題は変化し、時には一つの作品の中でさえ局所的に主題の焦点が動いている。

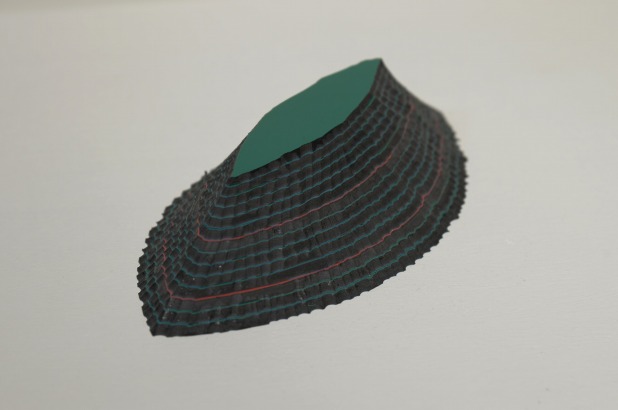

では次に、それらの具体的な発露の指摘を中心とし、各作家への簡単な接近を試みる。結束バンドによる立体作品が特徴的な國政聡志は、染織をその出自とし活動している美術作家である。國政の作品を簡略化して幾つかの要素に解体したならば、そこには確かに「染織」からの強い影響が見て取れるだろう。用いられる素材はしばしば染料で染められ、それらを規則的に反復させ形作っていく製作過程は、「織る」という行為の根源的な条件を私的に解釈した一つの結果だ。しかし、むしろ國政のスタイルは「染織」だけに留まらず、単純な素材や現象から物理的なエネルギーだけをそっと盗み出すような発想にこそ根幹が潜んでいる。ゆえに、今回のアクリル板を用いたインスタレーション「弧」のように、他の作品で扱っていた「染織」にまつわる幾つかの要素をオフにできるのだ。

今回唯一の平面作家である田中秀介の作品は、一見しただけでは「いわゆるオーソドックスな絵画」に分類されるかもしれない。しかし、画面の中で巻き起こっている幾つもの局所的な主題の変遷は、明らかに現代作家の振る舞いといえる。例えば、ある部分では物質的な表情をしている絵具が同一平面内で突如獲得する描画・リアリティ・イリュージョン、前景・後景・遠近法といった空間に対する態度※3、あるいは物語の有無―、そういった”絵画”という文脈が患ってきた多くの問題に対して、田中は個々の作品の中で取り上げる範囲を微妙に変化させながら、その一枚の絵に対する最良の対応を探している。一見しただけでは非常に重たい絵画のようでありながら、紐解いていくと少しコミカルな部分や一般化可能で共有しやすい言葉が次々と出てくる理由も、要所要所で表現の重心をずらし続けるような描き方の多様性が、豊かな軽やかさを生んでいるからに違いない。

また、「個々の作品に対して最良の対応を探す」というスタイルは、乃村拓郎の製作過程からも感じられる。乃村は様々な素材や技法からもアプローチを試みるため、よりそのスタイルが明確に表出しているだろうか。また、出自である彫刻を制作の根幹としながら、デザインや工芸の持つ作法・テクスチャーからの着想を柔軟に取り入れることで、上記のような素材・技法からのアプローチとは別の道筋も獲得している。また、そういった工芸・建築の道筋から取り込まれてきたであろう、しばしばたち現れる日本的なるイメージは、具体的な引用と言うよりもむしろ深沢直人が提唱していた「スーパーノーマル※4」を想起させるだろう。また、作家の恣意的で直接的な加工の痕跡よりも、素材や技法から既に与えられている表情を重視する乃村の姿勢は、展示する空間とその場の光―つまり「光景」全体を借りるような展示方法にも通底しているだろう。

コンサートを主な発表の場としている三木祐子+金崎亮太は、サウンドインスタレーションとして今回展示している。ピアノと電子音楽、身体性・質感・歴史といった非常に多くの相違がある二つの音による調和と異化は、めまぐるしくその関係が変化していくのが特徴的だ。調性や響きの価値、また二つの音の主従関係、楽音と雑音のバランスといった大切な要素が、会話のようにそれぞれ立場を移動させながら楽曲は展開していく。また、狭い展示空間の中で立体音響を体感するため、音から想起される広がりと現実空間との隔たりが、普段は視覚偏重の世界にあって忘れがちな「聴覚」のもつ情報の確かな量感を再認識させる。それは、彼らが定期的なコンサート「根底の響きを探って」で抵触している私たちの根源的な身体感覚を刺激するだろう。また、金崎が「人間の声」を電子音の素材としている事も、こういった身体感覚への介入を可能にしている大きな理由のひとつとして挙げておく。

さて、ここまで個々の作家への具体的な接近を試みたが、彼ら四組はそれぞれに全く違う技法・メディアを採用しているにも関わらず、作品へと至る道程には幾つかのリンクが見て取れた。大きな単一の問題に対する「YES/NO」だけではなく、局所的な「ON/OFF」の総体によって作品が成り立ち、そしてその個々のスイッチは作品毎に(触れるか触れないかさえ)切り替え可能だということ。強いられたスキゾ化さえも、いつしか「当然のこと」になっていた私たちの世代が、目的地の失われた荒野ですら絶望せずに少しずつ歩み続けるための、それが唯一の方法なのかもしれない。そして、個々のスイッチのつらなりや模様こそが、ヘンゼルとグレーテルが必死で落としたパンくずであり、現代美術の迷宮でまよわないためのアリアドネの糸なのだ。表現の地平が果てしなく「どこへでも行ける」なんて言葉は、もう全く必要ではなくなった。むしろ、私たちはそれぞれに「どこから来たのか」を時折確認し、その足跡自体を唯一の命綱としなければならない。大いなる目的地が失われた今、次のわずかな一歩にさえ躊躇いや戸惑いが生じるが、少なくとも現在地までたどり着いた足跡からは、明確ではなくともおぼろげな方角ぐらいは読み取れるのだから。

2014年1月11日 野口 卓海

———-

※1:このスキゾ化を強いたITの急激な変遷が、スキゾ・キッズをパラノ化する為の装置として浅田彰が「パラノ・ドライブ」と揶揄した「資本主義社会」自体が招いた結果であることも非常に興味深い。パラノ・ドライブが我々にスキゾ化を強いる世界は、果たして安定した球形を保つことが可能なのか。

※2:例えば、「絵画は物語を描くべきか」「イリュージョンの是非」「盗用・流用」といった現代美術の内部的な問題から、戦争・政治・性・労働といった社会問題まで。

※3:近作では空間のゆがみに伴って、時間のゆがみも異時同図法的に描かれている。日本美術の絵巻、漫画のコマ割、アニメーション、恐らくそういった分野からの影響もあるだろう。

※4:「そのものが落ち着くべきふさわしい形」。深沢が提唱した「スーパーノーマル」は、主に現代の日用品を射程としている。

2014-01-27岡本 啓 展を振り返って

開廊1年目のttk最後の展覧会となりました岡本啓展「Visible≡Invisible」、当展の枠組みであるGallerist’s Eyeシリーズは、作家の本来の表現とは別の切り口にて、作家の新たな展開や可能性を引き出すという趣旨を位置づけていました。岡本さんの主たる表現であるカラーのフォトグラムにも共通し、これまであまり表立って現れることの少なかった彼のバックグラウンドや細かなコンセプトを見せていくこと が、当展の主たる目的でした。

個々の作品の内容や配置、全体の流れはほぼ全て岡本さんによる提示ですが、先述の目的を実現するために、いくつかの条件を岡本さんに企画の段階で提案しました。彼のフォトグラム作品のハイライトでもある鮮やかな色彩を排除すること。彼の本来の作品の着想にある具体的なイメージを示唆させる内容とすること。(フォトグラム作品には比較的抽象的なフォルムが多いですが、彼の造形の原点には、感覚的なものよりも実体験を伴う具体的なイメージが中心であるためです。)そして、昨年のHANARARTの旧川本邸の展示でも実証された、彼の空間構成力を展示全体にて実現させること。これらを、当展のタイトルの通り「見えるもの(Visible)」と「見えないもの(Invisible)」の関係性を、全ての作品および展示に関連付けていく内容となりました。

当展をご覧になられた方はご存知だと思いますが、展示内で岡本さんが提示した内容は、容易にアクセスできない仕組みになっていました。作品群を前に、私や岡本さんの口頭による説明があって、全容が明らかになるものとなりました。 その状況については、一般的な展示であれば賛否両論があってしかるべきだと思います。しかし、本来の岡本さんのカラーフォトグラムの作品が、鮮やかな色彩によって鑑賞者の感性に強く働きかけるものであることに対して、当展の作品および展示は鑑賞者の思考や想像や理論的構築を積極的に喚起させていく対照的な構図になったことで、作家への新たなアプローチを提示するGallerist’s Eyeシリーズのコンセプトとも合致したものであったと認識しています。

本来提示する「見える」概念を提示する「写真」に対して、むしろ「写真のような写真」であるフォトグラムを扱う岡本さん自身は、当初から「見えない」概念に表現の重きを置いています。その意識を強調したため、当展の作品の多くは、表面上では制作過程や素材が非常に判別 しにくい作りになりました。それは自らの技術を誇張するためではなく、彼の表現の根底にある人間の視覚の曖昧さ・不確かさを訴えるものであり、その部分を鑑賞者により一層意識させるためには、種明かしとしての言葉・論理が必要であったと言えるでしょう。

岡本さんが当展で提示したコンセプトは、表面的・視覚的なものの背後・正反対の位置にある概念への意識、「二次創作」としての構築。そして、彼の具体的な着想イメージの代表的なものとして、「風景」という概念が提示されました。これらは個々の作品の中でただ別々に提示されたのではなく、複数の作品群によって連結され、かつ他の細かなコンセプトによるス トーリーの補完も加わって、一人の作家が作り出す一つの明確なストーリーとしての展示に仕上がりました。

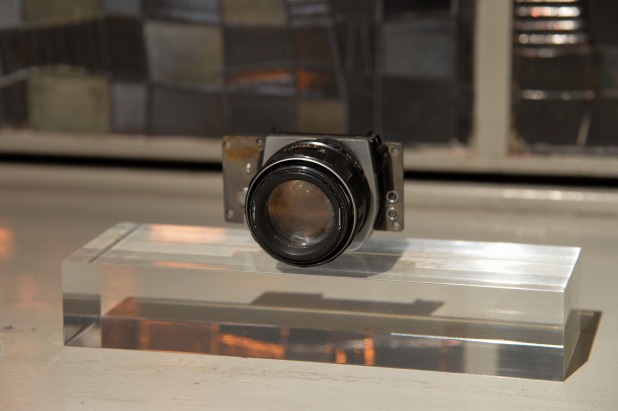

個々の作品の細かな解説はここでは省略しますが、まず、2枚組の2種類で構成された《enlargement》は、過去に岡本さん自身が撮影した35ミリフィルムのごく小さな一部分を素材にした写真作品です。同一のフィルムから同じ範囲を取り込む際と最終的な印画紙への出力を、それぞれアナログとデジタルの互い違いで提示しました。岡本さんは、自らのフォトグラム作品について「写真の“ような”」という表現をよく使います。写真という技術が、一般的に私たちの視覚と記憶を補完する役割とするならば、彼が本来用いるフォトグラムという表現は、フィルムを介さない点で人間の視覚とは全く異なるものです。しかし、人間の視覚を切りとったものの象徴であるフィルムに、いわゆる人工的な現代の技術としてのデジタルとアナログの両義性を加えることによって、「見えない」という概念を私たちに提示するものでした。つまり、彼のフォトグラム作品は表層的であることを示しつつ、写真のフォーマットでありながら視覚の実態が伴わないという事実を表す、写真という技術に横たわる表裏一体性を浮かび上がらせることが、この《enlargement》の提示でした。

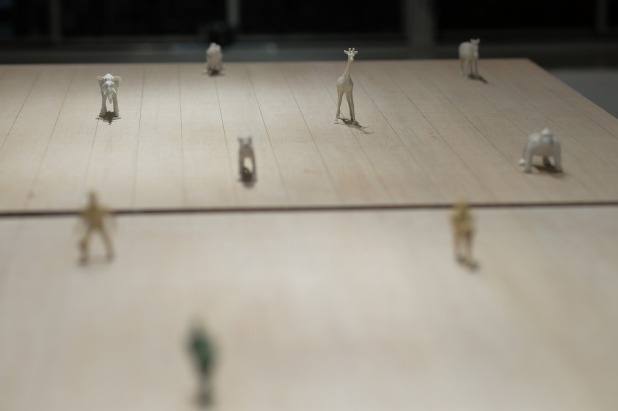

もう一つの当展での象徴的な作品群《彫刻》シリーズには、平面作品を中心に制作する岡本さんが、彫刻を制作するといういつもと違う制作行為を通じて、本来の表現の中にある一貫した思想を浮かび上がらせたものでした。一から彫り出したように見えるミニチュアの人物と動物の彫刻作品は、彼がフォトグラムでも使うような 「彫刻“的”」表現として、既製品のフィギュアの表面を薄く削り取っただけのものでした。中でも彼が強く主張したものは、「二次創作」の概念でした。彼の本来の表現であるフォトグラムの位置づけが、そもそも写真というすでに人間の手によって確立されたシステムかつフォーマットであり、そこからアレンジを加えたものがフォ トグラムであるという解釈において「二次創作」であるということです。真っ白なキャンバスに描いたり、自然の素材そのものからフォルムを彫り出したりするのではなく、すでに人間の手が一定のレベルで入っているものを加工することに、彼にとって思考や手作業としての造形をする上でのフィット感があるという主張です。

そして、今回の全ての作品群に、岡本さんの表現の着想となる具体的なイメージが共通して存在していました。岡本さんの幼少期からの日常にあった「風景」というものに、彼は常々自らの表現のルーツを直接的に重ね合わせていました。《enlargement》は使用された画像が地元の服部緑地で撮影されたものであり、《彫刻》シリーズの集合体としての《机上の空論》は、俯瞰視すると風景になりうるものであり、ホワイトキューブの窓際に設置したレンズとフィルムの作品と和室の一眼レフカメラのボディーと三脚による2つの《photographic memory》は、それぞれレンズ付近から向こう側に写る展示空間の「風景」を、鑑賞者が視認することができるものでした。

岡本さんが子供の頃に慣れ親しんだ大阪・吹田の千里地区は、ご存知の通り「千里ニュータウン」という人工的に作られた街です。建物はもちろんのこと、周辺にふんだんにある自然も街路樹や新たに造成された芝生など人の手があらゆるかたちで加わって形成された、いわば「二次創作」的な街です。あらゆるものに明確な意味や価値が存在して一見息苦しさを覚えることもあるかと思いますが、岡本さんにとってはそれこそが自らの心身共に馴染む感覚なのです。

私自身の「良い作家」の基準の一つに、「その作家がその作品を作ることに必然性があるか」という基準があります。その作家が幼少期から今に至るまでにどのようなものに触れ、どのような価値観を育んできたか。作家の常々の考え方の延長線上に、きちんと作品表現の軸が存在しているか。現代の美術では、マーケットや多様な立場でアートに関わる他者の思惑に引っ張られることにより、自分自身を偽るかのような虚飾ともいえる表現が生まれがちです。岡本さんの作家としての姿勢には、自らが美術の現場で活動することの理由を自己反省することが常に基本にあり、まさにこの「必然性」が彼の作家活動における最も中心の柱であることが当展でも証明されました。岡本さんの本来のフォトグラム作品は、特に表層的なイメージが強いだけに誤解を招くことも多かったですが、彼のフォトグラムでの造形の原点も身近な風景にあり、その首尾一貫性が作家としての信頼感にもつながっていると考えます。いわゆる時代性を隠喩として現すべきいまの現代美術の使命にも合致している表現を、岡本さんは以前から実践しており、当展は彼の自己反省の原点となって、ここで提示された表現のバリエーションは必ずや今後の彼の表現の新たな展開や深化へと向かっていくことでしょう。

2014-01-20「飛鳥アートヴィレッジ2013」レジデンススタートしました!

ttkの「まよわないために」展はただいま中断中ですが、その間奈良県の明日香村に来ております。

明日香村を舞台にレジデンスと作品発表がセットとなっている「飛鳥アートヴィレッジ2013」。まずは前半のプログラムとして10日間のアーティスト・イン・レジデンスが昨日から始まっております。その間、プログラム・コーディネーターを務める私山中も5名の作家と一緒に飛鳥寺研修会館に宿泊します。いわゆる合宿生活です(笑)。

5名の作家はそれぞれ一人くらいは過去に面識のある人がいたということもあり、初日から思った以上に作家同士のコミュニケーションがうまく取れて、私もAIRに初めて関わる不安の一つが早くも解消されました。

昨日は、早速全員で3月の展示会場となる万葉文化館の展示室を見に行きましたが、改めて今回の展示はかなりの難関になりそうだなと実感でした。私にとっては天井が高く 広さもある珍しい展示空間のみならず、5作家のうち4人が基本的にインスタレーションの作家で、かつ制作の傾向としても思考に重きを置く作家が多いので、この10日間の飛鳥生活の中で制作プランが流動的になる可能性も高いです。恐らく3月11日からの万葉文化館での成果展示スタートギリギリまで、内容を詰めていくことになるのかなと思います。

それらを一つの展示にまとめ上げるのが、今回の私の最大ミッションだと思っています。まずは、一人一人の作品テーマをみんならしいものに近づけるためにきちんと誘導していくことからはじめていきます。私が常々展覧会の企画作りで考えることは、「ミクロ」と「マクロ」の視点です。それが、グループ展の場合は個々の作家の表現という意味での「ミクロ」、一つの展覧会の空間としての「マクロ」。これらをきちんと両立させてこそ、良質の展示となりうるものであると考えます。そのためには、これから連日合宿らしく夜の飲みニケーションが必須の恐れもありますが(笑)。

それにしても、飛鳥の朝晩はビックリするほど寒いです。体調管理にも十分気をつけながら、5人の作家が10日間のレジデンスを有意義に終われるよう、まず28日までのサポートをしっかり頑張ります!

飛鳥アートヴィレッジHP→http://www.asukamura.jp/topics/art_village_2013/

Facebookページ→https://www.facebook.com/pages/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8/233844390077999

2014-01-19「まよわないために」会期中休廊期間のご案内 1月19日(日)~29日(水)

現在開催中の「まよわないために -not to stray-」は、先般ご案内の通り、

1月18日(土)まで通常オープンの後、1月19日(日)から休廊となっております。

なお、次の開廊日は1月30日(木)でございます。

みなさまにはご不便をおかけいたしますが、何卒お間違えのありませんようにお願いいたします。

2014-01-16岡本 啓 展「Visible ≡ Invisible」 展示記録

撮影日:2013年12月19日 撮影:長谷川 朋也