REVIEW

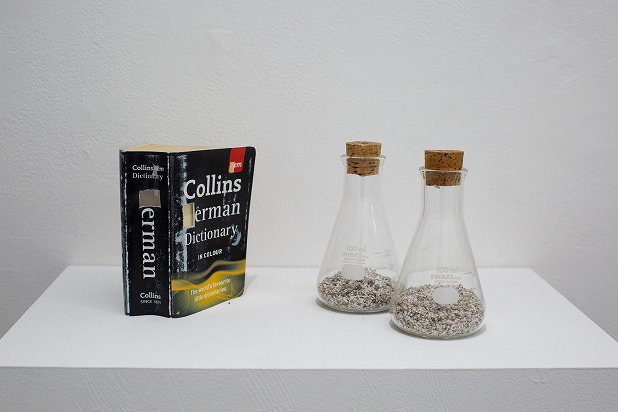

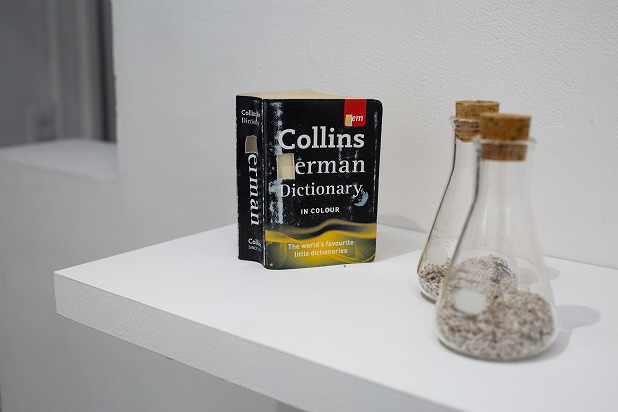

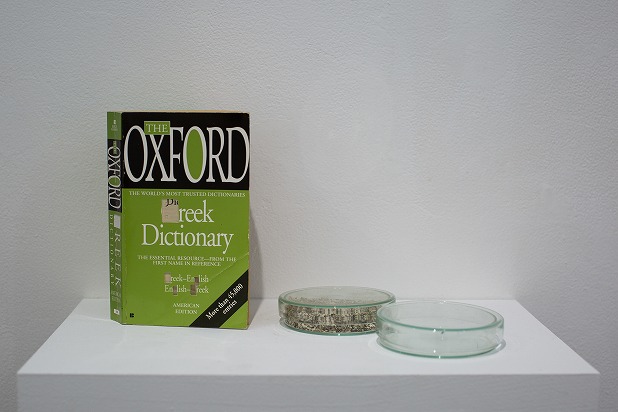

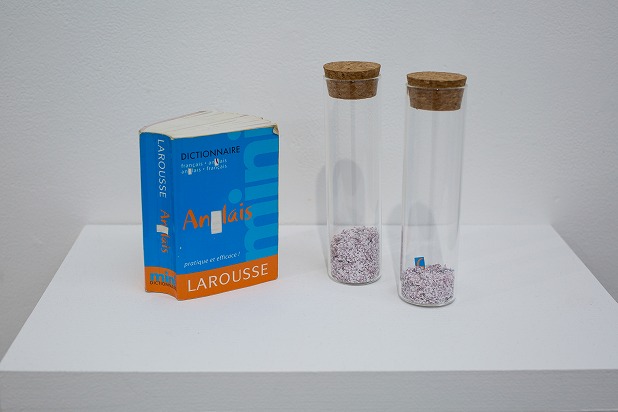

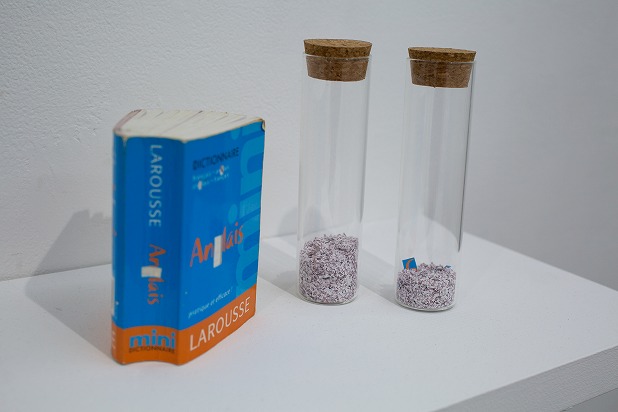

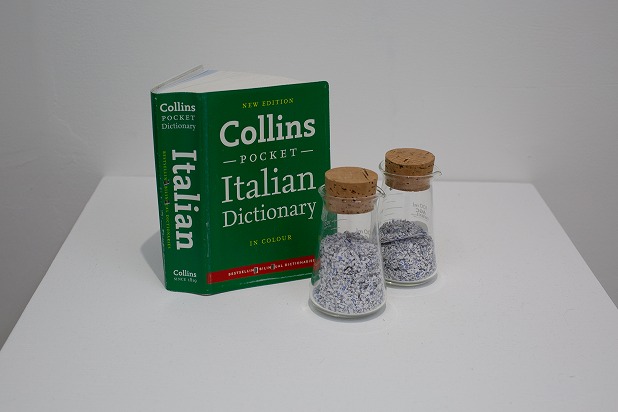

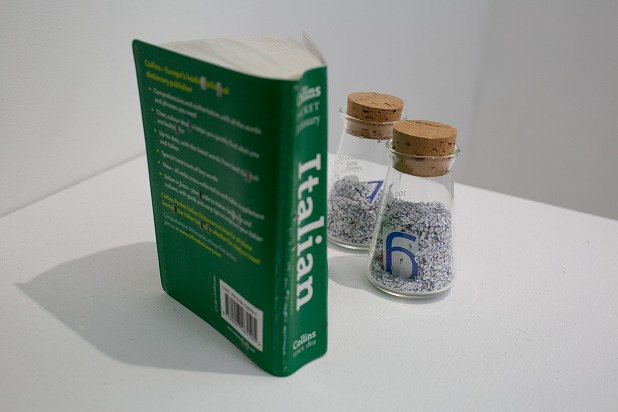

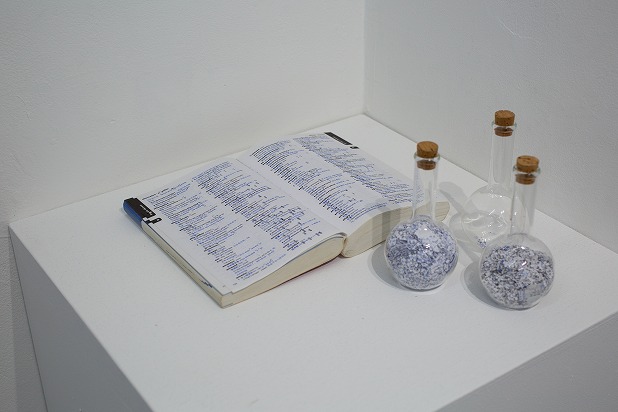

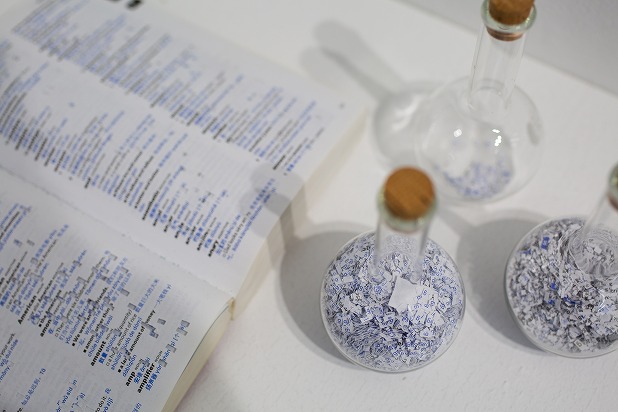

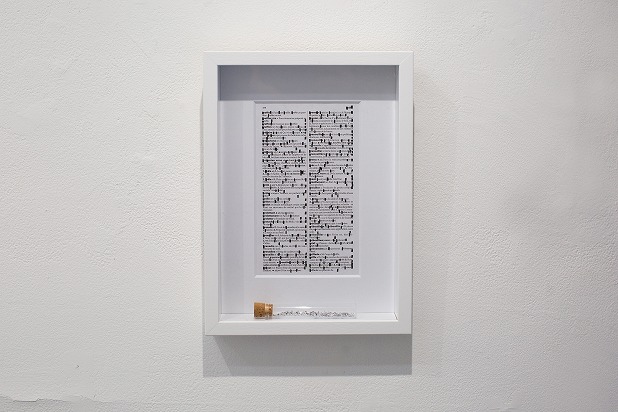

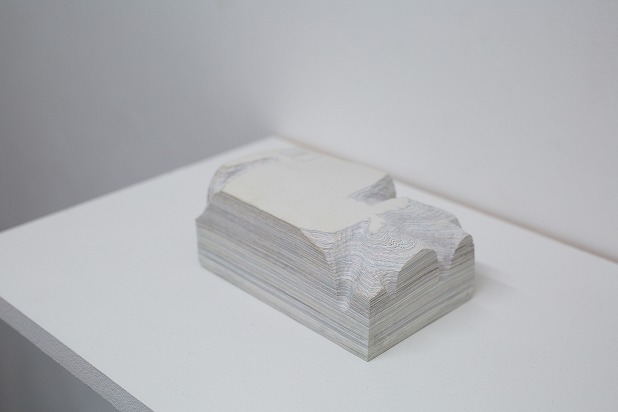

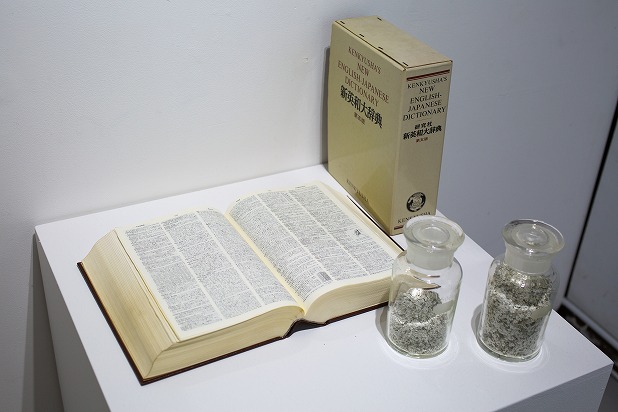

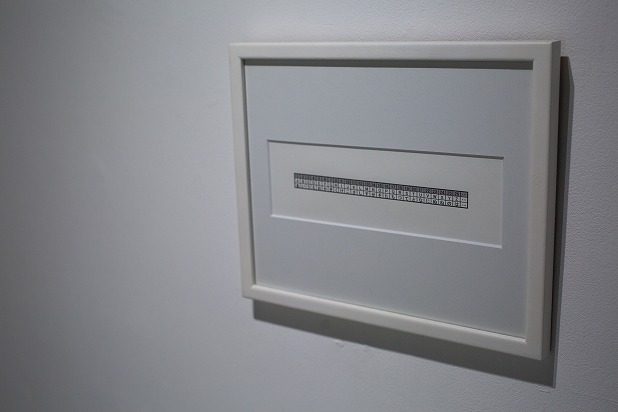

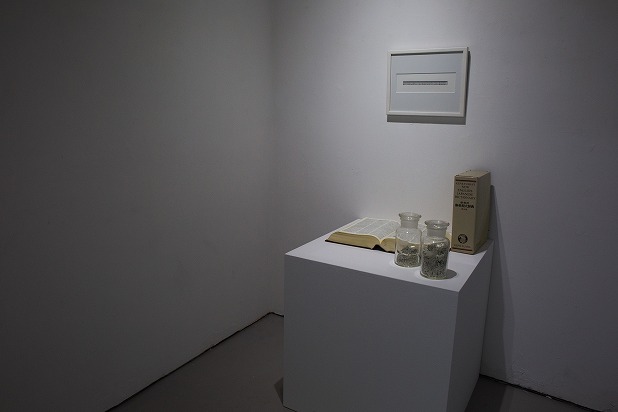

2021-05-20森村 誠 展「the Language Study Methods for the Beginners」展示記録

撮影:mami matsumoto

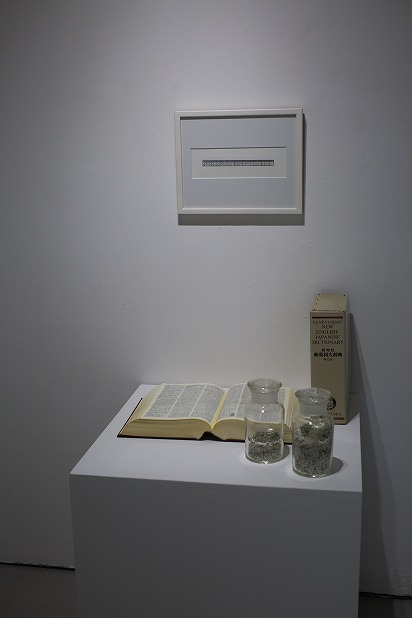

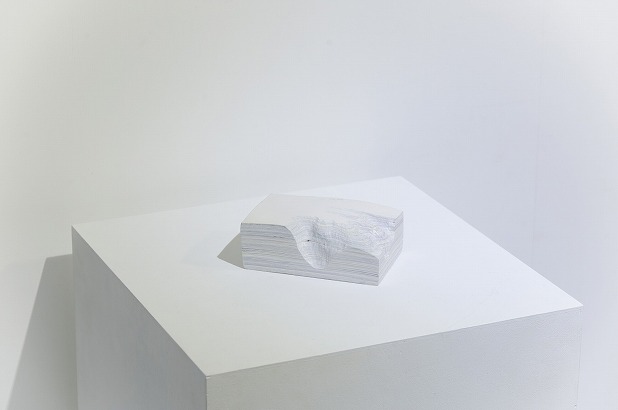

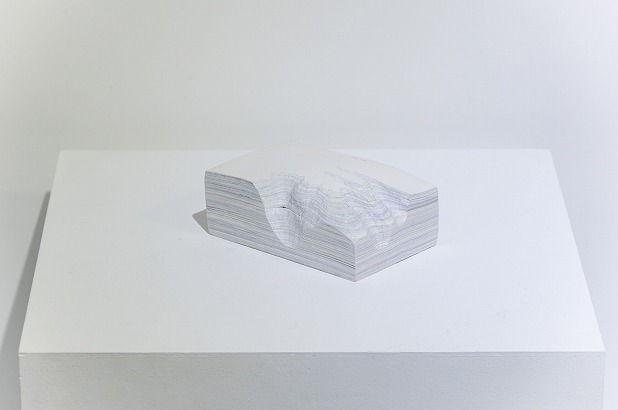

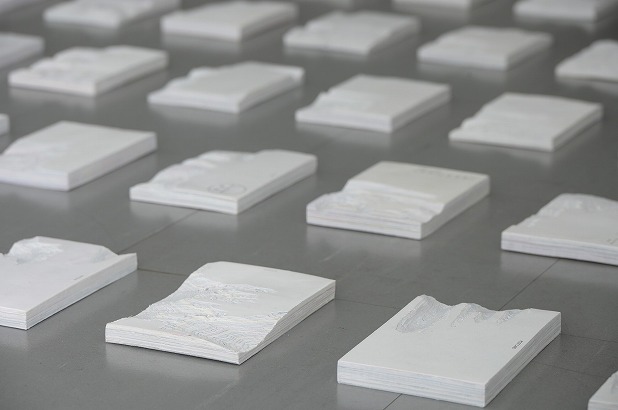

2020-12-28森村 誠「OUT of PLACE」展示記録

撮影日:2020年12月14日 撮影:長谷川 朋也

2020-06-20オンライン展覧会「Online / Contactless」展示記録

撮影日:2020年6月9日 撮影:長谷川 朋也

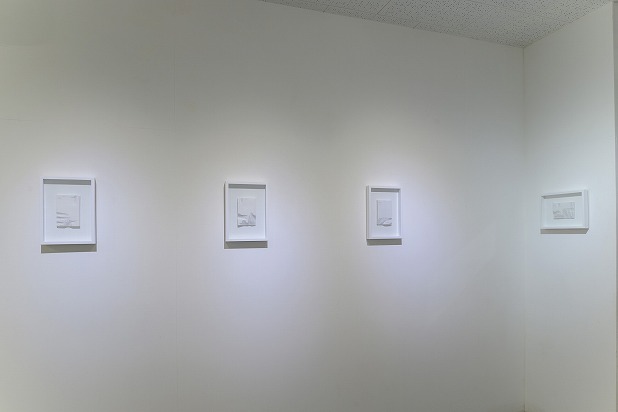

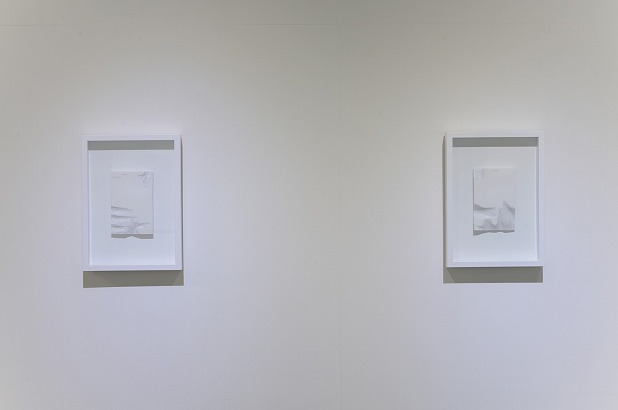

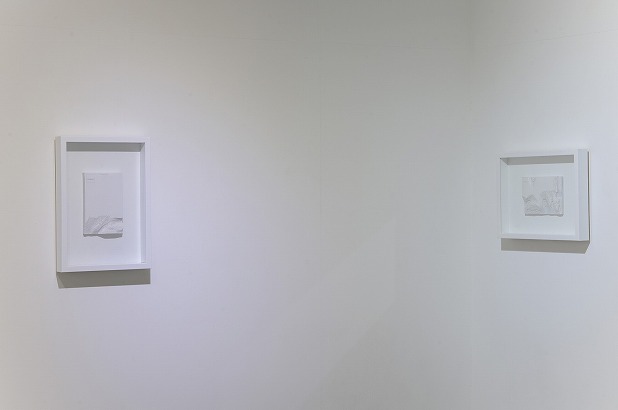

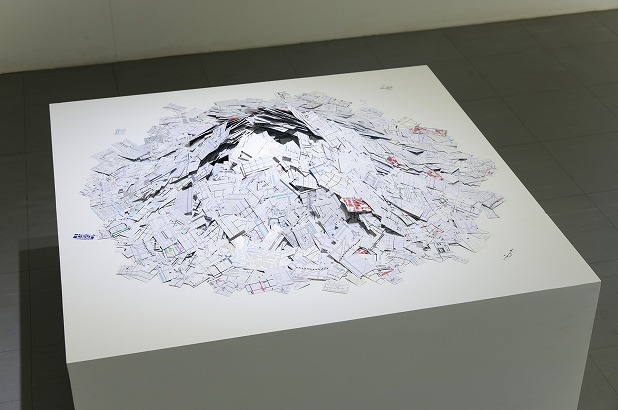

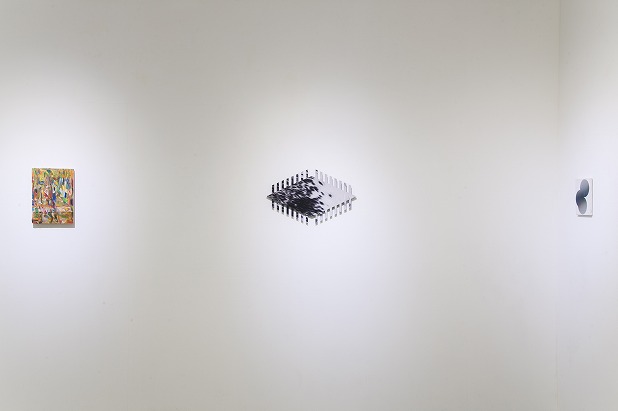

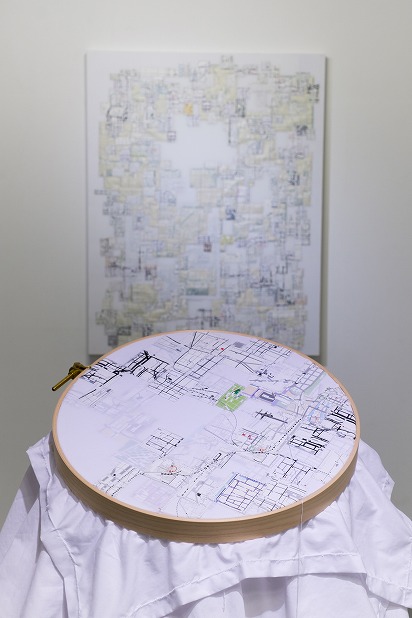

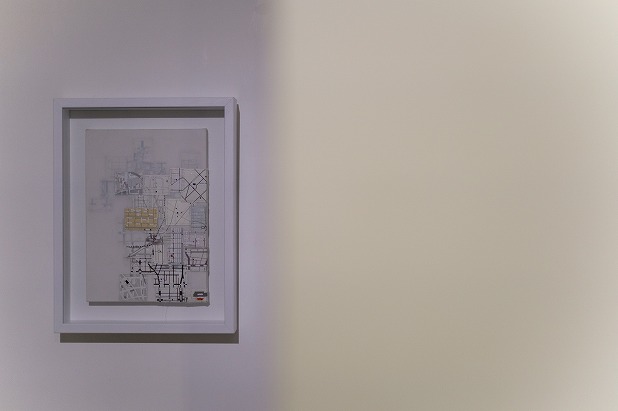

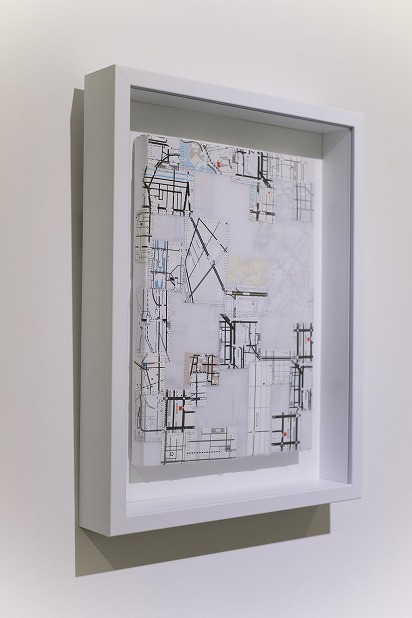

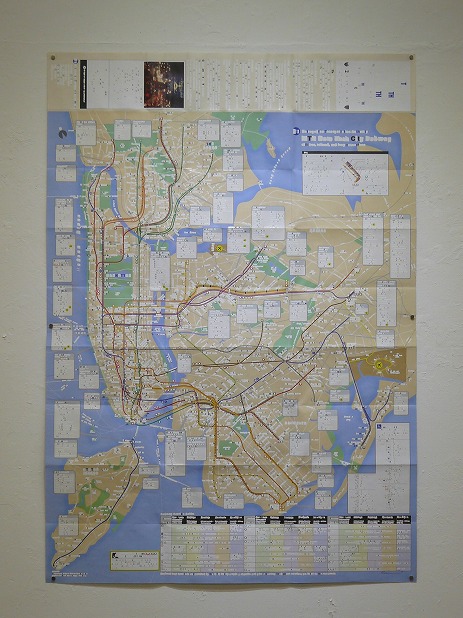

2018-02-09「Transfer Guide」展示記録

撮影日:2017年12月26日 撮影:長谷川 朋也

2018-02-09「Transfer Guide」に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介

「Transfer Guide」展につきまして、各所にてプレビュー・レビューをご掲載いただきました。

主だったご掲載記事を以下にまとめてご紹介させていただきます。当展をご紹介くださったみなさまに、心より御礼申し上げます。

・美術手帖 「ART NAVI EX」(プレビュー/12月6日)

https://ex.artnavi-bt.com/exhibition/1022

・「Transfer Guide」 (レビュー[前田裕哉氏]/1月22日)

https://medium.com/@wakarite075/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E5%B7%A7-%E5%89%8D%E8%B0%B7%E5%BA%B7%E5%A4%AA%E9%83%8E-transfer-guide-%E5%B1%95-4bed3c96faa

・ブログ「プラダーウィリー症候群(Prader-Willi Syndrome)の情報のメモ」(レビュー/11月12日)

http://d.hatena.ne.jp/prader-willi/20171112

・朝日新聞関西版夕刊「A+1」(プレビュー/12月8日)

2017-11-21「Transfer Guide」はじまりました!

ttkでは初めての2人展形式の展覧会となる「Transfer Guide」。昨年の夏にttkで個展を開催した加藤巧さんと、ttkでは初めての発表ですが、2012年の「はならぁと」で山中のキュレーション展に参加し、14年はアートフェア「ULTRA」にttk山中のブースで出品した前谷康太郎さんの2名の作家での展覧会です。

本展は展覧会タイトルやテーマに沿って作品を制作したものではなく、いま彼らが関心を寄せている表現のテーマで制作した作品を発表しており、形式的には2名の個展がドッキングしたものと捉えていただければと思います。同い年の2人ということもあって、自然と表現の共通項はありますが、一方で対照的な違いもあります。その双方が垣間見られるキーワードとして、本展のタイトル「Transfer Guide」、いわゆる「乗換案内」を設定しています。彼らは、着想した表現のイメージを直接的に支持体や技法に反映させることはなく、それを一旦別のものに置き換えたり、何らかのフィルターに通すことによって、2次的なものを作品として成立させる共通点があります。ただし、その過程や周辺の要素においては、共通点と相違点が入り混じっています。そんな比較を通じて、いまのアートの表現について広く深く考えることを目指した展覧会です。

加藤 巧 《Panorama #2》 木材、亜麻布、石膏地、卵黄、乾性油、アクリル樹脂、顔料 20.0 x 91.0 cm 2017

2名の作家の発表作(新作)につきまして、今回の加藤さんの作品は昨年の個展からの継続で卵テンペラの技法をベースとした絵画作品を中心に発表していますが、前回の一筆書きのストロークが強調されたものから、水平のストロークが重なった画面になっています。さらに、卵テンペラベースの作品だけでなく、フレスコ画の技法を用いた作品もあります。昨年の個展をご覧いただいた方は、この1年の加藤さんの表現の展開をお楽しみいただけると思います。

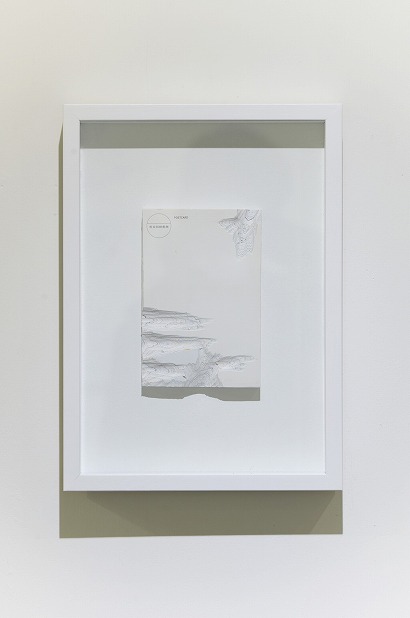

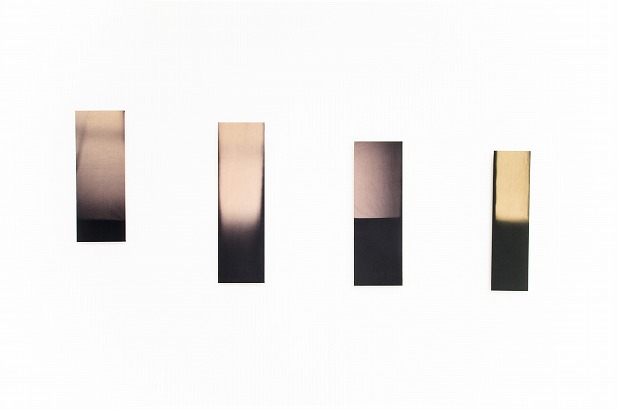

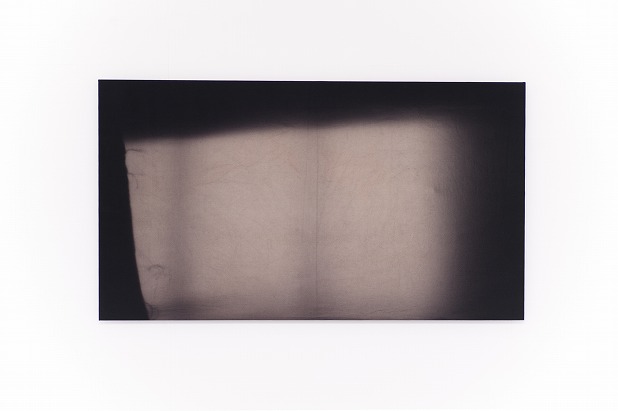

前谷 康太郎 《Imago #3》 布、太陽光 72.0 x 24.0 cm 2017

また、前谷さんの作品ですが、ここ数年は芦屋市立美術博物館、和歌山県立近代美術館での企画展を筆頭に、映像作品の発表が続いていました。そういう経緯もあり、今回はその間に温めていた表現のアイデアをかたちにする機会として、映像作品は無く、写真表現をベースとした作品を発表しています。ただ、表現の主題である「光」を取り扱うスタンスは、すべての作品に共通しています。映像作品を主に発表してきた前谷さんのメディアを変えた新作には、すでに多くの方から驚きの声をいただいています。

11月11日(土)トークの様子

本展は、加藤さんと前谷さん共に表現と言葉・論理の関係性が強い作家ということで、トークを2回開催いたします。1回目のトークは、会期初日の11月11日にすでに終了し、豊田市美術館学芸員の鈴木俊晴さんをお招きして、2人の作家と共にお話いただきました。2回目は会期最終日前日の12月23日(土)に開催し、加藤さんと前谷さんの2名でお話しいただきます。1回目のトークも盛況のうちに終了しましたが、会期が進むにつれて2人の作家の中に新たに見えてきた事柄について話題が深く展開されていくものと思います。

ttkの企画としても、特別な作りの展覧会になりました。ぜひご高覧ください。

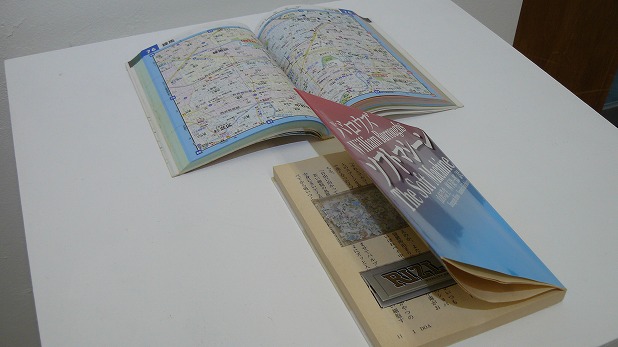

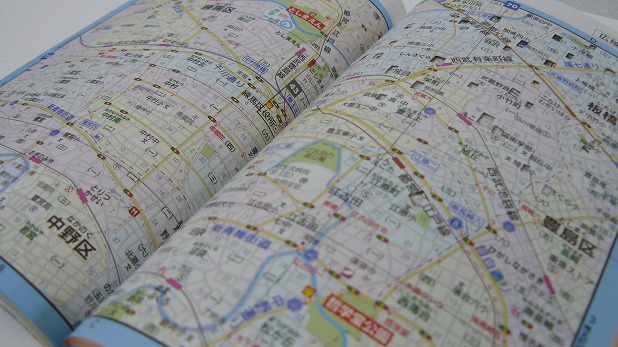

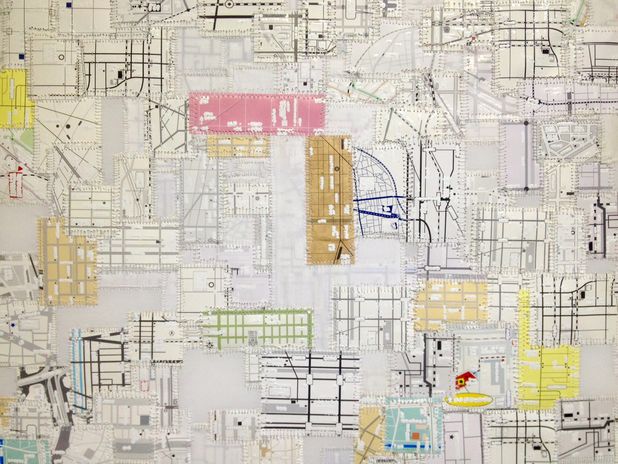

2017-11-15森村 誠 「OTW | THC」 Main Exhibition<OTW> 展示記録

撮影日:2017年10月20日 撮影:長谷川 朋也

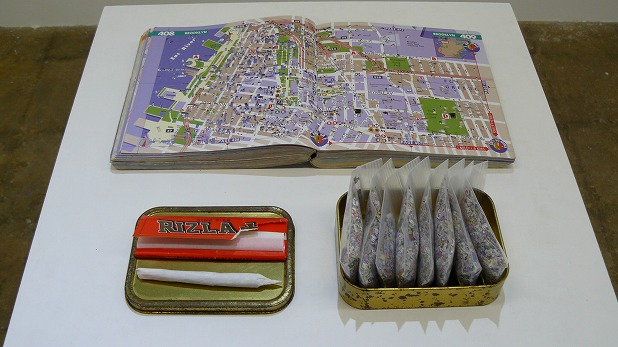

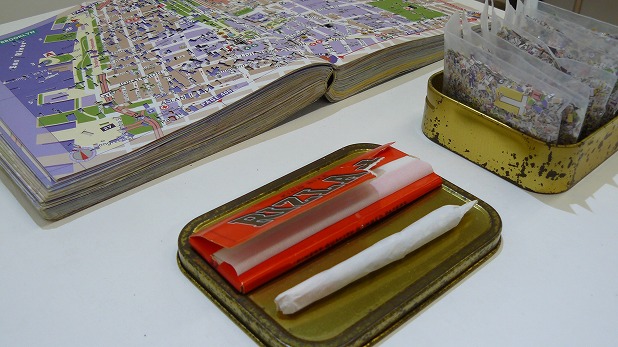

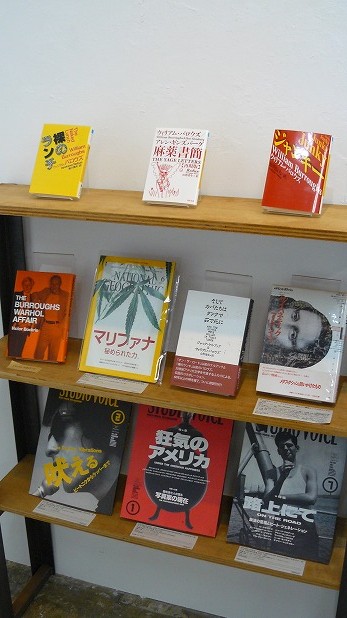

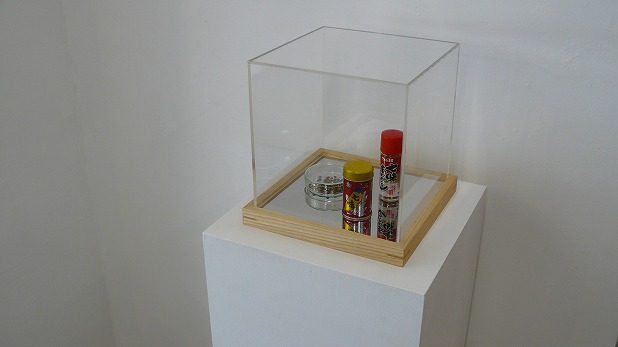

2017-11-15森村 誠 「OTW | THC」 Pre Exhibition<THC> 展示記録

撮影日:2017年9月1日

2017-11-15森村 誠 「OTW | THC」に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介

森村 誠 「OTW | THC」展につきまして、各所にてプレビュー・レビューをご掲載いただきました。

主だったご掲載記事を以下にまとめてご紹介させていただきます。当展をご紹介くださったみなさまに、心より御礼申し上げます。

・美術手帖 「ART NAVI EX」(プレビュー/10月4日)

https://ex.artnavi-bt.com/exhibition/659

・森村誠「OTW / THC」展 (レビュー[前田裕哉氏]/11月10日)

https://medium.com/@wakarite075/%E6%A3%AE%E6%9D%91%E8%AA%A0-otw-thc-%E5%B1%95-a4cdcb37ae5

・大阪美術専門学校ブログ「2つの森村誠展に見る「都市」のイメージとは?」(レビュー/9月27日)

http://bisen-blog.jp/2017/09/2-2.html

・ブログ「プラダーウィリー症候群(Prader-Willi Syndrome)の情報のメモ」(レビュー/9月18日)

http://d.hatena.ne.jp/prader-willi/20170918

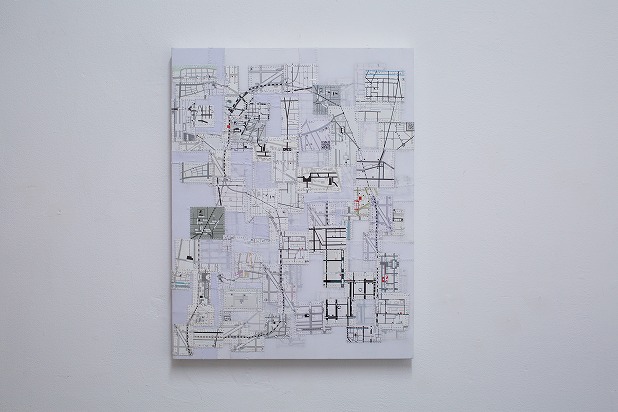

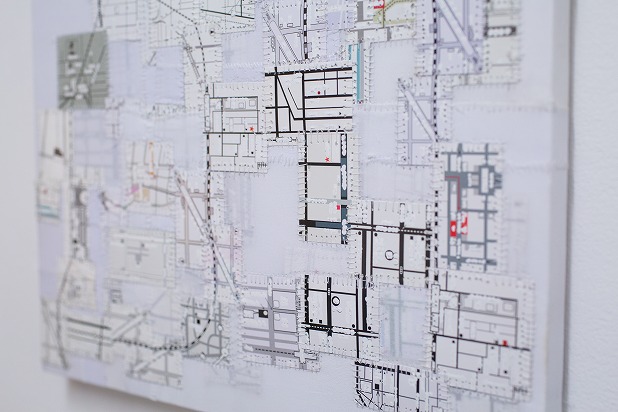

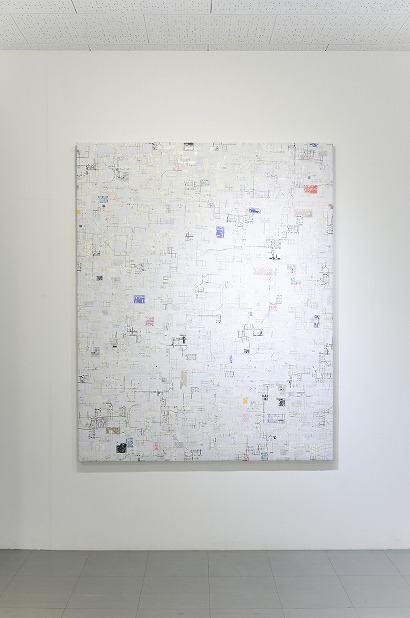

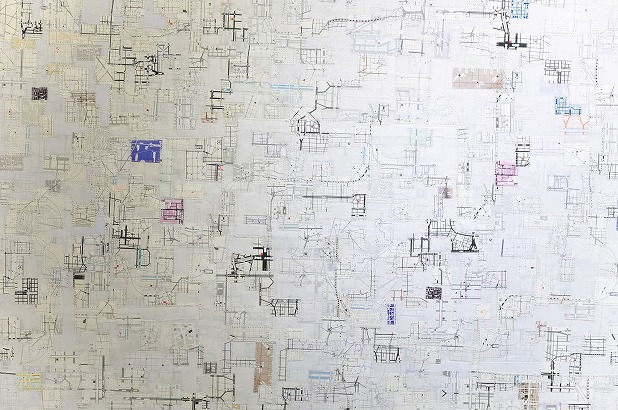

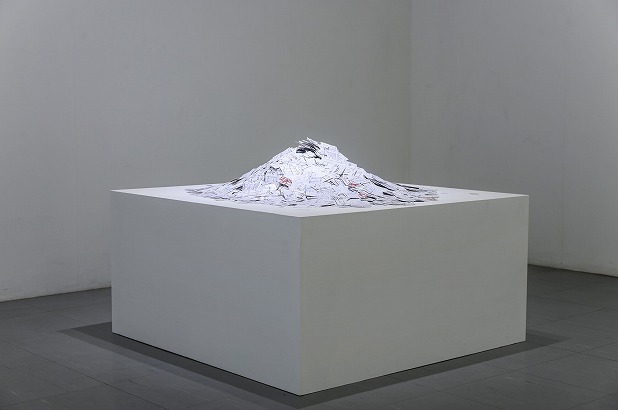

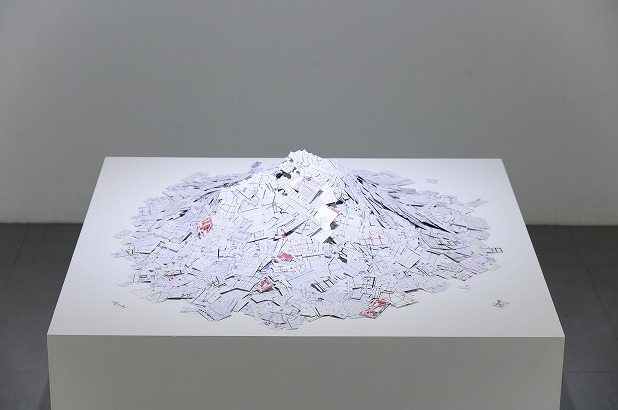

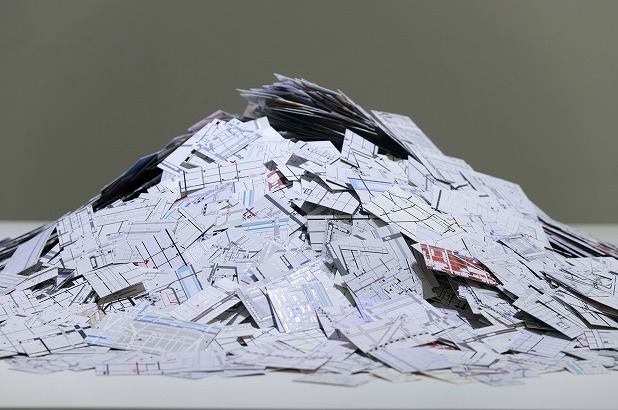

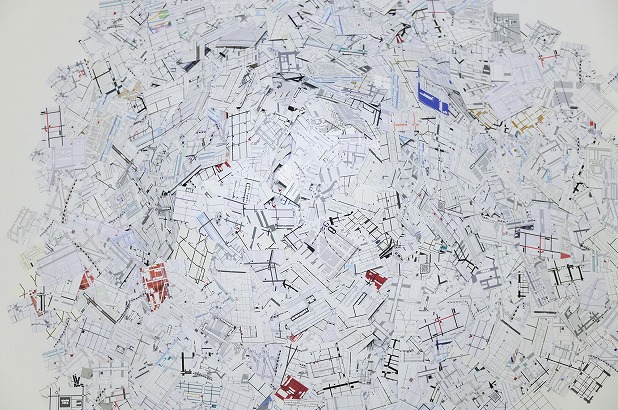

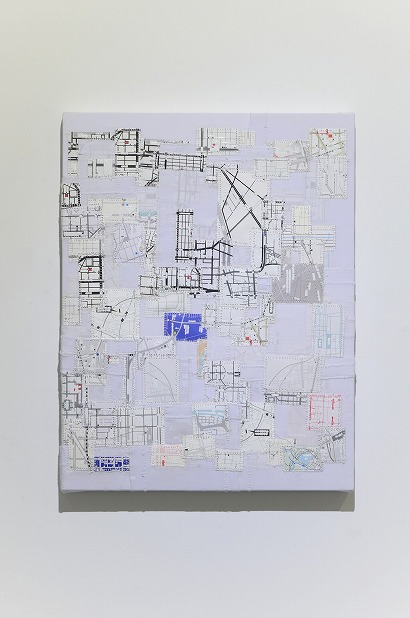

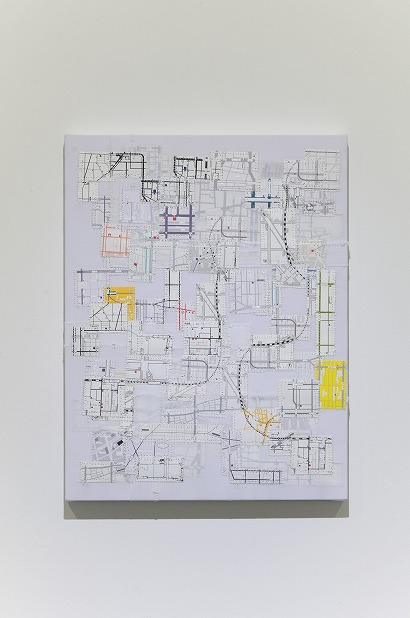

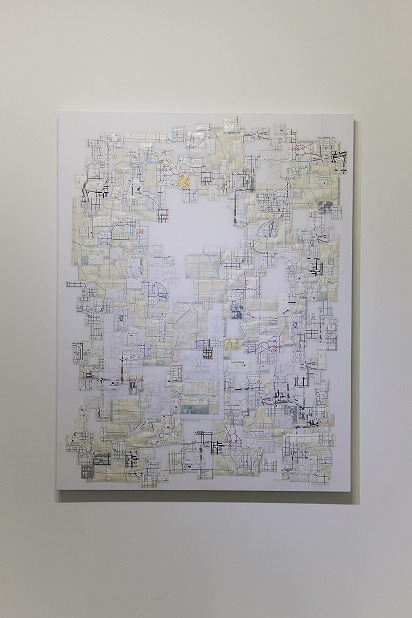

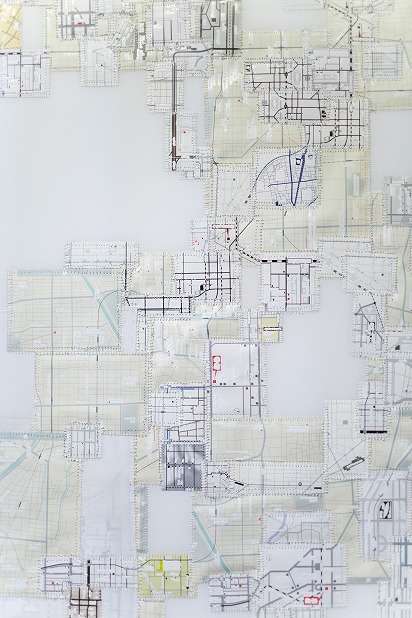

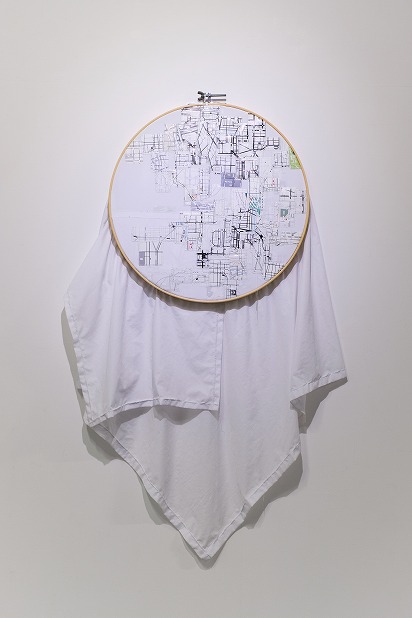

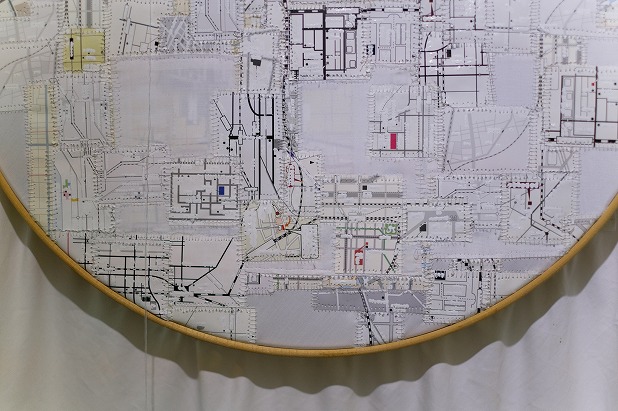

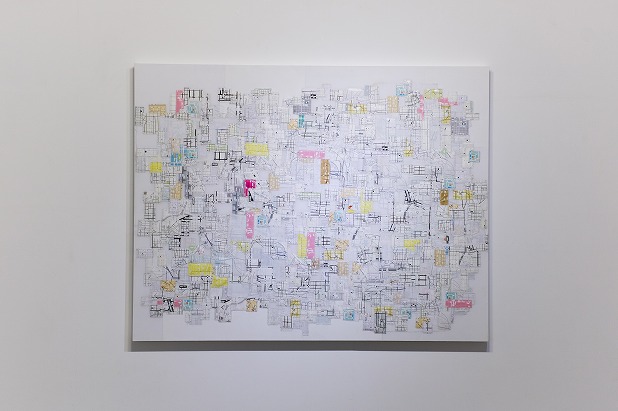

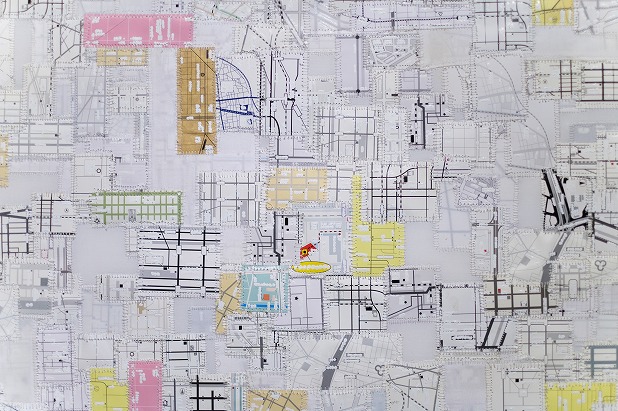

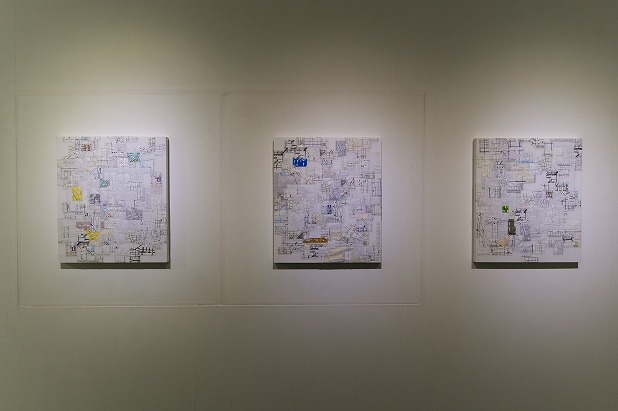

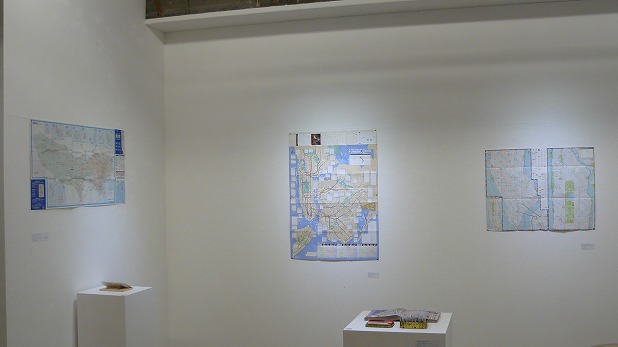

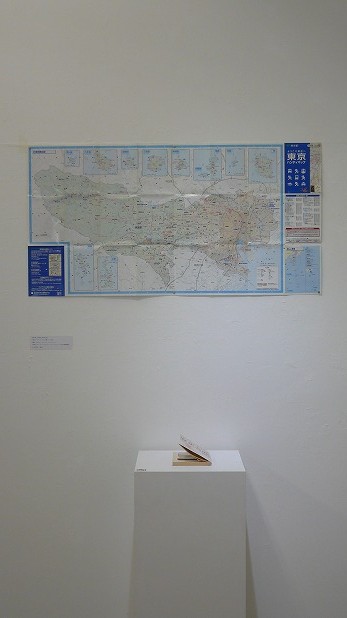

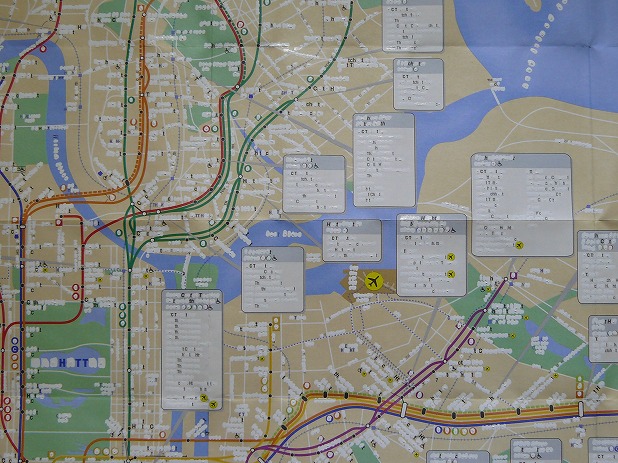

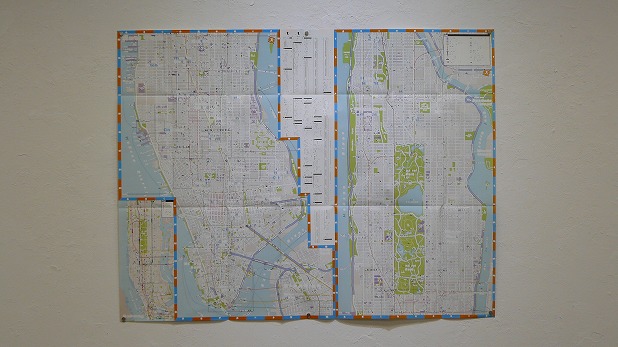

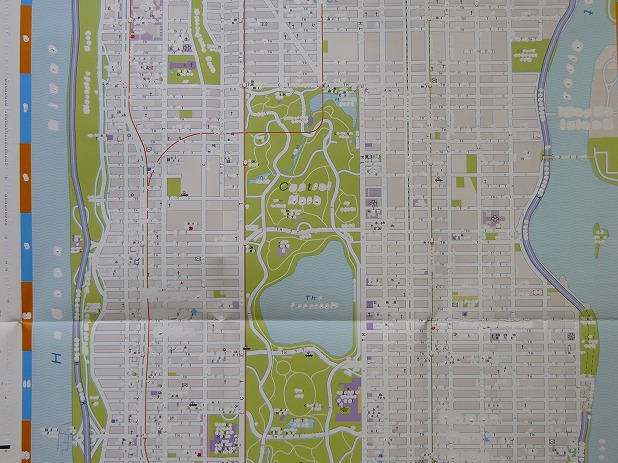

2017-09-20<OTW> @ ttk はじまりました!

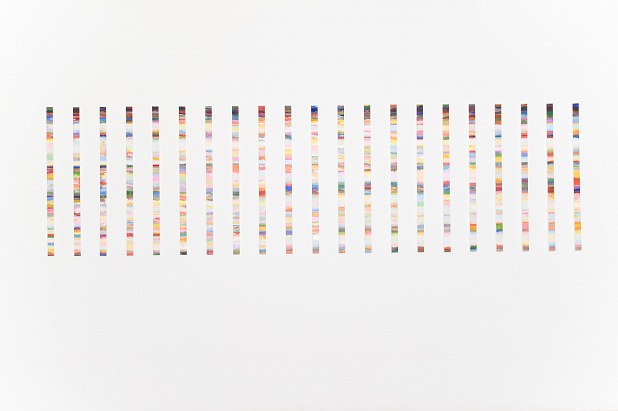

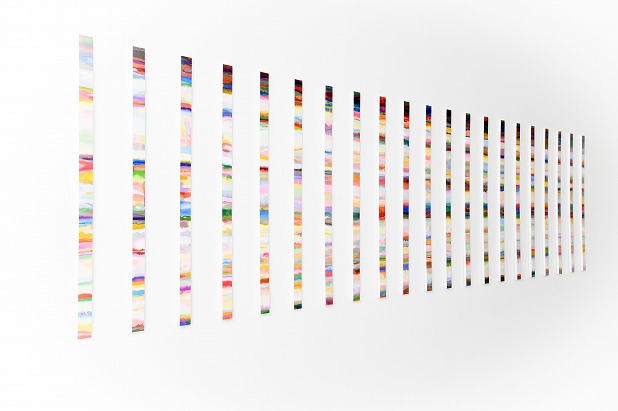

Calo Bookshop & Cafeでのプレ企画<THC>に引き続き、森村誠さんの個展後半戦<OTW>は、同名のシリーズの新作のみで構成しています。

一昨年のttkでの個展から制作を始めている森村さんの<OTW>シリーズは、印刷物から抜き出した多数の地図をパッチワークのように縫い合わせて架空の都市を作るというコンセプトの作品です。<OTW>は、「on the way」の略語で日本語で「途中」を意味しますが、今回の新作は前回から素材の選択や作りに少し変化や改良を加えただけでなく、テーマ設定も異なります。

前回発表した<OTW>シリーズでは、JRの路線だけを残した地図を縫い合わせ、そして実際にないJRの路線の地図を作っていくというものでした。この時の作品は、森村さんの自宅(大阪府内)が郊外にあり、JRだけが都市(都会)に出られる唯一の交通手段であり、自分の活動世界を広げるためにはJRが必須であるという執着心が着想となっています。目的地は決まっていないが、とにかく外の世界へと進み続けていくという世界観が起点となって、さまざまな都市への思いや考え方が作品の構造や彼の制作行為から肉付けされていくものでした。

一方で、今回の新作群では普段から街中で見かける「都市開発」をテーマにしています。森村さんのスタジオがある大阪市内中心地の周辺では、最近古いビルが解体された後に新しいビルやタワーマンションが次々と建てられ、また建物はそのままでも部分的にお店が次々と入れ替わるなど、短期間のうちに景色や地理がどんどん変わっていくという環境を、作品の着想としています。そういう状況に直面した時に、私たちは道に迷うと同時に、脳内の地図が部分的に更新されていくことが想定されます。そうした一連の行為からまた「都市」の新たなイメージを発見・開拓する、その潤滑油として今回の<OTW>の最新作は機能していきます。

今回の作品に使われている地図は、電車の路線だけでなく道路も残した作りで、もともとは全て同じ用途の印刷物から切り取ったものです。恐らく日頃からギャラリーに来られる多くの方々に馴染みのあるものです。こちらも見どころの一つです。