PAST

2017-11-11「Transfer Guide」 2017年11月11日(土)~12月24日(日)

・「Transfer Guide」に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介

「Transfer Guide」

2017年11月11日(土)~12月24日(日)

開廊時間:12:00~19:00

休廊日:毎週月・火・水曜、11月16日(木)~18日(土)

会場:the three konohana

オープニングパーティー:11月11日(土)19:00~ the three konohanaにて

トーク:

・ 11月11日(土) 17:30~19:00 鈴木 俊晴(豊田市美術館 学芸員)、加藤 巧、前谷 康太郎

・ 12月23日(土・祝) 16:00~17:30 加藤 巧、前谷 康太郎

* * *

このたびthe three konohanaでは、新旧の絵画技法の研究を基に、絵画のあり方を捉え直す作品を制作する加藤 巧(Takumi Kato, b.1984)と、現象としての光を素材とした映像作品を軸に表現を展開する前谷 康太郎(Kotaro Maetani, b.1984)の二人による展覧会「Transfer Guide」を開催いたします。

本展では、「Transfer」という言葉を起点に、これから先の表現を考えるための造形・制作の方法を導いていくことを狙いとします。「Transfer」の語源は、「向こうへ(trans-)運ぶ(ferre)」というラテン語に由来しています。物質の移動だけに留まらず、概念から時代・時間など、作品制作において検討すべき様々な要素を多角的に捉えると同時に、それらを理に適うように結び付けることのできる効果的なキーワードと位置づけます。

本来、芸術の表現は、私たちの現実世界を構成するあらゆる物事から、素材となる対象を選別・抽出する行為と、これらを作品として変換していく行為が、作家自らが設定したルールに基づいているものと言えるでしょう。加藤は、水彩で描いた自らの筆致を卵テンペラの技法で描き直すことで、絵画の制作行為の本質へと迫る作品を制作しています。一方で前谷は、自然・人工に関わらずあらゆる光を自作装置に経由させることにより、映像と人類の根源的位置関係を抽出するかのように映像作品を成立させています。二人の制作プロセスからは、過去と現在それぞれの技術および素材への向き合い方を並列させることで、現代における制作の方法論を拡張させようとする意志が強く見られます。本展では、加藤は近年から取り組んでいる卵テンペラによる絵画作品を、前谷は初めて取り組むUVプリンターによる写真作品を、それぞれ新作にて発表します。

加藤と前谷の二人が本展で指し示すものは、無尽蔵に表現の選択肢が広がるいま現在の状況から、何を選択するべきかの基準を作家自らが自覚を持って取り組むべきであろうという提言と言えるでしょう。ただ時流に任せた表層的な表現に頼るのではなく、先人から学びつつ、いまの技術や価値も受け入れて、過去と現代の双方を等価に捉える姿勢で本質的なものに立ち返ることが、表現の未来を見い出すための一つの指針と考えます。二人の表現を通じて、いまだからこそ考えるべき制作への姿勢とプロセスについての議論が深まる契機になれば幸いです。

なお本展期間中には2つのトークイベントを実施し、いまの表現と言語・論理との接続の関係についても考える機会になればと思います。ぜひこの機会にご高覧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

加藤 巧 《Panorama #1》 木材、亜麻布、石膏地、卵黄、乾性油、アクリル樹脂、顔料 20.0 x 91.0 cm 2017 [本展出品予定作品]

前谷 康太郎 《synthesis #1》 布、UV プリント 25.2 x 17.9 cm 2017 [本展出品予定作品]

加藤 巧「ARRAY」展示風景(the three konohana・大阪、2015)[撮影:長谷川 朋也]

前谷 康太郎《Echo of Reality》ビデオインスタレーション/LCD モニター、スピーカー、ガラス、フォグラスシート 15 分ループ

(芦屋市立美術博物館・兵庫、2016)[撮影:表 恒匡]

2017-08-29森村 誠 「OTW | THC」 2017年8月29日(火)~10月22日(日)

・森村 誠 「OTW | THC」 Pre Exhibition<THC> 展示記録

・森村 誠 「OTW | THC」 Main Exhibition<OTW> 展示記録

・森村 誠 「OTW | THC」に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介

森村 誠 <OTW | THC>

[Main Exhibition] <OTW>

会期:2017年9月16日(土)~10月22日(日)

会場:the three konohana

開廊時間:12:00~19:00

休廊日:毎週月・火・水曜 (※ 9/18(月)、10/9(月)の祝日は開廊します)

レセプションパーティー:9月16日(土)17時~

[Pre Exhibition] <THC>

会期:2017年8月29日(火)~9月9日(土)

会場:Calo Bookshop & Cafe (550-0002 大阪市西区江戸堀1-8-24 若狭ビル5階 Tel:06-6447-4777) http://calobookshop.com/

アクセス:

大阪市営地下鉄四つ橋線 肥後橋駅6号出口徒歩1分

御堂筋線 淀屋橋駅12号出口徒歩5分

京阪電鉄中之島線 渡辺橋駅より徒歩8分

開廊時間:12:00~19:00(土曜日は18時まで)

休廊日:9月3日(日)、4日(月)

* * *

森村 誠 展「Argleton – far from Konohana」展示風景(the three konohana、2015) [撮影:長谷川 朋也]

このたびthe three konohanaでは、2年ぶりとなる森村 誠(Makoto Morimura, b.1976)の個展を開催いたします。本展は、the three konohanaでの新作発表に、プレ企画として大阪・肥後橋のCalo Bookshop & Cafeにて過去に制作された未公開作の発表を加えた、2つの個展で構成するものです。

森村がそれぞれの個展で様々な角度から変容させて提示する「都市」のイメージから、私たちが普段持っている「都市」のイメージとの共通点やその差異に意識を傾ける機会になればと思います。ぜひ両企画ともご高覧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

—–

一昨年の弊廊での個展「Argleton – far from Konohana」では、森村の表現の深化と展開が強く印象付けるものとなりました。印刷物上の特定の文字や情報を修正液で消したり、カッターで切り取るなど、気が遠くなるような膨大な反復行為や、素材の強調が、これまでは彼の作品の特徴と認識されてきましたが、一昨年の個展ではその特徴はそのままに、「都市(Urban)」の概念をどのように制作行為の中で捉え、変容していくかが、彼の作品制作の主軸にあることが明確となりました。

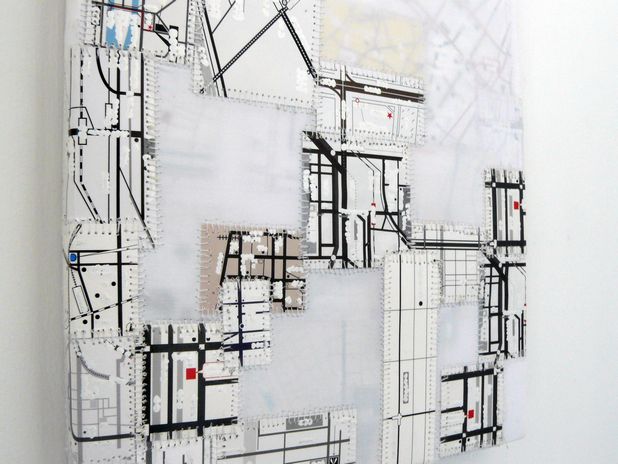

前回の個展では、国内の日本語の印刷物を本格的に作品の素材に採用し、JRの鉄道の路線や道路を残した関西圏の地図の断片を、パッチワークのように不規則につなぎあわせて、架空の「都市」を作っていくことに専心しました。彼の新たな作品群からは、一様な開発が進められていくことによって露呈されていく「都市」の匿名性や、どんな経済状況にあっても開発が繰り返され、常に構築と解体を求められる、「都市」の逃れられない宿命をも引き出してくれます。これまで、ロンドン、パリ、ニューヨークなど世界の主要な大都市に滞在し、制作をおこなってきた経験が、前回の個展での新シリーズ《OTW(On the way)》にも培われ、彼が幼少期から育ってきた環境としての大阪および関西の「都市」にも向き合っていくことになりました。

—–

[Main Exhibition] Makoto Morimura <OTW>

9/16(土)~ 10/22(日) @ the three konohana

本展のメインとなるthe three konohana での新作展では、《OTW》シリーズの最新作を中心に発表します。素材となる印刷物も前回の個展から新たなものを採用し、制作手法もさらに改良とアレンジを加えたものとなり、森村の「架空の都市」はますます変容と非現実的なイメージを加速させていきます。

森村のスタジオがある大阪市内中心部の周辺でも、ここ数年次々とタワーマンションが建設され、既存の建物内にも飲食店などの店舗が入れ替わってオープンするケースが増えています。「都市」が日々変容を続ける現実と隣り合わせの中で制作を続けている彼の実体験は、自らの「都市」の再構築と創造を重ねていく必然性と原動力にもなっています。

《OTW (under construction)》[部分] 地図、修正液、糸、布 29.7 x 21.0 cm 2017 年

—–

[Pre-Exhibition] Makoto Morimura <THC>

8/29(火)~ 9/9(土) @ Calo Bookshop & Cafe

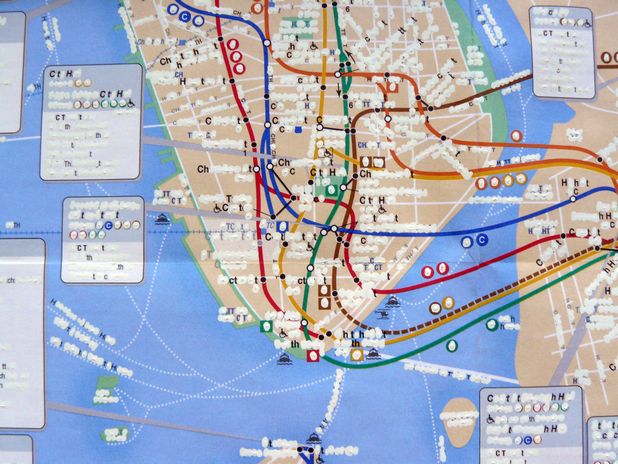

大阪・肥後橋のCalo Bookshop & Cafe で開催するプレ企画では、アメリカの小説家ウィリアム・バロウズに着想を得て制作した森村の未公開作品と、新作を紹介します。1950 年代以降のビートジェネレーション、ニュー・ウェーブSF の代表的な小説家として知られるバロウズの作品の特徴であるカットアップ手法とドラッグにちなんだ作品を、彼の小説の書籍やニューヨークの地図などを素材に2014 年ごろに集中して制作していました。展覧会タイトルの「THC」は、大麻の主成分である「テトラヒドロカンナビノール」の略語です。

ドラッグのような現代の法律で規制されていった前時代の「都市」のイメージは、いまもその一部として片隅に残り続けています。「都市」のイメージは時の経過と共に全て入れ替わるものではなく、新たなものが既存のものと交じり合って、多様性を保持したまま形成していくものではないでしょうか。

《THC (the map of MTA)》[部分] 地図、修正液 83.0 x 58.0 cm 2014 年

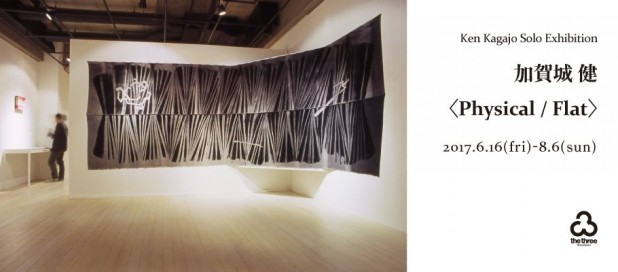

2017-06-16加賀城 健 「Physical / Flat」 2017年6月16日(金)~8月6日(日)

・加賀城 健 「Physical / Flat」 前期<Physical Side> 展示記録

・加賀城 健 「Physical / Flat」 後期<Flat Side> 展示記録

加賀城 健 「Physical / Flat」

2017年6月16日(金)~8月6日(日)

開廊時間:12:00~19:00 (7月7日(金)~9日(日)は12:00~18:00)

休廊日:毎週月・火・水曜、7月6日(木)、7月13日(木)、7月14日(金)

会場:the three konohana、ホテルグランヴィア大阪26階6106号室(7月7日(金)~9日(日)のみ)

レセプションパーティー:7月15日(土)17時~ the three konohanaにて

* * *

このたびthe three konohanaでは、弊廊では3度目となる加賀城 健(Ken Kagajo, 1974)の個展「Physical / Flat」を開催いたします。

本展は、これまで20年余りにわたる加賀城の制作活動を振り返り、今後の展開を見据えることを目的として、3種類の展覧会で構成するものです。出品作品は新作から過去作、再制作の作品まで、回顧展、新作展といった時間のカテゴリーに留まらない形式にて、彼の制作活動の遍歴を再構成してご紹介する機会といたします。

・ 前期 <Physical Side> 6/16(金)~ 7/9(日) @ the three konohana

・ 後期 <Flat Side> 7/15(土)~ 8/6(日) @ the three konohana

・ ART OSAKA 2017 <New Works / Extention> 7/7(金)~ 9(日) @ ホテルグランヴィア大阪6106 号室

—–

加賀城は、学生時代に学んだ「染色」の技術とその思考を基に、これまで多種多様な作品を制作し続けてきました。単に染色表現の拡張に留まらず、美術と工芸の関係性を素材技法と視覚の問題から探るもの、布の素材感から触覚へと誘導するもの、独自の制作プロセスによる身体感覚の喚起など、造形表現として多岐にわたる視点・論点を生み出し続けてきたことが、彼の制作活動の特徴と言えるでしょう。また、作品としての形態も、平面絵画を意識したものから、空間性を強調したインスタレーション、工芸品の形態をそのまま残したものなど、美術と工芸の領域を常に行き来しながら、単一の手法や思考にとらわれないスタンスを持ち続けています。

本展では、これまでの加賀城の制作の展開を、二つの要素から捉え、考察していくことを目指します。前期の<Physical Side>では「身体性」、後期の<Flat Side>では「平面性」をそれぞれキーワードに、過去作および再制作の作品を中心に展覧します。さらに弊廊が出展するART OSAKA 2017では、加賀城の個展形式にて新作を中心にご紹介します。

彼の身体性と平面性、2つのスタンスが独立してあるという意味ではなく、双方の要素がその都度作用して作風の広がりが生み出され、彼の表現の本質へ深化していくプロセスを、3種類の展覧会を通じて見出していければと思います。ぜひこの機会にご高覧賜りますよう、お願い申し上げます。

《Discharge―かみなりおこし》 別珍、ハイドロサルファイト 184.0 x 500.0 cm 2006 年

—–

前期 <Physical Side>

6/16(金)~ 7/9(日) @ the three konohana

初期の加賀城を代表する表現手法に、数十メートルの長い別珍の布の上に置いた糊をスキージーで引きずり、その痕跡を脱色や染色で浮かび上がらせる一連の作品があります。彼が直接布に触れた痕跡を際立たせることにより、触感を喚起させると同時に、様々な力の有りようにも意識を傾けさせようとします。染料が布上を自由に動いて、染み込む流れにおける力。柔らかい布に張力を与えることにより、柔らかさと硬さそれぞれを印象付ける力など。加賀城の身体性を起点にした表現には、力の作用に依って複数の視点が同時に立ち上がる傾向が見られます。

[写真左] 《25 メートルのストローク- 恒星》 別珍、染料 92.0 x 250.0 cm 2002 年

[写真右] 《Strokes テント- 分心》 染料、綿布、バインダー、グラスファイバー、金具 90.0 x 180.0 x 120.0cm 2012 年

後期 <Flat Side>

7/15(土)~ 8/6(日) @ the three konohana

30 代に入り、脱色によるモノトーン中心の表現から、複数の染色技法を駆使した色彩豊かな表現へと展開していきます。染色表現がタブローとしての絵画に比肩するために強調すべき要素は、染料が布に染み込んでいく純然たる平面性だと加賀城は常々主張しています。染色の副次的素材であるバインダーやラメ、また別の布の素材をコラージュ的手法として用いることで、物理上の平面性を逆説的に強調する作品を多数制作してきました。近年はシェイプドキャンバスの手法による作品も発表するなど、染色と絵画の対比を通じて、平面表現の更なる可能性の追究に取り組んでいます。

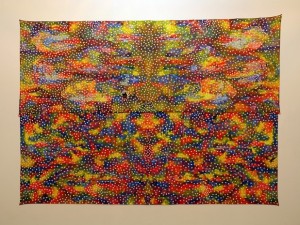

[写真左] 《Surf’s Up /王国》 染料、綿布、バインダー、ワッペン 220.0 x 300.0 cm 2011 年

[写真右] 《それでも起きて歯を磨く》 染料、綿布、レーヨン、木材 90.0 x 82.0 cm 2015 年

ART OSAKA 2017 <New Works / Extention>

7/7(金)~ 9(日) @ ホテルグランヴィア大阪6106 号室

ホテルグランヴィア大阪で開催するアートフェア「ART OSAKA 2017」。弊廊ブースは加賀城の個展形式にて、新作を中心にご紹介します。弊廊で開催中の前期展示も合わせてご覧ください。

—

□ 開催日時|2017 年7月7日(金)-9日(日)

・プレビュー:7月7日(金)14:00-20:00 ※招待客・プレス関係者のみ

・一般公開:7月8日(土)11:00-20:00、7 月9日(日) 11:00-19:00 ※ご入場はフェア終了の1 時間前まで

□ フェア会場|ホテルグランヴィア大阪 26 階( 530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3-1-1)

□ 入場料|¥1,500 / 1 Day Pass

□ 主催|ART OSAKA 実行委員会 http://www.artosaka.jp/

[写真左] 《Young Views ‒ 水をかえる》 染料、コットンサテン 90.0 x 90.0 cm 2017 年

[写真右] 《素晴らしい地獄めぐり #2》 染料、コットンジャージ、綿布、バインダー 60.0 x 40.0 cm 2017 年

2017-02-25泉 茂 「PAINTINGS 1971-93」 2017年2月25日(土)~3月26日(日)

・トークイベント 「泉茂 ハンサムな絵のつくりかた」 講演記録

泉 茂 「PAINTINGS 1971-93」

2017年2月25日(土)~3月26日(日)

□ 会場 (会場間のアクセス情報)

・Yoshimi Arts

(550-0002 大阪市西区江戸堀1-8-24 若狭ビル3F/地下鉄四つ橋線・肥後橋駅より徒歩1分、地下鉄御堂筋線・淀屋橋駅より徒歩5分)

・the three konohana

(554-0013 大阪市此花区梅香1-23-23-2F/阪神なんば線・千鳥橋駅より徒歩3分、西九条駅より徒歩9分)

□ 開廊時間 Yoshimi Arts:11時~19時/the three konohana:12時~19時

□ 休廊日 Yoshimi Arts:毎週火・水曜、3/16(木)~20(月)/the three konohana:毎週月・火・水曜

◇ 関連イベント

トークイベント「泉茂 ハンサムな絵のつくりかた」 【講演記録】

開催日時:3月4日(土)15:00~16:30

会場:the three konohana

出演:植野 比佐見(和歌山県立近代美術館 学芸員)

参加無料・予約不要

* * *

このたび、Yoshimi Artsとthe three konohanaは、20世紀後半の関西の現代美術界を牽引した代表的作家の一人である、泉 茂(IZUMI Shigeru, 1922-95)の展覧会を共同開催いたします。

大阪に生まれた泉は、画家として芸術家のキャリアをスタートさせ、戦後すぐの1951年に瑛九らと共に前衛的美術団体「デモクラート美術家協会」を設立し、その中心人物として精力的に活動を進めていきます。この頃に版画の制作を始め、1957年には第1回東京国際版画ビエンナーレ展で新人奨励賞を受賞するなど、全国的にも頭角を現します。その後1959年からの約10年間はニューヨークとパリに活動拠点を移して、当時の欧米のアートシーンに強く影響を受けながら自らの表現を構築しました。帰国後は絵画と版画の表現を軸に晩年まで制作活動を続け、また大阪芸術大学の教授に就任して多くの作家を育成・輩出し、20世紀後半の関西の現代美術界の成熟に大きく寄与してきました。

本展では、泉の絵画作品に焦点を絞ってご紹介いたします。ニューヨークとパリでの活動を経て帰国後すぐの70年代の作品をYoshimi Artsにて、80年代以降晩年までの作品をthe three konohanaにて出品する構成となります。彼の死後に残された作品は版画が多く、これまで各地の美術館などで開催された展覧会でも、主に版画作品を取り上げたものが目立ちます。泉の作家活動の原点であり、かつ常に表現の軸にあった絵画に目を向けることにより、彼の美術表現の本質を深く掘り下げることができるのではと考えます。

なお本展の会期中には、泉の大規模な回顧展「泉茂 ハンサムな絵のつくりかた」が、和歌山県立近代美術館で開催されます(1/27~3/26)。また、この和歌山の企画を担当された学芸員・植野比佐見氏をお招きしてのトークイベントを、会期中にthe three konohanaにて開催いたします。

いまの日本の現代美術の状況は、社会の様相の流動化や作品に使用するメディアの多様性によって、過渡期を迎えているように思います。そんな中、20世紀後半の現代美術を再考・再評価して、二つの世紀を歴史の文脈の上で結びつけようとする機運も高まりつつあります。関西のアートシーンの時代の橋渡しとして、泉の作品から現代の美術表現に結びつくエッセンスを見出していく契機になれば幸いです。ぜひこの機会にご高覧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

* * *

◇ 泉 茂(いずみ しげる) 略歴

1922 大阪市に生まれる

1939 大阪市立工芸学校工芸図案科 卒業

1951 「デモクラート美術家協会」設立(~’57)

1959 渡米、ニューヨークの版画工房「Pratt Institute」客員教授(~’62)

1963 パリへ移住(~’68)

1970 大阪芸術大学美術学科教授に就任(~’92)

1995 逝去

[主な展覧会(生前)]

1957 「第1回東京国際版画ビエンナーレ展」[新人奨励賞受賞]、「第4回サンパウロビエンナーレ展」(ブラジル)

1965 「日本の新しい絵画と彫刻展」ニューヨーク近代美術館など全米8館を巡回(~’67)

1975 「アートナウ’75」兵庫県立近代美術館

1978 「今日の作家シリーズ 泉茂展 -1963年以後-」大阪府民ギャラリー

1980 「泉茂 個展」番画廊(大阪)※生前は’81、’84、’87、’92、’93、’94年に個展開催

1983 「関西の美術家シリーズ 1 津高和一・泉茂・吉原英雄展」和歌山県立近代美術館

1986 「瑛九とその周辺」埼玉県立近代美術館など3館を巡回

1993 「久保定次郎と芸術家-戦後 初期版画を中心に」町田市立国際版画美術館(東京)

1994 「関西の美術 1950’s~1970’s」兵庫県立近代美術館

[主な展覧会(没後)]

1996 「泉茂展」 伊丹市立美術館(兵庫)

1998 「泉茂-初期版画作品を中心に」和歌山県立近代美術館

1999 「デモクラート 1951~1957 -開放された戦後美術-」和歌山県立近代美術館など3 館を巡回

2005 「没後 10 年 遺業・泉茂展」和歌山県立近代美術館

2006 「画家泉茂の写真展」滋賀県立近代美術館

2012 「泉茂 挑戦する画家」堺市立文化館ギャラリー(大阪)

2015 「没後 20 年 泉茂の版画紀行」BBプラザ美術館(兵庫)

2016 「受贈記念 泉茂の版画」徳島県立近代美術館

2017 「泉茂 ハンサムな絵のつくりかた」 和歌山県立近代美術館

[主なパブリックコレクション]

和歌山県立近代美術館、国立国際美術館、伊丹市立美術館、西宮市大谷記念美術館、大阪新美術館建設準備室、大阪府、堺市、兵庫県立美術館、徳島県立近代美術館、東京国立近代美術館、埼玉県立近代美術館、宮崎県立近代美術館、町田市国際版画美術館

* * *

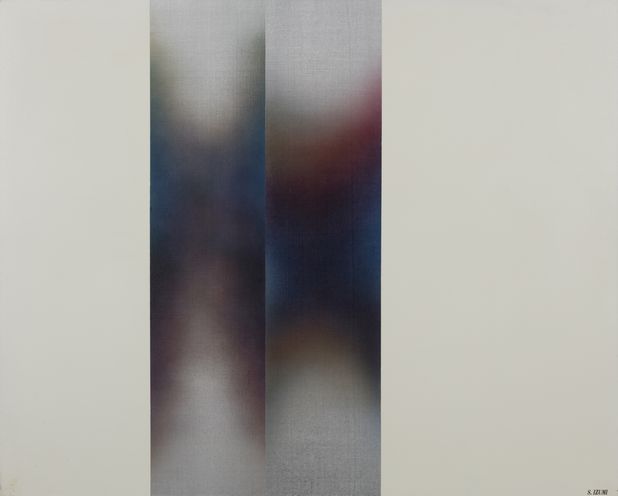

泉 茂 《JF10035》 油彩、キャンバス 130.3 x 162.0 cm 1971 年【Yoshimi Arts 出品作品】

泉 茂 《タイトル不明》 油彩、キャンバス 162.0 x 130.3 cm 1975 年【Yoshimi Arts 出品作品】

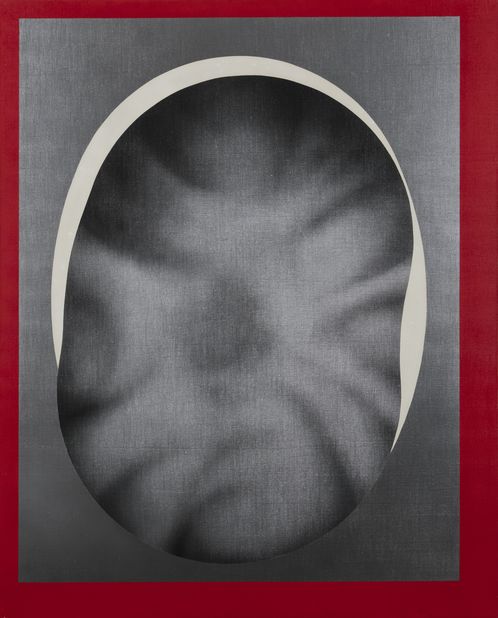

泉 茂 《凹む楕円》 油彩、キャンバス 162.0 x 130.3 cm 1981 年【the three konohana 出品作品】

泉 茂 《雲形》 アクリル、キャンバス 162.0 x 260.6 cm 1993 年 【the three konohana 出品作品】

2017-01-06「Gallery Collection」 2017年1月6日(金)~2月11日(土)

「Gallery Collection」

2017年1月6日(金)~2月11日(土)

開廊時間:12:00~19:00

休廊日:毎週月曜~水曜

(※ 本展期間中は都合により、開廊時間および開廊日が変更する場合がございます。その際はHPやSNSで随時ご案内いたします。)

出品作家:伊吹拓、加賀城健、鮫島ゆい、NO ARCHITECTS、小松原智史、森村誠、乃村拓郎、加藤巧、笠間弥路

(※ 会期中に出品作家・作品の変更や入れ替えがある場合がございます。)

このたびthe three konohanaでは、年明けの1月6日(金)からの1か月余りの期間、「Gallery Collection」を開催いたします。

本展では、ttkで個展を開催した9名の作家の作品を一堂にご紹介いたします。

新作及びttk未発表の作品を多数出品いたします。ぜひこの機会にご高覧くださいませ。

なお本展より、曜日に関わらず開廊時間を12時~19時とさせていただきます。

また本展期間中は当方の都合により、開廊時間および開廊日が変更する場合がございます。その際はHPやSNSで随時ご案内いたします。

ttk開廊5年目に入ります2017年最初の企画、みなさまのご来廊を心よりお待ちしております。

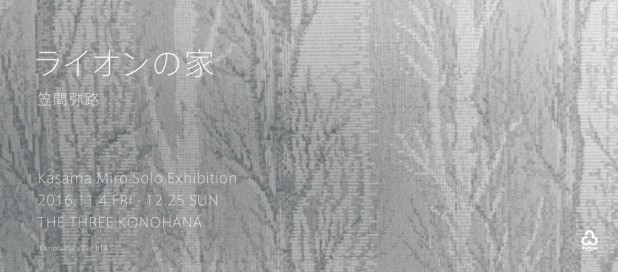

2016-11-04Konohana’s Eye #14 笠間 弥路 「ライオンの家」

Konohana’s Eye #14

笠間 弥路 「ライオンの家」

2016年11月4日(金)~12月25日(日)

開廊時間:木・金曜 15:00~21:00/土・日曜 12:00~19:00

休廊日:毎週月曜~水曜、11月17日(木)~20日(日)

会場:the three konohana

オープニングパーティー : 11月4日(金) 18:00~

* * *

このたびthe three konohanaでは、弊廊では初めての発表となる笠間 弥路(Miro Kasama, b.1983)の個展を開催いたします。

宮城県に生まれた笠間は、大学院から京都市立芸術大学に進学し、以後は京都を拠点に活動を続けています。近年はギャラリーでの発表の他に、国内外のアーティスト・イン・レジデンスへの参加やワークショップの実施など、幅広いスタンスで制作・発表活動をおこなっています。また昨年は、弊廊の位置する此花区梅香・四貫島エリアのFIGYAとASYL、2つのアーティストラン・スペースでも個展を開催しており、当エリアでの個展は本展で3度目となります。

笠間は、学生時代に学んだ彫刻の思考を軸に、重力や奥行きといった、ものや空間の概念に付随する要素の探究を、一貫して実践してきました。人によって異なり、曖昧な知覚的要素でもあるこれらを、ものとものを繋ぎ合わせる行為を通じて、対象の間にある境界の存在を浮かび上がらせます。そしてその境界から、ものや概念を取り巻く関係性や空間性を、造形行為と同時に立ち上がらせることが、彼女にとっての彫刻の考え方です。その思考に基づいて、立体や平面、単一の素材にとらわれない、多様な形態の作品を制作してきました。

さらにここ数年は、娘の存在が彼女に大きな影響を与えています。子育てによる日常生活の変化や、最も身近な他者としての娘の自我や所作を目の当たりにした経験が、造形の行為に関わる周辺の事柄として、彼女の作品や活動にも包括されていきました。以前と比べてもこの数年は、彼女の作品と活動は多様性に富んだ傾向にありましたが、今後は取捨選択と相対化が徐々に図られていくように思われます。

本展のタイトル「ライオンの家」は、笠間が最近アトリエとして使用している小さな建物の呼称です。制作環境を整えるために彼女自らの手で少しずつ改装を加えながら、場所を作ることと造形することを等価に捉える実践の場としても機能させようとしています。本展は、この「ライオンの家」から取り除いた廃材を素材とした作品によって空間を構成する内容となります。彼女にとって見知らぬ人である前の建物の所有者の記憶を帯びた素材と、それらを繋ぎ合わせる行為を通じて、自己と他者、ものや感覚の関係性や、それら対象の間を埋める隙間や境界線から浮かび上がるイメージを提示していきます。

昨年笠間が個展を開催したFIGYAとASYLも、前の所有者の痕跡と地道に向き合って作られたスペースとして、彼女の「ライオンの家」とも共通する点があります。さまざまな他者が介在しながら、自覚の有無に関わらず、人やものや記憶が繋ぎ合わされて、空間と枠組みが新たに再構築された場という認識で、昨年の此花での2つの展示も対照化できる機会になると思います。他者を巡る社会・日常の諸要素と、造形の行為が静かに並置された環境に身を置きながら、「つくる」行為や、人とものの関係性を細やかに見つめ直すきっかけになれば幸いです。ぜひこの機会にご高覧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

* * *

[作品群によるイメージ画像] ©Miro Kasama

《となりの宇宙 / A space of someones -Asuka Village-》 2016

ワークショップによる制作物、ドローイング、日記、小石、ガラス片、陶片、空き缶、紙、ゼラチンシルバープリント

笠間 弥路「swimming」展示風景 (ASYL/大阪、2016) [撮影: Phantom Pictures]

《black bird》 鳥の羽根、壁材 18.0 x 9.0 x 7.0 cm 2016

《Fragments》 小石、ガラス片、陶片、その他 9.0 x 10.0 cm 2015 [撮影:ユルキヤスヒト]

2016-09-02Konohana’s Eye #13 小松原 智史 「コノマエノコマノエ」

・小松原 智史 展に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介

Konohana’s Eye #13

小松原 智史 「コノマエノコマノエ」

2016年9月2日(金)~10月16日(日)

開廊時間:木・金曜 15:00~21:00/土・日曜 12:00~19:00

休廊日:毎週月曜~水曜

会場:the three konohana

クロージングパーティー : 10月16日(日) 17:00~

≪同時開催≫ 「見っけ!このはな 2016」 9月10日(土)、11日(日)

此花区梅香・四貫島エリアの毎年秋の恒例イベントが、本展の会期中に開催となります。当期間中は、展示と共に小松原智史の公開制作(ワーク・イン・プログレス)をご覧いただけます。

* * *

このたびthe three konohanaでは、小松原 智史(Satoshi Komatsubara, b.1989)の2年ぶりの個展を開催いたします。

一昨年の弊廊での個展では、小松原の主題の軸である「無意味」な世界の深化と、彼の絵画の画面そのものに鑑賞者の視点と思考を集中させることを目的としました。彼の世界観の伝達が表層的に留まりやすい傾向にあった従来の彼の制作・発表スタイルを再考し、彼の絵画作品の細部を起点に、彼の描きのルールやその特性、そして彼の「無意味」への思考を深く考察する機会となりました。さらに昨年の「奈良・町家の芸術祭 はならぁと」では、宇陀松山エリアの大規模な町家「アキヤマ」1階の空間を、様々なアプローチの作品にて埋め尽くす、彼にとって過去最大規模の展示をおこない好評を博しました。膨大な作品量による圧倒感のみならず、地域性および町家のサイトスペシフィックと明確に距離を置いたアプローチに特筆すべき展開がありました。どのような発表の状況や環境においても、彼は「無意味」な世界の追究へ一貫したまなざしを向け続けています。

本展では、小松原の描き方に変化が生じます。学生時代はペン画で現在の表現を進めていましたが、学部卒業のころに墨と筆での描写に移行し、墨の濃淡と筆がもたらす線の強弱によって、画面に三次元的な奥行きを獲得することとなりました。それによって、「無意味性」が増殖していくボリューム感を実現することができ、平面絵画としての力強さを得られたことは確かです。しかし、三次元的な表現を強調することによって、意味を作り出す余地と隙が生まれたことに気づいた彼は、このたび学生時代のスタイルに立ち返ります。二次元を強く意識した描きと画面構成に取り組んだ新作で、「無意味性」に更なる説得力を加えることを目指します。これまで常に拡張的概念で表現を推し進めてきた彼にとって、「コノマエ(この前)」に戻るという今回の決断は重要な転換点になると思われます。単なる原点回帰ではなく、三次元の表現で身に付けた技術や思考を二次元に持ち込むという、これまでの経験の積み重ねによる表現の進展として、その変化を確かめていただければと思います。さらに、前回の個展では実施しなかったワーク・イン・プログレスの作品も、本展の会期中に公開制作としてギャラリー内にて随時進行し、学生時代からのアプローチを改めて自らの主題に理路整然と結びつけることも目的とします。

自らの表現を語る際に小松原は、「逃げる」という言葉を頻繁に用います。常に「意味」とのいたちごっこの中で自らの世界観を探り、そして一定の世界観が出来上がった時に「意味」が再び彼を追い立て、再びその場から逃げ去る。常に膨大な情報が周りを取り巻き、意味や答えを求めらがちな現代において、「意味/無意味」は表裏一体な関係にあると言えるでしょう。彼が向き合い続ける「意味」と「無意味」、その狭間から生み出される世界観から、日常のあらゆる事象と結び付けて考える機会になれば幸いです。ぜひこの機会にご高覧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

* * *

小松原 智史 《コマノエ》[部分] 墨、ジェッソ、キャンバス 182.0 x 145.4 cm 2016 【本展出品作品】

小松原 智史 展「エノマノコノマノエ」展示風景(the three konohana、大阪、2014) [撮影:長谷川朋也]

小松原 智史「アキヤコマ」展示風景(宇陀松山・アキヤマ[奈良・町家の芸術祭 はならぁと 2015]、奈良、2015) [撮影:長谷川朋也]

2016-08-03《常設展》「Gallery Collection」

2016年8月4日(木)~13日(土)[13:00~19:00/8/7(日)、8(月)、11(木)休廊]

常設展「Gallery Collection」

2016年8月4日(木)~13日(土)

開廊時間:13:00~19:00

休廊日:8/7(日)、8(月)、11(木)

このたびthe three konohanaでは、8月4日(木)から常設展「Gallery Collection」を開催いたします。

本展期間中は、通常の開廊時間や休廊日とは異なりますので、ご注意くださいませ。

また勝手ながら、当方の都合により開廊時間の変更や休廊となる場合もございます。その際には前日までにホームページおよび、Twitter、Facebookにてお知らせいたします。

たいへん暑さの厳しい中、お盆前までの短い期間ではございますが、お気軽にお越しくださいませ。

2016-06-17Konohana’s Eye #12 加藤 巧 「ARRAY」

Konohana’s Eye #12

加藤 巧 「ARRAY」

2016年6月17日(金)~7月31日(日)

開廊時間:木・金曜 15:00~21:00/土・日曜 12:00~19:00

(※ART OSAKA 2016開催期間中の7/1(金)~3(日)は、12:00~18:00)

休廊日:毎週月曜~水曜、6月30日(木)

会場:the three konohana

オープニングパーティー:6月17日(金)18:00~

≪関連イベント≫

トークセッション:7月10日(日) 15:00~16:30

加藤 巧 × 福元 崇志(国立国際美術館 研究員)

* * *

このたびthe three konohanaでは、弊廊では初めての発表となる加藤 巧(Takumi Kato, b.1984)の個展を開催いたします。

当初から平面表現への志向を持っていた学生時代に、あえて彫刻専攻に籍を置くなどして、絵画表現を造形の意識で捉え続けてきた加藤は、現在は卵テンペラの技法による表現を軸に作家活動を展開しています。大学卒業後は、国内での発表にとどまらず、海外の展覧会やアーティスト・イン・レジデンス、プロジェクト系の企画に精力的に参加してきました。さらにはキュレーションの活動も並行しておこない、昨年の「奈良・町家の芸術祭 はならぁと 2015」では、キュレーターとして橿原市今井町の町家2軒を担当した企画が好評を博しました。6年前から奈良に在住している加藤ですが、関西での個展は本展が初めてとなります。

古典的な技法である卵テンペラを、あえて自らの表現に選択する加藤は、その制作過程にある様々な要素を論理的に再考し、現代の諸問題にも結びつけることに努めています。古来の絵画における物理的な構成要素である顔料、展色材、支持体の三者の関係性から、絵画の構造そのものを根本的に捉えなおしていく思考と、制作行為に立脚した身体感覚。これら大きく二つのアプローチが、彼の表現の主軸となります。

彼が作品上で表現する形象は、紙に即興で描いたドローイングを基にしています。その細かな色の変化や筆致を丁寧に観察し、卵テンペラで置き直すように描くことで作品を制作しています。その際、絵筆を画面上で滑らせるような描き方ではなく、細い筆で少しずつ絵具を支持体に乗せる行為を重ねて画面を作り上げます。行為の即興性と反復性、イメージを立ち上げるための感覚的手法と構築的手法。対極の動作と思考が常に制作過程において並行するように進められていきます。さらに、自らの手で素材を調合・生成する絵具、描くというよりも画面に顔料を定着させるという意識、そして私たちの視覚の認知に関わる色彩と顔料との関係の考察は、絵画の表層をうごめく物質という本質的な思考を起点とする、彼の立ち位置を明確にしています。これまでの絵画をめぐる様々な要素を一つ一つ拾いあげながら、自らの身体性を通じて造形の在り方に立ち返らせようとする姿勢を、彼は一貫して持ち続けています。

本展では「配列(array)」をキーワードに、規則性を起点とした造形思考の派生とその多様性を、本展の個々の作品と空間構成にて考察することを狙いとします。古来の技法と素材に向き合うことにより、従来の絵画の手法や定義・目的を細分化し、その意味を現代性と照らし合わせて再構成する過程の気づきへと誘導する内容になります。

ここ最近のアートシーンには、社会における芸術の役割の提示が求められるケースが随所に見受けられます。これまでプロジェクト系の企画に積極的に関わってきた加藤にとって、この卵テンペラの技法での表現は決してその動向から距離を置くものではありません。むしろ、古来から受け継がれている絵画制作の技法と行為を多角的に分析することによって、現代の人間の行動や思考の指針を引き出す可能性を、彼は強く意識しています。愚直なまでに対照的なアプローチを重ね、絵画そのものの価値観の転換をも目指す彼の信念を、思考と表現、新旧が交差するバランスの内に見いだしていただければ幸いです。ぜひこの機会にご高覧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

* * *

[ARRAY 配列]

顔料とよばれる色の粒を画面の上に配列し、定着して見せている。

例えば、「包囲光配列 Ambient Array」という言葉がある。ジェームス・J・ギブソンという認知心理学者が提唱した「アフォーダンス」の概念の中で、空間や表面を満たしている光の配列が人間の認知を誘発しているという見方を示す造語である。

人間の「見え」を空間や表面の光の配列として見直す考えがそういった形で語られるずっと以前から、

画家は配列と定着を技術にしている。

私は現代においてもその事実から飛躍せず、顔料を並べ続ける。

それは画家の持っている職人的な側面を継いでいくことの決意である。

私は、画家の仕事が今も昔も変わらないことを信じる。

失われるべきでないこととして保存する。

2016/3 加藤 巧

* * *

≪No Title≫ 顔料、卵黄、石膏地、亜麻布、木材 30.0 × 30.0 cm 2015 [本展出品作品]

![]()

≪No Title≫ 顔料、卵黄、石膏地、MDF 60.0 × 2.0 cm 2015 [本展出品作品]

《4×4》 木材、和紙、石膏地、顔料、卵黄 180.0 x 120.0 x 3.0 cm 2015 [撮影:長谷川 朋也]

「Seen from a Vehicle」展示風景 KulttuuriKauppila, Ii, Finland 2015

2016-04-16Gallerist’s Eye #2 藤崎 了一「Vector of Energy」

・藤崎 了一 「Vector of Energy」 展示記録

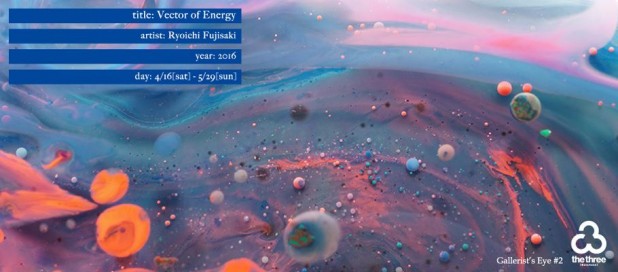

Gallerist’s Eye #2

藤崎 了一 「Vector of Energy」

2016年4月16日(土)~5月29日(日)

開廊時間:木・金曜 15:00~21:00/土・日曜 12:00~19:00

休廊日:毎週月曜~水曜

会場:the three konohana

協力:KANA KAWANISHI GALLERY

≪関連イベント≫

・藤崎 了一パフォーマンス「Energy Equal」&オープニングパーティー 4月16日(土)17:00~

・ギャラリスト・トーク 4月23日(土)17:00~18:30

河西 香奈(KANA KAWANISHI GALLERY 代表)、山中 俊広(the three konohana 代表)、藤崎 了一(アーティスト)

* * *

このたびthe three konohanaでは、藤崎 了一(Ryoichi Fujisaki, b.1975)の個展を開催いたします。本展は2013年秋以来の実施となるGallerist’s Eyeシリーズの企画として、東京のKANA KAWANISHI GALLERYの協力にて開催いたします。

藤崎は、京都市立芸術大学で彫刻を専攻したのち、一昨年まで京都の複合型スタジオ「SANDWICH」のテクニカル・ディレクターとして、現代美術家・名和晃平氏の作品制作管理を担当しました。昨年から個人としての作家活動を再開し、東京を中心に個展、グループ展の作品制作・発表のみならず、幅広いジャンルの人々とのトークショーの開催など、学生時代からのブランクを全く感じさせない、かつ「SANDWICH」での経験に培われた精力的かつ多岐にわたる活動を展開しています。

出身地の大阪で初めての個展となる本展は、地元でのお披露目として昨年の作家活動再開時からのコンセプトに沿った作品群と、これからのコンセプトの深化を推し進めるための新たな実験作の、大きく2つの内容で構成します。藤崎は立体作品をはじめ、写真や映像などジャンルにとらわれずに制作をおこなっています。素材技法の違いに関係なく、自らの身体感覚を制作行為に直接反映させるプロセスを通じて、偶発的な物理現象を作品に取り込みながら、作品が成立する基準の探求に努めてきました。単純な制作行為と素材への執着から状況的要素および造形を作品内に留めるアプローチや、素材の特性を引き出した制作行為によって、自然物が作り出す造形との関係性の考察にも取り組んでいます。これらは並行して、彫刻を起点とする彼自身の身体感覚と造形表現から得られるリアリティを確認する作業でもあります。

本展では、新たに「エネルギー(力量)」への考察が、これまでの作品群の延長線上の表現として加わります。本展のオープニングイベントにておこなう、藤崎自身による制作パフォーマンス「Energy Equal」が、今後の彼の展開を示唆させるものとなります。素材に解体と構築、対極のエネルギーを等しく与える行為を積み重ねて、作品化へ結び付けていくこのパフォーマンスには、ただ作品制作のプロセスを提示するだけではなく、一方向ではないエネルギーのあらゆるベクトルが交わって、作品を成立させていく視点を強調させる意味があります。人為的なエネルギーの多様性と、素材の持つ物理学的なエネルギーとその特性から生じるイレギュラーなエネルギー。これら複数のエネルギーのベクトルが組み合わさり、その集合体として一つの作品が制作・成立していくという状況の提示が、これまでの藤崎の作品群にも新たな解釈を付与することになると思います。

現在の藤崎は、現象・状況的な要素に意識を傾けながらも、大学時代から一貫して彫刻への愛着が強く、作品にいかに物体としての強度を獲得できるかに努めています。制作行為や素材に触れることによる身体感覚を尊重しながらも、時代に合致したリアリティを得るための物理学的思考を重ねることで、さまざまな思考のベクトルを交差させて新たな価値観を巻き込んでいく可能性を、彼の一連の作品群から感じ取っていただければ幸いです。ぜひこの機会にご高覧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

* * *

《Metaball Red》 Movie 2016 © Fujisaki Ryoichi 【本展出品作品】

《colored oil_purple cosmos 01》 アーカイバルピグメントプリント 2015 © Fujisaki Ryoichi courtesy KANA KAWANISHI GALLERY

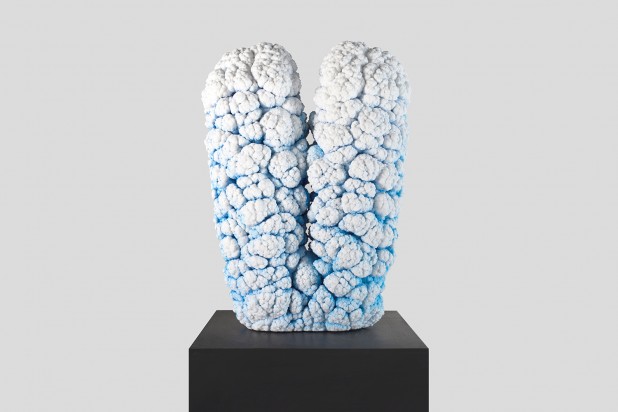

《blue plaster twins》 石膏・インク 2015 © Fujisaki Ryoichi courtesy KANA KAWANISHI GALLERY

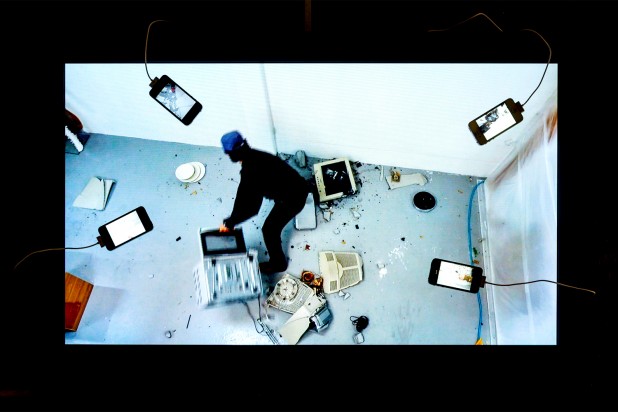

藤崎 了一「ADDICT」 video installation (CC4441 THE GALLERY・東京、2015) courtesy KANA KAWANISHI GALLERY

藤崎 了一「ADDICT」 video installation(island MEDIUM・東京、2015) courtesy KANA KAWANISHI GALLERY