お知らせ

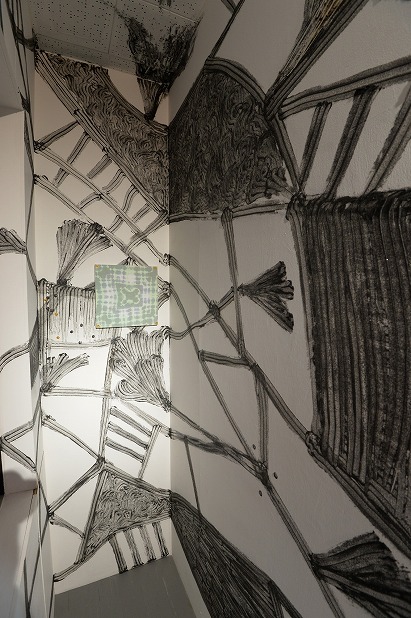

2013-10-31加賀城 健 展「ヴァリアブル・コスモス|Variable Cosmos」 展示記録

撮影日:2013年10月17日 撮影:長谷川 朋也

2013-10-31加賀城 健 展に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介

加賀城 健 展「ヴァリアブル・コスモス|Variable cosmos」につきまして、各所にてプレビュー・レビューをご掲載いただきました。

主だったご掲載記事を以下にまとめてご紹介させていただきます。当展をご紹介くださったみなさまに、心より御礼申し上げます。

・『美術手帖 9月号』 ARTNAVI(プレビュー/8月17日)

・『GALLERY 9月号』「今月の展覧会50+」(プレビュー/9月1日)

・ブログ「プラダーウィリー症候群(Prader-Willi Syndrome)の情報のメモ」(レビュー/9月7日)

http://d.hatena.ne.jp/prader-willi/20130907

・毎日新聞 関西版 文化面「アートのトリセツ」(レビュー/9月25日夕刊)

http://mainichi.jp/feature/news/20130925ddf012040019000c.html

・artscape 「artscape レビュー」(レビュー/10月1日)

http://artscape.jp/report/review/10091726_1735.html

・日本経済新聞 関西版 美術・伝統芸能ガイド(プレビュー/10月5日夕刊)

2013-10-23the three konohana 2014年の展覧会スケジュール

来年2014年、ttkにて開催の展覧会スケジュールは、以下の通りになっております。

1/11(土)~3/2(日)

Director’s Eye #2 野口 卓海 (※ 出品作家は近日公開いたします)

3/28(金)~5/11(日)

Konohana’s Eye #3 鮫島 ゆい

6/6(金)~7/20(日)

Konohana’s Eye #4 小出 麻代

9/5(金)~10/19(日)

Konohana’s Eye #5 NO ARCHITECTS

11/7(金)~12/21(日)

Konohana’s Eye #6 小松原 智史

※ 都合により、会期が若干変更になる可能性もあります。

2年目は、作家・ディレクター共に1980年代生まれの方々で構成いたしました。

来年2014年のttkの5つの展覧会も、ぜひご期待ください。

2013-10-21エマージング・ディレクターズ・アートフェア 「ウルトラ006」出展 @SPIRAL・東京

東京・南青山にて開催される『エマージング・ディレクターズ・アートフェア 「ウルトラ006」』に、ttk山中が出展いたします。

山中の出展会期は、前半のオクトーバー・サイド、ブースはNo.1です。

出品作家は、

ttkと同じ此花区のギャラリー、梅香堂の取扱作家で、

当フェア会期中に新宿・初台のNTTインターコミュニケーション・センター [ICC] の「エマージェンシーズ!」シリーズにて、

個展「further/nearer」をスタートする前谷 康太郎と、

現在ttkにて個展「ヴァリアブル・コスモス|Variable Cosmos」を開催中の加賀城 健の2名の作家をご紹介いたします。

ぜひ首都圏のみなさまにご高覧賜りたく存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

◆開催概要◆

エマージング・ディレクターズ・アートフェア 「ウルトラ006」

会期:

オクトーバー・サイド 2013年10月26日(土)~10月29日(火)11:00~20:00 【山中出展期間】

ノヴェンバー・サイド 2013年11月1日(金)~11月4日(月・祝)11:00~20:00

会場:スパイラルガーデン(スパイラル1F)

入場料:無料

主催・企画制作:システム:ウルトラ

(スパイラル/株式会社ワコールアートセンター、株式会社レントゲンヴェルケ)

お問い合わせ先:スパイラル TEL: 03-3498-1171(代)

URL:

http://systemultra.com

http://www.spiral.co.jp/e_schedule/detail_800.html

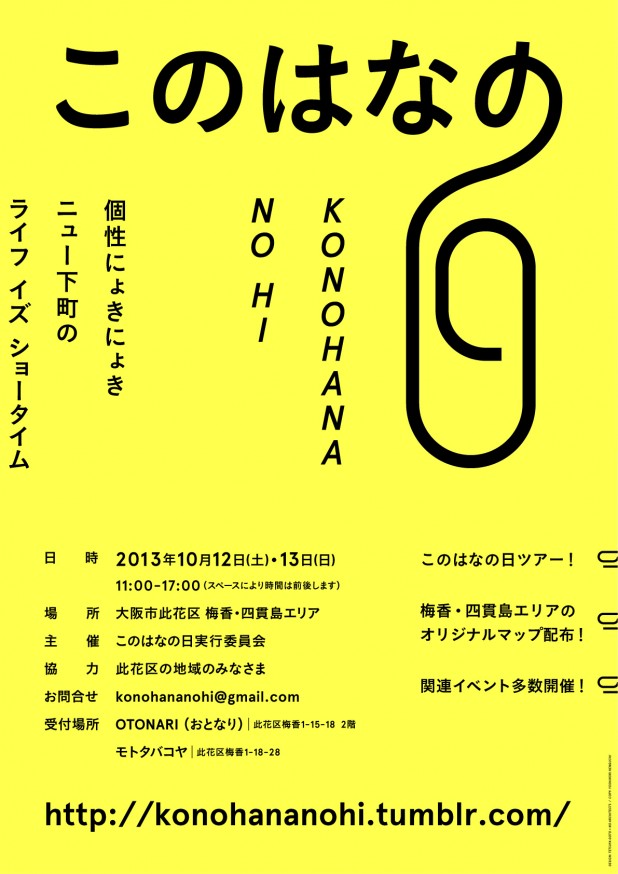

2013-10-05「このはなの日 2013」開催 10月12日(土)~13日(日)

さて、来週の週末は、ttk周辺の此花区梅香・四貫島エリアにて「このはなの日 2013」が催されます。

改めまして「このはなの日」の解説ですが、昨年までは「見っけ!このはな」というイベントが秋に開催されていました。今年からは実行委員会組織を立ち上げ、昨年までの「見っけ」のテーマを改めて見直すかたちとなりまして、「このはなの日」というイベント名の下で開催する運びとなりました。ttk山中も実行委員会メンバーに加わっております。

「このはなの日」の特徴としましては、昨年と同様にギャラリー、アトリエ、ショップ、イベントスペースなど既存のアート系スペースがほぼ全てオープンし、それぞれが独自のイベントや企画を催します。比較的定期的にオープンしている此花のスペースはttkのほかに、梅香堂、OTONARIくらいでしたので、その他不定期にオープンしていたスペースや、通常は見られないアトリエなども一堂にご覧いただけます。これまで何度も此花に足を運んでくださっていた方々でも、初めて入るスペースがあるかもしれません。

今回の目玉の一つは、「このはなの日ツアー」と題した複数のツアーがあることです。この独特の下町の雰囲気を楽しんでいただくために、面白い切り口のツアーが計画されています。詳細は会期直前に、このはなの日HPなどでご案内できるかと思います。

そして、もう一つは、既存のアート系スペースだけでなく、このエリアのおもしろ下町スポットも数多く紹介したマップを配布します。基本的には1日で回って楽しめるくらいの広さですが、もっともっとこのエリアの深みにはまって、何度も足を運んでいただくための重要ツールです。

私たちの「このはなの日」の目的としては、私たちが活動しているこのまちを改めて見つめなおすことです。私たちのスペースを紹介するだけではなく、もっと私たちがやってくる前から暮らしている地元の人々やその街の雰囲気を再認識すること。それらを、私たちのスペースに来られてイベントに参加される地元の方々、そして外から遊びに来られる方々と共に、その気付きを共有したいということが願いです。

最近の各地でされているちょっと背伸びしたようなアートイベントとは違って、自分たちの身の丈にあったシンプルで自然なイベントにしていきますので、お越しになられる方もご近所のお祭りに行くようなお気軽な感覚でお楽しみいただければと思います。

ttkでは先般ご案内の通り、現在開催中の加賀城展が継続してご覧いただくことができ、加賀城さんによるハンカチ染めのワークショップも同時に開催します。

https://thethree.net/news/823

ぜひ12日13日の連休は、みなさまお誘い合わせの上此花区梅香四貫島エリアにお越しくださいませ!

※ 「このはなの日」の詳細情報は、以下のサイトにてご入手ください。

HP http://

ツイッター https://twitter.com/

FBイベントページ https://www.facebook.com/

周辺スペースのマップ(ダウンロード) https://thethree.net/wp-content/uploads/2013/10/konohananohi2013_guidemap.jpg

2013-10-03KAMO 8th Meeting 【10/26(土)20:00〜】

2013年10月26日(土)20時〜23時(19時半開場)

会場:OTONARI(大阪市此花区梅香1−15−18 梅香堂のお隣)

トークゲスト:梅田唯史さん(beyer)、角谷慶さん(iTohen)

最近、自らの専門職を飛び越えて、イベント企画や文化普及やコ

今回お招きするbeyer(ばいえる)の梅田さんとiTohen(いとへん)の角

デザイナー以外の活動に関わってい

2013-10-03KAMOが、森美術館「六本木クロッシング2013」関連プログラム内で紹介されています。

現在、森美術館で開催中の「六本木クロッシング2013」の関連プログラム「ディスカーシブ・プラットホーム」にて、「活動の動機や目的に共感した、他にはない魅力ある活動を展開するグループ」29件の中に、私たちのKAMOが選出されました!

http://www.mori.art.museum/contents/roppongix2013/introduction/index.html

(ページの一番下の方に載っております)

この「ディスカーシブ・プラットホーム」での選出、ややわかりにくいかもしれませんが、全国各地で現代アートおよびその周辺について、独自性の強い議論や教育プログラムを継続しておこなっているというグループを、森美術館のプロジェクトチームが調査して、国内から選抜するというものでした。今後は当展のカタログにも名前が掲載される予定です。

始まってまだ1年にも満たないKAMOが、こんな表舞台で選出されたのは、これまでの7回のKAMOにご協力くださったゲストのみなさま、会場の準備などでお手伝いくださった此花のみなさま、そして毎回OTONARIが満席になるほど各地から集まってくださった参加者のみなさまのおかげです。心より御礼申し上げます。

これからも、みなさまのご期待に沿った、意義のある話題と議論と交流を提供していきたいと思います。今後のKAMOもご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします!

2013-09-25「SLASH/09 回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を」東京巡回展開催

ttkにて6月7月に開催いたしました「SLASH/09 回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を」が、東京にて巡回開催いたします。

ttkの展示を、新作も交えて再構成する内容となっております。ttkでの展示をお見逃しになられた方は、ぜひこの機会にご高覧くださいませ。

会期:2013年10月2日(水)ー10月10日(木)12:

オープニングレセプション:10月2日(水)18:00

会場:実家JIKKA

101-0021 東京都千代田区外神田3-6-14 深野ビル1F

https://www.facebook.com/

デザインワーク:CRAFTIVE

企画:KAYOKOYUKI http://www.kayokoyuki.com/ja/

2013-09-15「ヴァリアブル・コスモス」はじまりました!

異常なくらいに暑かった今年の夏もようやく一段落して、ttkの秋の展覧会が先週からスタートいたしました。

Facebookなどではちょっと別の話題でも盛り上がったりしておりましたが(笑)、加賀城さんの2年ぶりになる個展は開催前から注目度も高く、会期がスタートしてからもお越しいただいた方々からの評判の高さが、色んなところから回りまわって帰ってきております。

さて、今回の加賀城展の見どころを、できるだけネタばれにならないように、少しご紹介いたします。

ここ数年は現代美術へのアプローチを強めて、染色という工芸としての技法で作り出す「絵画性」の提示に重点を置いてきた加賀城さんですが、今回は原点回帰というべき「染色および工芸」そのものが持つアイデンティティについて、展示全体で丁寧に語ろうとしているように思います。

更に、染色としてのカテゴリーの存在をしっかりと作品を通じて表しつつ、現在の現代美術の領域で主題とされている複数の要素とも共通点や対比も、各所で提示されています。当展のテーマ通りに、「美術」と「工芸」を行き来することにおける問題定義が、とても冷静になされている印象の展示となっております。それを読み解くには、やはり「ミクロ・マクロ」双方の視点が必要です。個々の作品から見えるもの、インスタレーションとして相対的に見えるもの。また、日中の見え方と夕方の見え方でも、一つの作品が全く違う様相を見せてくれます。

この加賀城展は、とてもたくさんの要素が乱立していて、一見まとまりがないようにも感じることもあるかもしれません。しかし、きちんと一つ一つの作品を見ていただきながら、工芸や美術についての思いをめぐらせてください。そうすると、染色としてのアイデンティティにも、全体の計算された展示構成にも、一貫した「ヴァリアブル(可変的)」な「コスモス(宇宙/秩序)」が、必ず見えてくるはずです。

もちろん、今回の加賀城展も会期は1ヵ月半ございます。ぜひ何度もお越しいただいて、加賀城さんの「ヴァリアブル・コスモス」の真髄の奥深くへと入り込んでいただきたく思います。

2013-09-13「このはなの日 2013」、加賀城健ワークショップ開催 10月12日(土)~13日(日)

10月12日(土)と13日(日)の2日間、「このはなの日2013」が、ttkがある大阪市此花区梅香・四貫島エリアにて開催されます。

当イベントは、梅香・四貫島エリアで暮らす地元の人と、新しくこのエリアに訪れる人たちが自然に触れ合うことを目的に、当エリアの独特な個性をあらゆる角度から体感できる各種ツアーや、アトリエやギャラリー、お店も含めた様々なスペースを公開・紹介し、それぞれで自主的に多くの関連イベントが催されます。

http://konohananohi.tumblr.com/

ttkでは、個展を開催中の加賀城さんによるワークショップを、この2日間にttk左隣の合同ビル前のスペースにて開催いたします。

「このはなの日」のロゴがプリントされたハンカチに、ユニークな絞り染めの方法から一つを選んで参加者自らで染めてもらい、自分だけのオリジナルハンカチを持ち帰ることのできるワークショップです。子どもも大人も簡単に楽しめますので、ぜひお気軽にご参加ください!

加賀城 健 ワークショップ 「このはなの日」 カラフルハンカチをつくろう!!

□ 開催日時:10 月12 日( 土)、13 日(日) 13 時~ 17 時(※ 荒天時中止)

□ 会場:合同ビル玄関前広場(the three konohana の左隣)

□ 定員:1 日50 名まで(予約不要、定員になり次第終了)

□ 参加費用:ハンカチ1 枚 500 円(当日お持ち帰りいただけます)

■ 協賛:株式会社 田中直染料店