レビュー

2014-03-08『続・まよわないために -continuation of ”not to stray”- 』 text: 野口 卓海

いまさら「世代感覚」について語るという徒労さや気恥ずかしさを充分に理解したうえで、それでもなお私は自分の同世代(*1)について一度考える必要を感じていた。それは作品の表面的な部分に散見される具体的な傾向や、コンセプト及びステイトメントで頻繁に用いられるキーワードの検索結果ではなく、むしろそういった安直なる捉え方をしばしばされてきた同世代への、皮膚感覚を伴った(自己)言及のような接近を試みたかったのだ。

この世代の大きな特徴としてやはりまず触れなければならないのは、情報を司る媒体の非常に大きな変遷をおよそ思春期に経験しているという点である。情報技術の革新にまつわる様々な変化を、私たちはその身をもって目撃・経験したという事だ。勿論、その変化は上の世代にも大きく関係していたが、それは仕事や社会生活への影響が割合として色濃く、1995年前後に小学生~高校生であった私たちが体感していた「まさに(身体的にさえ)浸透していくような」、無意識的で受動的な移り変わりではなかっただろう。気がつけば、あたり前のように受け入れていた、世界の様相の変化。新聞やテレビだけが担っていた報道が最早一方向ではなくなり、通信技術の発達は距離や時間の感じ方・意味合いを極端に変えた。また、未だに増え続ける巨大なデータベースの出現は、本来不可視でありながら自明の権威を持っていると思われていた様々な価値基準を並列化し、そしてそれらへのアクセスを瞬時に行えるようになった。崇高な絵画と下世話なポルノが、なんら価値の差異なく.jpgという同一の拡張子をまとってディスプレイに浮かび上がり、センセーショナルな報道写真の後に見知らぬ誰かのプライベートなスナップを覗き見るという経験さえ、私たちにはごく日常的な行為となってしまった(*2)。これまでは誰かが編集を加え、一定の視座に則って整理していた情報を、自らが思うまま整列(ソート)する事が私たちにとって当然の習慣となった(*3)。影響の深度は違えど私たちが凡そ同じ時期に通過してきた、情報や価値に巻き起こった地殻変動は、例えば「パラダイムシフト」や「物語の終焉」と名づけられてきただろう。しかし、その”名づける”という行為自体は、常に外部からしか行われえない(*4)。上記のような状況を身をもって体感し、その上であたかも呼吸するかのように適応していった(適応せざるを得なかった)のは、他ならない私たちの世代なのだ。そして、身の回りを擦過した加速度的な変化は、この世代だけが経験した特有の通過儀礼であったと言えるだろう(*5)。

では、その共通して経験した通過儀礼は、どのような形で現在に影響しているのだろうか。同世代の大きな特徴としてまず私が指摘したいのは、現代美術が抱えていた「新しさ」という病からの開放である。上述の通り、情報がことごとく並列化していく状況に慣らされた私たちは、最早「新しさ」に対して不感症になっていると言えるだろう。情報をソートする基準のひとつとして未だに機能しているが、それは絶対的で権威を持った指標ではなくなった(*6)。また、「メインストリーム」や「サブカルチャー」といった住み分けも、この世代にはほとんど意識されなくなっている。上述した大きな変化の只中に身を浸すようにして中高生を過ごした私たちは、趣味や感性に影響を及ぼした媒体が単一ではなかった為、それまでに比べ画一的な流行も起こらなかったからだろう。音楽を例に挙げると、J-POP・アイドル・ヴィジュアル系・メロコア・HIP HOP・テクノ・ロック・クラシック・フォーク・・・と、時代・ジャンル問わず何を聴いていてもおかしくはなかった。そういった「メイン」や「サブ」という安易な境界も、私たちの世代ではほとんど意識される類のものではなくなっているのだ。そして、それは「カウンター」すべき共通の敵すら存在しなくなった事を意味する。

そういった幾つかの特徴からは、あたかも各個人の価値基準や趣味判断を確固と自立している世代のように読み取れるかもしれないが、残念ながら実態は全くそんなことはない。今回の企図でも触れたとおり、むしろ表現という地平では、大いなる目的地が失われてしまっているため、常に各々が戸惑い不安に満たされている。今回の「まよわないために -not to stray-」で取り上げた四組五名の作家が、染織・絵画・彫刻・音楽と全く違う分野でありながら、それぞれの技法と素材に対して着実な積み重ねとまなざしを共通して持っていたのは、そういった出自への意識自体が戸惑いや不安に対抗する有効な手段であるからだ(*7)。先ほど触れた「新しさ」だけを追い求めない世代感覚も、恐らくこの態度への理由のひとつであるだろう。また、そのような着実な表出を「モダニズムへの回帰」という言葉で指摘しうるかもしれないが、しかし上述の「並列化された情報へ瞬時にアクセスし、それらを自らがソートする」という我々に最も馴染んだ物事との距離感から鑑みると、これは「回帰」と呼べる姿勢ではないだろう。偶然目にした古い映画がちょっと面白くて見ている、ぐらいの感覚かもしれない。むしろ重要なのは、技術(テクネー)の集積に対し彼らは素直に肯定的で、技術を心強いパートナーと認識している所だ。それは美術史の中で激しくゆれ動いていた、「技術への敬虔な信仰・信奉」と「技術への極端な嫌悪・排除」という双方から距離をとった場所で、対等に技術と戯れているということだ。表現の地平から全員が目指すべき大いなる目的地が失われ、ほとんど荒野のようになっているからこそ、無邪気に技術と遊ぶことが許されているのかもしれない(*8)。この共通した態度も、今回発見した同世代の特徴として付け加えるべきだろう。

それぞれの命綱を握り締めながら、単一の目的地もなく歩きまわる同世代が生み出しているシーンを、最早文脈化することは不可能なのだろうか?私はむしろ、そういった状況でこそ起こりうる思いがけないリンクや飛躍、つまり作家同士の足跡がふっと重なったり方向性が近寄ったりする瞬間にこそ、俯瞰的な立場からの言葉や企画による介入が必要だと感じている。会期半ばに開催したトークの終盤でも少し触れたが、私たちの世代がさらされ続けている現状と、その只中で絶えず流動している作家達のネットワーク自体の保存を目的とし、相関図ほどドライでもなく図鑑ほどマクロでもない、ある種蠢動する地図のような代物を私は作りたいと思っている。個人・シーン問わず私達の世代と地域が抱えている熱量や生々しさを、そのまま採集しておきしたいという私の欲求は、一方向かつ画一的な文脈化への抵抗でもある。本来は、烙印にも似た他者による”命名”へ対抗するような、一人称複数形の自己紹介が必要かもしれないが、恐らくその話法を私たちはまだ知らない。表現の荒野あるいは迷宮でまよわないためには、時折後ろを振り返り自らの足跡を確認するような態度が必要だったが、この次は恐らく前方へ発声するような振る舞いが求められるのではないか。もしかすると、私たちはまだ本当の意味でお互いが出会っていない可能性さえあるのだから。

2014年3月8日 野口 卓海

———-

*1:本テキスト中で私が”同世代”と認識しているのは、年代による区別ではなく1978~1988(1983±5)年生まれである。

*2:そういったテクノロジーの進化による従来の価値基準の瓦解は、リキテンスタインの”積みわら”等に代表されるように、20世紀半ばのポップアーティスト達が盛んに作品の主題としたものだ。しかし、印刷技術の発展に伴った当時の変化よりも、情報技術による世界の並列化は、物理的な質量を一切伴わない点において、より広範かつ強烈だ。

*3:その習慣の発展は、自己の住み心地だけを重視した属性で充満するタイムライン(TL)の生成を促している。タイムラインという構造・インターフェイスは、あたかも共通の現在形を過ごしているかのような幻想を私たちに抱かせるが、同一のタイムラインなどはほとんど存在せずに、膨大なTLが少しずつズレて積層しているだけに過ぎない。それは、内外や受動・公私といった本来社会的には二分されていた事柄を、非常にあいまいにし見えづらくする性質も持っている。

*4:俯瞰の立場にいる他者(しばしばそれは年長者であり、部外者である)により私たちに与えられた”名”の例として、「酒鬼薔薇世代」「キレる17歳」「ゆとり世代」「プレッシャー世代」などが挙げられる。

*5:そういった情報技術が、「まだなかった」でも「すでにあった」でもなく、グラデーション的に変化していったという点において、もう二度とない特有の共通した経験を私たちは通過している。

*6:私たちが情報や事柄をソートする基準は、常に複数存在する。表現の主題やコンセプトの焦点を、作品ごと・シリーズごとのみなら、同一作品の内部でさえ目まぐるしく変化させる作家が増えていることも、その影響かもしれない。

*7:このような落ち着いた態度は、私たちの世代がバブルだけでなく所謂アートバブルもそれ程経験していないことも理由のひとつかもしれない。

*8:こういった技術との関係性は、RPGのレベル上げに近いのかもしれない。それも、共通のラスボスや確かなシナリオを持っているタイプのゲームではなく、多人数参加のオンラインゲームのようなイメージだ。翻って、村上隆の個展タイトル「召喚するかドアを開けるか回復するか全滅するか」(2001年 / 東京都現代美術館)からは、シナリオが明確なRPGへの暗喩が強く感じられる。村上の世代にとっては、大いなる目的地も、そこへたどり着く攻略法も、非常に困難であったとしても確かに存在していたのかもしれない。

2014-03-06「まよわないために -not to stray-」 展示記録

撮影日:2014年2月25日 撮影:長谷川 朋也

2014-03-06「まよわないために」展に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介

「まよわないために -not to stray-」展につきまして、各所にてプレビュー・レビューをご掲載いただきました。

主だったご掲載記事を以下にまとめてご紹介させていただきます。当展をご紹介くださったみなさまに、心より御礼申し上げます。

・「よしもと芸人 おかけんたブログ」(レビュー/2月7日)

http://nicevoice.laff.jp/blog/2014/02/post-efc4.html

・『美術手帖 3月号』 ARTNAVI(プレビュー/2月17日)

・ブログ「プラダーウィリー症候群(Prader-Willi Syndrome)の情報のメモ」(レビュー/3月7日)

http://d.hatena.ne.jp/prader-willi/20140307/art

2014-02-01『まよわないために』 text: 野口 卓海

「まよわないために」展初日から、会場にて配布しておりました当展ディレクター野口さんのテキストを公開いたします。ぜひご一読くださいませ。

こちらから内容を追補されたテキストが、あらためて当展会期の後半に発表される予定です。続編もぜひご期待ください。

※ PDF版はこちらからダウンロードしてください >>>>>

* * *

表現の地平が、もう既に荒野と成り果てていること。そして、その地平から大文字の目的地が失われていること。そういった絶望的な状況においてなお、現代美術の文脈の中で表現活動を続けている自分と同世代の作家達を眺めていた私は、彼らがその荒野をどのようにサヴァイブするのか、その方法にこそ興味があった。そして、作品や作家個人に付随する幾つもの「主題(あるいは”主題めいたもの”)」における相似・相違ではなく、その「方法」や「態度」にこそ私たちの世代が語りうる範囲が唯一残されているのではないか―。凡そそのような自分の仮説が実質的な空間の中で展開されたときに、どのような効果を発揮するのか確かめてみたい、という個人的な欲求をスタート地点としてこの展覧会の企画を行った。つまりはこの企画自体が、私にとっての「まよわないため」の一方法だったのかもしれない。

本展覧会の参加作家四組五名と企画者である私は、全員が1983年~1986年生まれである。この世代が思春期までに経験した幾つかの社会的動向として、湾岸戦争・阪神大震災・オウムの地下鉄サリン事件・同年代による幾つかの大きな少年犯罪が挙げられるだろうか。それらのニュースのほとんどを、子供だった私たちはテレビで目撃していた。因果関係や(一定の)事実を元に書き起こされた文章からではなく、インパクトを重視した、時に脈絡すらない短い映像の断片による共通した記憶。また、恐らく非常に重要な共通の体験として、PC・インターネット・携帯電話との距離感の変遷もあるだろう。私たちの世代は、それらがまだ全く普及していなかった生活も確かに体験したが、最も多感な中学生・高校生の時分にそれらが急速に(身体的にも)浸透していくさまを目撃・体感し、そしてそれらを「さも当然のこと」のように受け入れた唯一の世代だろう。世界がデジタルへと複製されていく過程も実感を伴って共有していたし、世界の上っ面に複製されたそのもう一つの「世界」が、急激な過度の圧縮でべこべことへこみ、ゆがみと自己修復を繰り返し絶えず蠢動している事も理解している。先に挙げた幾つかの社会的動向は、一方通行かつ単一のメディアから与えられた受動的で非常に強い影響という共通体験だったが、次に体験したテクノロジーの進化が「世界」の信憑性自体を個々人に問い直しはじめたわけだ。もしかすると、私たちはスキゾ化(分裂化)※1を強いられた初めての世代かもしれない。そして、それさえも呼吸するように「さも当然のこと」と受け入れたのだと思う。

表現の地平では、恐らくそういった社会情勢より前に荒野化が進み、集団で目指すべきような大いなる目的地は失われていた。美醜・善悪に代表されるような二項対立の大きな物語が次々と終わりを告げ、その後に訪れた再生産・再消費の延々たる反復のはじまりが80年代前半。マイク・ビドロに代表されるようなシミュレーショニズムも、最早90年代には古臭くなっていたはずだ。過去の偉大な「主題」たちの墓を暴いてまで手にした動向さえ、その加速度的に短くなる消費期限から逃れられず古くなってしまう現実。本テキストの焦点となる、今回私が取り上げた80年代生れの作家たちは、そういった美術史的な現実を思い知る中で、新旧といった常に二律背反する事柄・問題の重要度を無意識に引き下げているのかもしれない。これまでの現代美術の文脈では、常に「YES/NO」を突きつけられてきたような幾つもの主題※2に対して、常に一貫した答えを作品の中で用意しているわけではない。むしろ、それぞれの作品や活動の中で扱われる主題は変化し、時には一つの作品の中でさえ局所的に主題の焦点が動いている。

では次に、それらの具体的な発露の指摘を中心とし、各作家への簡単な接近を試みる。結束バンドによる立体作品が特徴的な國政聡志は、染織をその出自とし活動している美術作家である。國政の作品を簡略化して幾つかの要素に解体したならば、そこには確かに「染織」からの強い影響が見て取れるだろう。用いられる素材はしばしば染料で染められ、それらを規則的に反復させ形作っていく製作過程は、「織る」という行為の根源的な条件を私的に解釈した一つの結果だ。しかし、むしろ國政のスタイルは「染織」だけに留まらず、単純な素材や現象から物理的なエネルギーだけをそっと盗み出すような発想にこそ根幹が潜んでいる。ゆえに、今回のアクリル板を用いたインスタレーション「弧」のように、他の作品で扱っていた「染織」にまつわる幾つかの要素をオフにできるのだ。

今回唯一の平面作家である田中秀介の作品は、一見しただけでは「いわゆるオーソドックスな絵画」に分類されるかもしれない。しかし、画面の中で巻き起こっている幾つもの局所的な主題の変遷は、明らかに現代作家の振る舞いといえる。例えば、ある部分では物質的な表情をしている絵具が同一平面内で突如獲得する描画・リアリティ・イリュージョン、前景・後景・遠近法といった空間に対する態度※3、あるいは物語の有無―、そういった”絵画”という文脈が患ってきた多くの問題に対して、田中は個々の作品の中で取り上げる範囲を微妙に変化させながら、その一枚の絵に対する最良の対応を探している。一見しただけでは非常に重たい絵画のようでありながら、紐解いていくと少しコミカルな部分や一般化可能で共有しやすい言葉が次々と出てくる理由も、要所要所で表現の重心をずらし続けるような描き方の多様性が、豊かな軽やかさを生んでいるからに違いない。

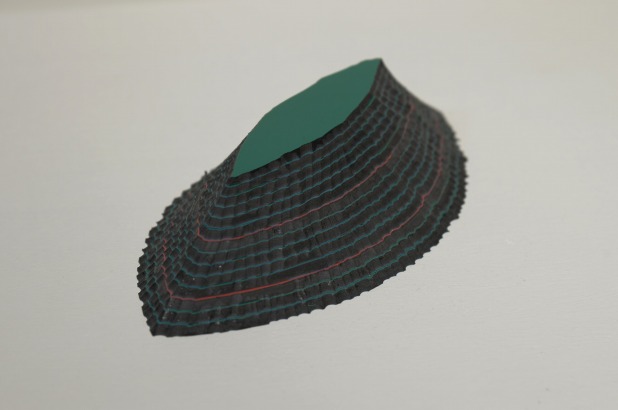

また、「個々の作品に対して最良の対応を探す」というスタイルは、乃村拓郎の製作過程からも感じられる。乃村は様々な素材や技法からもアプローチを試みるため、よりそのスタイルが明確に表出しているだろうか。また、出自である彫刻を制作の根幹としながら、デザインや工芸の持つ作法・テクスチャーからの着想を柔軟に取り入れることで、上記のような素材・技法からのアプローチとは別の道筋も獲得している。また、そういった工芸・建築の道筋から取り込まれてきたであろう、しばしばたち現れる日本的なるイメージは、具体的な引用と言うよりもむしろ深沢直人が提唱していた「スーパーノーマル※4」を想起させるだろう。また、作家の恣意的で直接的な加工の痕跡よりも、素材や技法から既に与えられている表情を重視する乃村の姿勢は、展示する空間とその場の光―つまり「光景」全体を借りるような展示方法にも通底しているだろう。

コンサートを主な発表の場としている三木祐子+金崎亮太は、サウンドインスタレーションとして今回展示している。ピアノと電子音楽、身体性・質感・歴史といった非常に多くの相違がある二つの音による調和と異化は、めまぐるしくその関係が変化していくのが特徴的だ。調性や響きの価値、また二つの音の主従関係、楽音と雑音のバランスといった大切な要素が、会話のようにそれぞれ立場を移動させながら楽曲は展開していく。また、狭い展示空間の中で立体音響を体感するため、音から想起される広がりと現実空間との隔たりが、普段は視覚偏重の世界にあって忘れがちな「聴覚」のもつ情報の確かな量感を再認識させる。それは、彼らが定期的なコンサート「根底の響きを探って」で抵触している私たちの根源的な身体感覚を刺激するだろう。また、金崎が「人間の声」を電子音の素材としている事も、こういった身体感覚への介入を可能にしている大きな理由のひとつとして挙げておく。

さて、ここまで個々の作家への具体的な接近を試みたが、彼ら四組はそれぞれに全く違う技法・メディアを採用しているにも関わらず、作品へと至る道程には幾つかのリンクが見て取れた。大きな単一の問題に対する「YES/NO」だけではなく、局所的な「ON/OFF」の総体によって作品が成り立ち、そしてその個々のスイッチは作品毎に(触れるか触れないかさえ)切り替え可能だということ。強いられたスキゾ化さえも、いつしか「当然のこと」になっていた私たちの世代が、目的地の失われた荒野ですら絶望せずに少しずつ歩み続けるための、それが唯一の方法なのかもしれない。そして、個々のスイッチのつらなりや模様こそが、ヘンゼルとグレーテルが必死で落としたパンくずであり、現代美術の迷宮でまよわないためのアリアドネの糸なのだ。表現の地平が果てしなく「どこへでも行ける」なんて言葉は、もう全く必要ではなくなった。むしろ、私たちはそれぞれに「どこから来たのか」を時折確認し、その足跡自体を唯一の命綱としなければならない。大いなる目的地が失われた今、次のわずかな一歩にさえ躊躇いや戸惑いが生じるが、少なくとも現在地までたどり着いた足跡からは、明確ではなくともおぼろげな方角ぐらいは読み取れるのだから。

2014年1月11日 野口 卓海

———-

※1:このスキゾ化を強いたITの急激な変遷が、スキゾ・キッズをパラノ化する為の装置として浅田彰が「パラノ・ドライブ」と揶揄した「資本主義社会」自体が招いた結果であることも非常に興味深い。パラノ・ドライブが我々にスキゾ化を強いる世界は、果たして安定した球形を保つことが可能なのか。

※2:例えば、「絵画は物語を描くべきか」「イリュージョンの是非」「盗用・流用」といった現代美術の内部的な問題から、戦争・政治・性・労働といった社会問題まで。

※3:近作では空間のゆがみに伴って、時間のゆがみも異時同図法的に描かれている。日本美術の絵巻、漫画のコマ割、アニメーション、恐らくそういった分野からの影響もあるだろう。

※4:「そのものが落ち着くべきふさわしい形」。深沢が提唱した「スーパーノーマル」は、主に現代の日用品を射程としている。

2014-01-27岡本 啓 展を振り返って

開廊1年目のttk最後の展覧会となりました岡本啓展「Visible≡Invisible」、当展の枠組みであるGallerist’s Eyeシリーズは、作家の本来の表現とは別の切り口にて、作家の新たな展開や可能性を引き出すという趣旨を位置づけていました。岡本さんの主たる表現であるカラーのフォトグラムにも共通し、これまであまり表立って現れることの少なかった彼のバックグラウンドや細かなコンセプトを見せていくこと が、当展の主たる目的でした。

個々の作品の内容や配置、全体の流れはほぼ全て岡本さんによる提示ですが、先述の目的を実現するために、いくつかの条件を岡本さんに企画の段階で提案しました。彼のフォトグラム作品のハイライトでもある鮮やかな色彩を排除すること。彼の本来の作品の着想にある具体的なイメージを示唆させる内容とすること。(フォトグラム作品には比較的抽象的なフォルムが多いですが、彼の造形の原点には、感覚的なものよりも実体験を伴う具体的なイメージが中心であるためです。)そして、昨年のHANARARTの旧川本邸の展示でも実証された、彼の空間構成力を展示全体にて実現させること。これらを、当展のタイトルの通り「見えるもの(Visible)」と「見えないもの(Invisible)」の関係性を、全ての作品および展示に関連付けていく内容となりました。

当展をご覧になられた方はご存知だと思いますが、展示内で岡本さんが提示した内容は、容易にアクセスできない仕組みになっていました。作品群を前に、私や岡本さんの口頭による説明があって、全容が明らかになるものとなりました。 その状況については、一般的な展示であれば賛否両論があってしかるべきだと思います。しかし、本来の岡本さんのカラーフォトグラムの作品が、鮮やかな色彩によって鑑賞者の感性に強く働きかけるものであることに対して、当展の作品および展示は鑑賞者の思考や想像や理論的構築を積極的に喚起させていく対照的な構図になったことで、作家への新たなアプローチを提示するGallerist’s Eyeシリーズのコンセプトとも合致したものであったと認識しています。

本来提示する「見える」概念を提示する「写真」に対して、むしろ「写真のような写真」であるフォトグラムを扱う岡本さん自身は、当初から「見えない」概念に表現の重きを置いています。その意識を強調したため、当展の作品の多くは、表面上では制作過程や素材が非常に判別 しにくい作りになりました。それは自らの技術を誇張するためではなく、彼の表現の根底にある人間の視覚の曖昧さ・不確かさを訴えるものであり、その部分を鑑賞者により一層意識させるためには、種明かしとしての言葉・論理が必要であったと言えるでしょう。

岡本さんが当展で提示したコンセプトは、表面的・視覚的なものの背後・正反対の位置にある概念への意識、「二次創作」としての構築。そして、彼の具体的な着想イメージの代表的なものとして、「風景」という概念が提示されました。これらは個々の作品の中でただ別々に提示されたのではなく、複数の作品群によって連結され、かつ他の細かなコンセプトによるス トーリーの補完も加わって、一人の作家が作り出す一つの明確なストーリーとしての展示に仕上がりました。

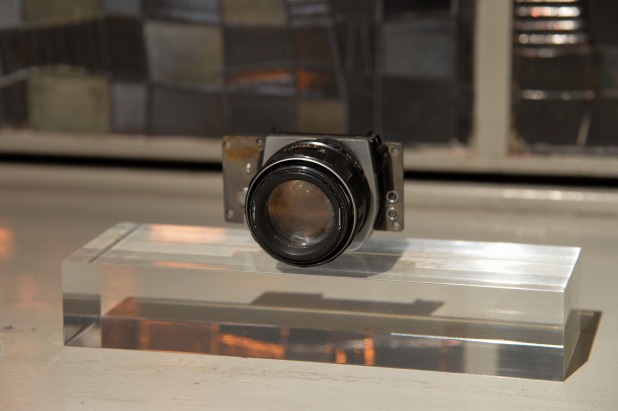

個々の作品の細かな解説はここでは省略しますが、まず、2枚組の2種類で構成された《enlargement》は、過去に岡本さん自身が撮影した35ミリフィルムのごく小さな一部分を素材にした写真作品です。同一のフィルムから同じ範囲を取り込む際と最終的な印画紙への出力を、それぞれアナログとデジタルの互い違いで提示しました。岡本さんは、自らのフォトグラム作品について「写真の“ような”」という表現をよく使います。写真という技術が、一般的に私たちの視覚と記憶を補完する役割とするならば、彼が本来用いるフォトグラムという表現は、フィルムを介さない点で人間の視覚とは全く異なるものです。しかし、人間の視覚を切りとったものの象徴であるフィルムに、いわゆる人工的な現代の技術としてのデジタルとアナログの両義性を加えることによって、「見えない」という概念を私たちに提示するものでした。つまり、彼のフォトグラム作品は表層的であることを示しつつ、写真のフォーマットでありながら視覚の実態が伴わないという事実を表す、写真という技術に横たわる表裏一体性を浮かび上がらせることが、この《enlargement》の提示でした。

もう一つの当展での象徴的な作品群《彫刻》シリーズには、平面作品を中心に制作する岡本さんが、彫刻を制作するといういつもと違う制作行為を通じて、本来の表現の中にある一貫した思想を浮かび上がらせたものでした。一から彫り出したように見えるミニチュアの人物と動物の彫刻作品は、彼がフォトグラムでも使うような 「彫刻“的”」表現として、既製品のフィギュアの表面を薄く削り取っただけのものでした。中でも彼が強く主張したものは、「二次創作」の概念でした。彼の本来の表現であるフォトグラムの位置づけが、そもそも写真というすでに人間の手によって確立されたシステムかつフォーマットであり、そこからアレンジを加えたものがフォ トグラムであるという解釈において「二次創作」であるということです。真っ白なキャンバスに描いたり、自然の素材そのものからフォルムを彫り出したりするのではなく、すでに人間の手が一定のレベルで入っているものを加工することに、彼にとって思考や手作業としての造形をする上でのフィット感があるという主張です。

そして、今回の全ての作品群に、岡本さんの表現の着想となる具体的なイメージが共通して存在していました。岡本さんの幼少期からの日常にあった「風景」というものに、彼は常々自らの表現のルーツを直接的に重ね合わせていました。《enlargement》は使用された画像が地元の服部緑地で撮影されたものであり、《彫刻》シリーズの集合体としての《机上の空論》は、俯瞰視すると風景になりうるものであり、ホワイトキューブの窓際に設置したレンズとフィルムの作品と和室の一眼レフカメラのボディーと三脚による2つの《photographic memory》は、それぞれレンズ付近から向こう側に写る展示空間の「風景」を、鑑賞者が視認することができるものでした。

岡本さんが子供の頃に慣れ親しんだ大阪・吹田の千里地区は、ご存知の通り「千里ニュータウン」という人工的に作られた街です。建物はもちろんのこと、周辺にふんだんにある自然も街路樹や新たに造成された芝生など人の手があらゆるかたちで加わって形成された、いわば「二次創作」的な街です。あらゆるものに明確な意味や価値が存在して一見息苦しさを覚えることもあるかと思いますが、岡本さんにとってはそれこそが自らの心身共に馴染む感覚なのです。

私自身の「良い作家」の基準の一つに、「その作家がその作品を作ることに必然性があるか」という基準があります。その作家が幼少期から今に至るまでにどのようなものに触れ、どのような価値観を育んできたか。作家の常々の考え方の延長線上に、きちんと作品表現の軸が存在しているか。現代の美術では、マーケットや多様な立場でアートに関わる他者の思惑に引っ張られることにより、自分自身を偽るかのような虚飾ともいえる表現が生まれがちです。岡本さんの作家としての姿勢には、自らが美術の現場で活動することの理由を自己反省することが常に基本にあり、まさにこの「必然性」が彼の作家活動における最も中心の柱であることが当展でも証明されました。岡本さんの本来のフォトグラム作品は、特に表層的なイメージが強いだけに誤解を招くことも多かったですが、彼のフォトグラムでの造形の原点も身近な風景にあり、その首尾一貫性が作家としての信頼感にもつながっていると考えます。いわゆる時代性を隠喩として現すべきいまの現代美術の使命にも合致している表現を、岡本さんは以前から実践しており、当展は彼の自己反省の原点となって、ここで提示された表現のバリエーションは必ずや今後の彼の表現の新たな展開や深化へと向かっていくことでしょう。

2014-01-16岡本 啓 展「Visible ≡ Invisible」 展示記録

撮影日:2013年12月19日 撮影:長谷川 朋也

2013-12-27岡本 啓 展に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介

岡本 啓 展「Visible≡Invisible」につきまして、各所にてプレビュー・レビューをご掲載いただきました。

主だったご掲載記事を以下にまとめてご紹介させていただきます。当展をご紹介くださったみなさまに、心より御礼申し上げます。

・『美術手帖 12月号』 ARTNAVI(プレビュー/11月17日)

・「よしもと芸人 おかけんたブログ」(レビュー/11月29日)

http://nicevoice.laff.jp/blog/2013/11/post-3c1a.html

・『ホッと!HANSHIN 12月号』 「駅前探訪」千鳥橋駅編(プレビュー/12月1日)

http://www.hanshin.co.jp/area/ekimaetanbou/index.html

・Lmaga.jp「小吹隆文のアート男塾-12月の10本ノック」(レビュー/12月4日)

http://lmaga.jp/article.php?id=2571

・ブログ「アートのある暮らし allier style」(レビュー/12月11日)

http://allierstyle.blog.fc2.com/blog-entry-178.html

・毎日新聞 関西版夕刊 文化面(レビュー/12月18日)

・ブログ「プラダーウィリー症候群(Prader-Willi Syndrome)の情報のメモ」(レビュー/12月26日)

http://d.hatena.ne.jp/prader-willi/20131226/art

2013-12-12加賀城 健 展を振り返って

ttkでは3つ目の展覧会となりました、加賀城 健 展「ヴァリアブル・コスモス|Variable Cosmos」。たくさんの要素がふんだんに盛り込まれた展示となりました。そんな中で加賀城さんが訴えたことは、複雑に入り組んだ作品と空間構成による網の中に理路整然と編み込まれていました。加賀城さん自身にとりましても、今回の個展がこれまでの作家活動において大きな転換点となったことは明らかです。当展では特筆したいポイントが数多くありましたが、加賀城さんの表現を語る上で決して無視できない、「現代の工芸と美術の関係性」と「空間との向き合い方」、以上2つのポイントにあえて絞って言及していきたいと思います。

まず、今回の趣旨文で強調しておりました、現代の工芸と美術の関係について。近年、工芸の領域が現代美術の領域に積極的に参入している状況において、多くの例が美術のフォーマットに沿った作品を作ることによって、その領域横断を正当化している状況は明らかです。加賀城さん自身も、ここ数年は絵画のレイヤー(重層)をテーマとした発表を続けていました。しかし、今回の加賀城さんの出品作品には、過去にはほとんど例のなかった実用性を加味したものが現れました。浴衣の反物、屏風、そしてカーテン。本来であれば、工芸の典型である実用性を示すことは、美術作品の位置づけと対極にありますが、加賀城さんは「工芸/染色」そのものをコンセプトとし、それから浮かび上がってくる要素を取り上げることで、造形や表現における思想を現代美術との比較を通じて提示するという手法へと展開しました。

染色のフォーマットを分かりやすく見ると、染料と布の2つの素材の接触によって生じる反応現象と捉えることができます。しかし、染色の技法には、型染、ろう染、絞り染など、多種多様な技法があります。また布についても、同じ綿布であっても布の織り方や厚さによって、バリエーションは同じく多様です。これら両者の組み合わせによって、染色そのものの表現の広がりは無限にあるのです。今回の出品作品は、染色の領域の深さを提示するためにテクニックの組み合わせを絞らずに、あえて技法と素材の組み合わせを多数提示する内容としました。加賀城さんが初めて作品に使用した染色技法も見られました。さらに、ここ数年の作品の傾向であった、バインダーなどを使って分かりやすく布上にレイヤーを生み出す表現ではなく、染料や顔料を布に原則的に染みこませることで正当な平面性を実現する作品によって、より染色らしさを前面に押し出した内容となりました。

2つ目のポイントは、加賀城さんの空間への向き合い方です。美術のカテゴリーではインスタレーションという言葉がふさわしいですが、空間と作品の関係性を多角的により深く表現できたのが、今回の展示だったと思います。

まず、染色と空間の関係性について。二次元が前提となる染色の素材を用いて、三次元性を鑑賞者に提示するために加賀城さんが強調したのは、布の質感と可変性です。ホワイトキューブの展示で象徴的だったのは、2面の壁を横断した浴衣の反物《Line》と、空間の中央に配置した屏風型の作品《たとえば千年の森の王子》の2作品の対比です。

これら染色した大きな布をピンで壁打ちするスタイルは、加賀城さんにとってはスタンダードな展示方法ですが、壁打ちの方法だけでも相反した意味がありました。仕立てられて実用性を持った時には、体にやわらかく触れることになるはずの浴衣の反物《Line》は、一定のテンションとリズムを布に与えて壁面に張られました。従来はやわらかい印象を与えるはずの反物で、ここでは対極の硬質なイメージを提示しました。一方で、屏風型の《たとえば千年の森の王子》は、テンションをかけずに木枠に打ち付けることで、人が近くを通るとさざなみのように表面が動く現象を意識的に作り出しました。さらには、表裏に違う染め方をした布を張りつけて、両方向から奥側の布の模様が透ける現象も提示しました。つまり、布の質感を通じて鑑賞者に布のフレキシブルな特性を感じさせることで、鑑賞者に三次元の感覚を与えることになるのです。ただし、このホワイトキューブではあくまでも想像の中での三次元に気がつくという仕組みです。

二次元と三次元の行き来が、より明確な体験を伴って実感を得られるものになったのが、和室の壁面4面を全て染色したカーテンで囲った《コスモス》でした。

鑑賞者は、和室内に入って色鮮やかなカーテンの中に囲まれて、染色に包まれるような体験を得ます。さらに、奥のベランダから入り込む風がカーテンの裾を不規則に揺らし、カーテン地の薄さによって外光を透過し、カーテン奥にある窓や扉が透けて見えることで、いわば二次元の布が三次元的な周囲の環境を包含していることに気が付くのです。物理的に染色は二次元ですが、実用的には人の手や体に触れることが前提とされているものであり、その触感を想像することによって三次元へ意識が移行していきます。染色には素材の可変性という特性に加えて、人間の視覚と触覚の接触によって他の素材技法よりも容易に次元を横断できることが、染色ならではの特性だと言えるでしょう。ここに、現代美術の領域でも論じるべきテーマが横たわっています。

また、もう一つ加賀城さんの空間への意識的な関与として、これは彼の「インスタレーション」における哲学の典型である、いかに展示する環境を分析してそれを受け止めるかという点が、全ての展示で一貫していたテーマであったともいえます。

ttkに展示空間はホワイトキューブの大きな窓と、南向きの和室、ともに自然光が容易に空間に入りこむ環境です。つまりは、時間の移り変わりによって、空間内の明るさが大きく変化するttkの展示空間の特徴を読み取り、昼夜で作品の表情を変え、それぞれに意味と世界観を与える内容にしました。前述の和室の《コスモス》でも、南向きの日差しによって布が透けて空間の広がりを提示する日中とは対照的に、夕方から夜になると日光による透過が無くなり、布本来の色が強調されることで、ますます布に囲まれるような感覚を得ます。

もう一つの自然光を活かした作品が、ホワイトキューブの大きな窓の模様部分に擦り込んだグリッター(ラメ)入りの糊によるインスタレーション《情緒》でした。昼間は、窓の模様そのものが強調されて、糊のレンズ効果で少し外の風景の色が浮かび上がる状況を生み出し、夜になるとグリッターが内と外の明度の差によって全体的に光を放つという対照的な世界を作り出しました。

これらの表現の元となっているのは、やはり染色の特性をしっかりと把握していること、加えて展示空間に隠されている物質的および時間的要素への配慮によるものです。美術という概念、展示という行為を通じて、非日常的な世界を作り出すという使命もありつつ、日常にありふれたものへの気付きから得られる想定外の発見も、共に現代美術がいまの私たちの社会や暮らしに与える一つの大きな役割だということだと思います。そのことを加賀城さんは強く意識して、自らの表現と作品でもって空間に立ち向かった痕跡が、この「ヴァリアブル・コスモス」であったのではないでしょうか。

最後に、加賀城さんの本質にあるものは、やはり「工芸/染色」という枠組みです。もちろんその枠組みの中でしか成立しないものや、枠組みを無視したただ奇抜なものを提示するだけでは、表現としての強度は生まれ出ません。個々の表現や提示のルーツが何であるかを明確にして、ミクロとマクロの視点を散りばめながら、より大きく深い世界観を提示することにより、正当な越境的な表現が成立するものだと思います。分かりやすく加賀城さんの思考をまとめれば、インプットは「素材と技法=工芸」、アウトプットは「展示=美術」と言えるでしょう。双方のベクトルの関係性と両者をつなげる論理性を突き詰めていくことこそが、現代の日本の工芸と美術の理想的な関係性を構築できる契機になるのではないでしょうか。

2013-10-31加賀城 健 展「ヴァリアブル・コスモス|Variable Cosmos」 展示記録

撮影日:2013年10月17日 撮影:長谷川 朋也

2013-10-31加賀城 健 展に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介

加賀城 健 展「ヴァリアブル・コスモス|Variable cosmos」につきまして、各所にてプレビュー・レビューをご掲載いただきました。

主だったご掲載記事を以下にまとめてご紹介させていただきます。当展をご紹介くださったみなさまに、心より御礼申し上げます。

・『美術手帖 9月号』 ARTNAVI(プレビュー/8月17日)

・『GALLERY 9月号』「今月の展覧会50+」(プレビュー/9月1日)

・ブログ「プラダーウィリー症候群(Prader-Willi Syndrome)の情報のメモ」(レビュー/9月7日)

http://d.hatena.ne.jp/prader-willi/20130907

・毎日新聞 関西版 文化面「アートのトリセツ」(レビュー/9月25日夕刊)

http://mainichi.jp/feature/news/20130925ddf012040019000c.html

・artscape 「artscape レビュー」(レビュー/10月1日)

http://artscape.jp/report/review/10091726_1735.html

・日本経済新聞 関西版 美術・伝統芸能ガイド(プレビュー/10月5日夕刊)