Author Archive

2013-06-10KAMO 5th Meeting 【6/22(土)20:00〜】

2013年6月22日(土)20時〜23時(19時半開場)

会場:OTONARI(大阪市此花区梅香1−15−18 梅香堂のお隣)

トークゲスト:宮下 和秀さん(TEZUKAYAMA GALLERY・アシスタントディレクター)

アーティストが展覧会をおこなう「ギャラリー」には、複数の形態があります。

その中でも「コマーシャル(企画)ギャラリー」について、アーティストとギャラリーの関係性やそもそものギャラリーの運営など、「コマーシャルギャラリー」のシステムについてお話いただきました。

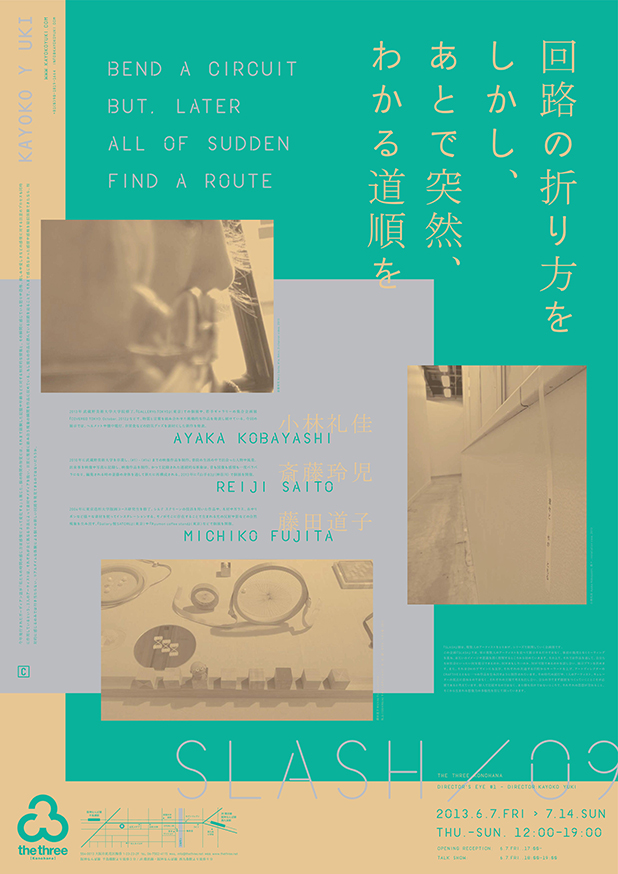

2013-06-07Director’s Eye #1 結城 加代子 「SLASH / 09 −回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を−」

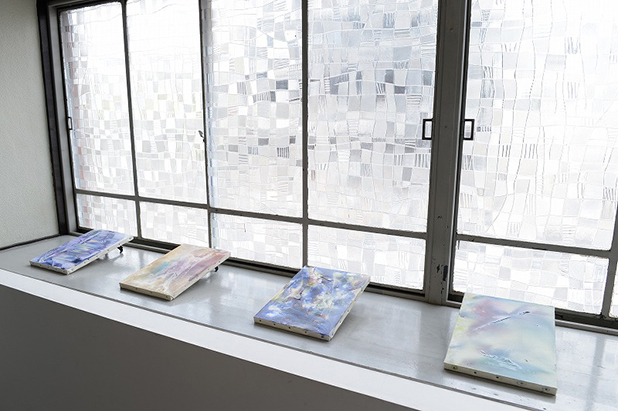

・「SLASH/09 回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を」 展示風景

・「SLASH/09 回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を」を振り返って

・SLASH/09展に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介

Director’s Eye #1 結城 加代子

「SLASH / 09 −回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を−」

2013年6月7日(金)〜7月14日(日)

☆ 7月22日(月)まで会期延長いたします。

7月15日(月)~17日(水) 休廊

18日(木) 14:00~19:00

19日(金) 12:00~18:00

20日(土) 休廊

21日(日) 12:00~19:00

22日(月) 13:00~18:00 [再延長]

開廊時間:毎週木曜〜日曜 12:00〜19:00

休廊日:毎週月曜〜水曜

会場:the three konohana

展覧会ディレクター:結城 加代子(KAYOKOYUKI)

出品作家:小林 礼佳、斎藤 玲児、藤田 道子

デザインワーク:CRAFTIVE

オープニングパーティー:6月7日(金)17時〜

トークショー:6月7日(金)18時〜19時

* * *

Director’s eyeの第1弾は、結城 加代子(YUKI Kayoko, b.1980)の企画によるグループ展「SLASH / 09 -回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を-」を開催いたします。

結城は2011年に「KAYOKOYUKI」を立ち上げ、特定のスペースを設けず、独自の切り口による展覧会企画や、自らの取り扱い作家の企画やマネージメントなどを、東京を中心に精力的に展開しています。

彼女の仕事の中で特筆すべきものは、毎回異なる出品作家をセレクトしたグループ展シリーズ「SLASH」です。作家と共に幾度とミーティングを重ねながら、お互いの意識やイメージを共有させていくことから、企画作りは始まります。各作家およびディレクターの異なる個性を尊重しながらも自然と一つの磁場へと引き寄せるかのように、各人の思考やプロセスが丁寧かつ平等に積み重ねられて、一体感がみなぎる展示を毎回実現してきました。ディレクターの立場の人間が、作家と誠実なコミュニケーションをとって展覧会を作るということの、理想的なモデルケースの一つであるように思います。

彼女独特のバランス感覚に満ちたコミュニケーション力でもって、作家の新たな一面を引き出す手腕と、首尾一貫した思考と実行力による彼女の企画は、各所で高く評価されています。当展は、結城による展覧会企画を、関西で初めて開催するものです。この「Director’s Eye」シリーズは、展覧会を企画する専任ディレクターの育成とその役割の必要性を強調するための企画です。近年作家主導による展覧会企画が各所で目立つ中で、専任のディレクターによる企画から現れるべき思考やスタンスにおける客観性、そして作家とディレクターを分業することによって、展示および個々の作家のクオリティの向上をもたらすことの実効性を、彼女の企画を通じて強く実感していただける機会になればと思います。

the three konohana 山中 俊広

【当展趣旨】

このたびKAYOKOYUKIは、大阪市此花区にオープンしたばかりのギャラリースペース、the three konohana にて、連続シリーズ『SLASH』を開催致します。SLASH』展は、複数人のアーティストをとりあげ、シリーズで展開していく企画展です。

この企画『SLASH』では、単に複数人のアーティストを並べて展示するだけではなく、事前に幾度となくミーティングを重ね、お互いのイメージや意識を深く理解するところから始めていきます。その上で、それでは作品を通して、自分たちは社会にいったい何を提示できるのか、何がおもしろいのか、何が可能であるのかを話し合い、展示プランを決めます。また、それはDMのデザインにも及び、それぞれの共通する目的からキーワードを上げ、アートディレクターのCRAFTIVEとともに一つの作品を生み出すように制作されています。その時代の流行や、1人のアーティスト、キュレーターの視点に委ねるのではなく、それぞれの立場で考えを出し合い、自らの手でまず価値をつくっていくことこそが必要であると考えています。個人で完結するのではなく、また勝ち負けではないところで、それぞれの思想が交わること、そこから生まれる想像力の多様性を信じて探っていきます。

第9回目となる『SLASH / 09 -回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を-』では、小林 礼佳(KOBAYASHI Ayaka,b.1988)、斎藤 玲児(SAITO Reiji, b.1987)、藤田 道子(FUJITA Michiko, b.1980)の3人展を開催します。

小林 礼佳は、2013年に武蔵野美術大学大学院を修了し、GALLERY b.TOKYO(東京)での個展や、若手ギャラリーの集合企画展『COVERED TOKYO: October, 2012』などで、物質と言葉を組み合わせた挑戦的な作品を発表し続けています。今年行われた修了制作展においては、25平米ほどの白い空間に”く” の字型の壁を配置し、自身で紡ぎだした言葉を貼付けていきました。鑑賞者は、その始まりと終わりの不明瞭な途切れ途切れの文章を探しながらさまよい、一瞬ホワイトアウトしかける視点を、ふいに現れる言葉により現実につなぎ止められるような、複雑な感覚に陥ります。

斎藤 玲児は、2010年に武蔵野美術大学を卒業し、〈#1〉~〈#14〉までの映像作品を制作しました。最近では2013年に山手83(神奈川)で個展を開催し、最新作となる〈#13〉、〈#14〉を発表しました。日常的に撮影し続けている写真と映像を素材に、iMovieを使ったアナログに近い手法で切り貼りしていきます。かつて記録された連続的な事象は、音も図像も感情も一度バラバラになり、編集される時の斎藤の身体を通して新たに再構成されます。普段の生活の中で出会った人物、風景、出来事を扱いながらそこから一定の距離を保ち、あくまで絵の具やキャンバスなどの物質を扱うようにPCは操作され、決定されます。

藤田道子は、2004年に東京造形大学版画コース研究生を修了し、現在同大学にて非常勤講師として従事しています。シルクスクリーンの技法を使い、紙だけでなく布や鏡などの素材にもプリントする他、様々な物質を扱いインスタレーションします。薄い透明色のインクを使って、細い線の重なりによって描く幾何学模様や、木材やガラスに糸やリボンを組み合わせた作品など、モノがそこに存在することで生まれる光の反射や影などの自然現象を生み出します。Gallery惺SATORU(東京)やRyumon coffee stand(東京)などで個展を開催しています。

今年発行されたガーディアン誌が、「私たちの時間の感じ方は感情によって変化する」と報じました。脳の時間の知覚には、それまで経験した記憶や年齢などに対する相対的な情報と、その瞬間に感じている怒りや恐怖、親しみや愛しさなどの感情に対する注意のプロセスも同時に作用しているという研究結果でした。私たちには平等に一定の時間が与えられていながら、体験や経験によって、感じることのできる時間は伸び縮みしてしまうのです。 3人のアーティスト達は、それぞれが全く異なる手法によって素材やメディアを扱い、日常に複雑に絡み合う現象の瞬間を作品に収めています。もし彼らの作品に潜んでいる回路を辿ることで、それまで感じ得なかった感情や感触を疑似体験できたなら、相対的に感じるのみでは行き当たらない、リアルタイムな経験による個々の新しい回路を発見できるのではないでしょうか。

当展ディレクター 結城 加代子(KAYOKOYUKI)

※『SLASH』とは…ファンが作った2次創作作品(ファン・フィクション)の中で、キャラクター同士が結びつくようなカップリングを示す際に間にスラッシュ記号( / )を入れたことから、それらを総称して「スラッシュもの」と呼ばれています。

2013-05-21伊吹 拓 展「“ただなか”にいること」 展示記録

撮影日:2013年5月3日 撮影:長谷川 朋也

2013-05-20ttk開廊および伊吹拓展に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介

ttkの開廊と伊吹拓展につきまして、各所にて多くのプレビュー・レビューをご掲載いただきました。

主だったご掲載記事を以下にまとめてご紹介させていただきます。ttkおよび伊吹展をご紹介くださったみなさまに、心より御礼申し上げます。

・Lmaga.jp「小吹隆文が選ぶ2月のスペシャル展覧会」(プレビュー/2月19日)

http://lmaga.jp/article.php?id=2055

・CNTR「the three konohana オープン」(プレビュー/3月13日)

http://cntr.jp/news/the-three-konohana/

・ブログ「プラダーウィリー症候群(Prader-Willi Syndrome)の情報のメモ」(レビュー/3月16日)

http://d.hatena.ne.jp/prader-willi/20130316

・『美術手帖』4月号 ART NAVI(プレビュー/3月18日)

・『GALLERY 4月号』「NEW GALLERY特集(P.101)」(プレビュー/4月1日)

・ブログ「アートのある暮らし allier style」(レビュー/4月6日)

http://allierstyle.blog.fc2.com/blog-entry-33.html

・ブログ「よしもと芸人 おかけんた・ブログ」(レビュー/5月1日)

http://nicevoice.laff.jp/blog/2013/05/post-64bb.html

・『美樂舎 会報第258号』「丹伸巨のコレクター日記」(レビュー/5月7日)

美樂舎HP:http://bigakusya.com/

2013-05-16伊吹拓展を振り返って

まず、この伊吹拓展はttk最初の展覧会であること。今後ttkが認知されていくにつれて、この展覧会によってギャラリーのイメージの半分は確実に形成されていく、ただの1回目では止まらない非常に重要なものでした。そして、伊吹さんにとっても、本格的に当展の出品作品を制作し始めた時期にギャラリー空間が出来上がっていないという(最終的には作品搬入の当日に引き渡し完了)、あくまでもギャラリー空間の完成予想のイメージのみで作品の構成を考えなければならなかった稀有な状況の中で完成した展覧会でした。

伊吹さんにとっては、こういう特殊な環境の中で、自分自身のこれまで積み重ねてきた表現から次への新たな展開を見せようと意気込んでいただき、それが明確な形となって当展の展示構成に現れたと、私自身強く自負しております。これまで感性による世界観を抽象絵画というフォーマットに描き続けてきた伊吹さんでしたが、今回は特にホワイトキューブのスペースに並んだ3点の横長の大作と、メインイメージになった100号スクエアの作品に、次の展開を示唆させる表現がはっきりと見られました。

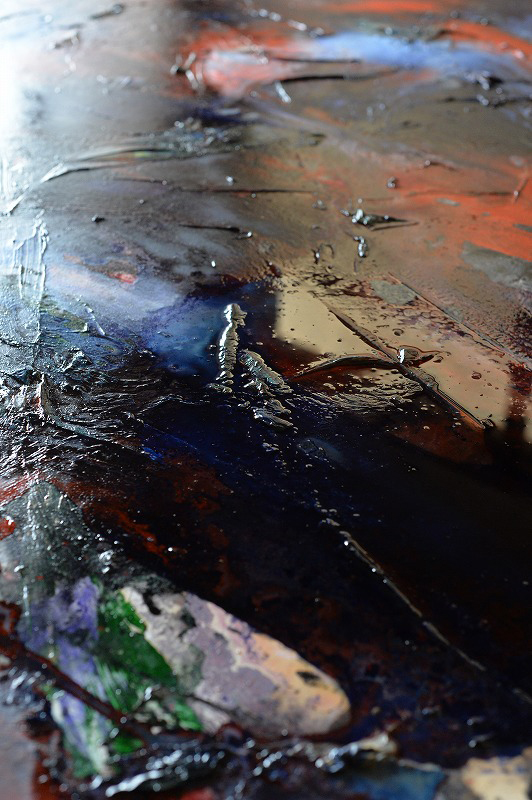

それは明確な意識を持って画面上に刻まれた強い筆致と、画面に押し込められた数多くの要素たち。筆致の強弱、多様な色彩、かたち、更には表面上のマチエールと、これまでの伊吹さんの作品には無かった、膨大な情報量としてのディティールでもって画面上を埋め尽くすことを意図した作品群が提示されました。

これら当展のメインというべき4作品の特徴は、これまでの伊吹さんの作品に頻繁に見られた心象的とされるイメージや空間的表現ともいえる描写から、いかに絵画、画面というプリミティブな概念に向き合っていくかという、彼の強い意志が垣間見られるものでした。解釈によっては、これまでの鑑賞者が介入する余地の大きかった画面から、自分自身の世界へ没入していくような様もあり、時には鑑賞者をも突き放すかのような冷たさも感じられました。更に、彼の自発的なストロークや数々のディティールを過剰なほどに画面上に入れ込むことによって、逆にオールオーヴァーなイメージは影を潜めて、限られた画面上でいかに自らの多様な要素をコンポジションしていくかが、伊吹さんの今回の大きな目的であり成果だったように思えます。

そのプロセスが概念的に伝わるという点で効果的だったものが、奥の和室にあったワーク・イン・プログレスの作品でした。6畳の和室に仰向けに置いた巨大なキャンバスに、最終的に会期中4回の重ね塗りをおこない、実際の作品が出来上がるプロセスを垣間見せるものでした。しかしながら、この試みは公開制作としてはおこなわず、お客さんが帰られた夜に加筆はおこなわれ、油の匂いが充満し表面が全く乾いていないみずみずしい画面が、翌日に突然現れるという状況を幾度と見せることになりました。行為としてのプロセスが決して具体的な様では見られない、あくまでも鑑賞者の想像の中で新しい画面が塗り重ねられることによって、鑑賞者の関心はより画面の方に集中し、油が乾いていく時間経過の中で細部が徐々に形成されていく感覚にも、絵画としての純粋なプロセスが強調されていくものとなりました。更にこの作品には、伊吹さんがこの1ヶ月半の会期の中で此花の町の雰囲気に触れ、その印象が自然に作品へと反映されていった、サイトスペシフィックな要素が予想以上に強かったこともここに書き加えておきます。

改めましてこの伊吹展では、伊吹さん自身の「絵画」そのものへの意識の強まりと共に、ttkとしましても、現代の絵画における本質というものに、私自身を含めて多くの方々への関心の誘導とその必要性を訴え、それらが明確に打ち出せた内容となったと思います。当展のテキストにも書かせていただきましたが、「あえて絵画そのものの概念や本質についてじっくりと考える機会になれば」の通りに、お越しいただいた方々からもそのような機会となったとの声を多数いただきました。ホワイトキューブと和室、二つの展示室の対比から、画面上に具体的なイメージが存在しない本来の「抽象絵画」としての存在をより一層強調させることで、純粋な絵画性を多くの方々に強く印象付けることができ、伊吹さんの従来からのイメージの転換にも、そしてttkのブランドイメージの創出にも意義のある展覧会であったと思います。

最後になりましたが、ttk最初の展覧会として、大変多くのみなさまにご来廊いただきましたこと、心より感謝申し上げます。そして、これからの伊吹さんの更なる展開にもぜひご期待ください。

2013-05-16KAMO 4th Meeting 【5/11(土)20:00〜】

2013年5月11日(土)20時~23時(19時半開場)

会場:OTONARI(大阪市此花区梅香1-15-18 梅香堂のお隣)

トークゲスト:宮本 典子さん(ART OSAKA・フェアマネージャー)

今年で11回目となるアート大阪は、国内で現在継続しているものでは最も歴史のあるアートフェアです。

アート大阪の変遷から、そもそものアートフェアの仕組み、そして作品売買のリアルな現状と共に、アート大阪の課題や今後の方向性など、幅広くアートフェアについてお話いただきました。

2013-05-06Director’s Eye #1 結城加代子「SLASH / 09」 【6/7(金)~7/14(日)】

the three konohana、次回の展覧会情報を公開いたします。

開廊後2本目の展覧会は、「Director’s Eye」の第1弾として、東京に拠点を置くギャラリスト、結城 加代子(YUKI Kayoko, b.1980)のディレクションによる「SLASH / 09」を開催いたします。

小林 礼佳、斎藤 玲児、藤田 道子、以上3名の作家によるグループ展形式です。

【詳しくはこちら】

2013-04-11「伊吹拓展」会期折り返しです!

先月15日のオープン以来、続々と多くのみなさんにギャラリーへお越しいただき、まことにありがとうございます。ttkの売りの一つである、展覧会の会期1ヵ月半もちょうど折り返しを迎えようとしています。1ヵ月半という会期に設定している理由は、お見逃しの無いようにということ、そして展示や作品、作家の世界観をみなさんの心により深く刻んでもらうために、会期中に複数回ご覧いただきたいという狙いがあります。

まだお越しになられていない方も、すでに各所で知られていると思いますが、ttkには2つの展示室があります。約37㎡のホワイトキューブの展示室には、この規模には珍しい約10mの長いまっ平らな壁面があります。そして、私のデスクの後ろをくぐると、まさに此花梅香地区の生活単位とも言える、6畳一間の和室があります。まさに対極にあると言える二つの展示空間を、自らの表現のためにいかに効果的に使いこなすか。これは、今後ここで展覧会を作っていく作家やディレクターにとっては高いハードルであり、展示をすること企画をすることにおいては大きな醍醐味だと思います。

そんなttkの空間で最初の展示をおこなった伊吹さん。ttkのオープニングを飾るタイミングが彼の様々な要素と交じり合って、明らかにこれまでの作風からの新たな展開を垣間見られる内容となっております。これからギャラリーにお越しいただく方には、ここで話すとネタばれになってしまうのでほどほどにしておきますが(笑)、特にホワイトキューブの展示室の10mの壁面に並ぶ大作たちは見ごたえ十分です!階段を上がり終えた瞬間に、この荘厳な大画面がみなさまを出迎えてくれます。伊吹さんの「絵画」そのものに対する意識の強まりを、ここでしっかりと感じていただければと思います。

そして、奥にある和室の展示室にあるWork in Progressの作品も、昨日2度目の加筆が加えられて、新たな画面に塗り替えられました。2週間前の加筆よりもかなり大規模なものとなって、前回前々回の画面の面影は全く見られないほどになっております。そして、加筆の度に起きることですが、油絵具の匂いはスペース全体に充満しております(笑)。

この作品の見どころは、絶対に日中だと私は思います。南向きのベランダの窓から差し込む陽光が、伊吹さんのみずみずしい画面に触れると…。この作品が提示する絵画としての意識は、ある意味ホワイトキューブに展示している作品とは対照的なものです。

自発的かつ積極的なアプローチと、他者や偶然性に委ねるアプローチ。この絵画そのものに対する両極の概念の「ただなか」にいる感覚を、ぜひ当展の展示空間の中で直接触れていただきたく思います。会期もあと4週間余り、展示空間に変化が生じる余地がまだ随所にあります。引き続きみなさんのお越しをお待ちしております!

2013-04-01山中 俊広 Toshihiro Yamanaka

– director –

山中俊広 Toshihiro Yamanaka

ギャラリスト/キュレーター

1975

・大阪府生まれ

1998

・大阪府立大学 経済学部 卒業

2001

・大阪芸術大学大学院 芸術文化研究科 博士前期課程修了

[主な職歴]

2002

・大阪芸術大学博物館 学芸員(~’03年度)

2008

・YOD Gallery (大阪) ディレクター(~’11年)

2012

・インディペンデントキュレーターとして活動を開始

2013

・the three konohana 代表/ディレクター[現職]

・KAMO [Konohana Arts Meeting for Osaka] 運営メンバー(~’16年)

・飛鳥アートヴィレッジ プログラム・コーディネーター(~’19年度)

2014

・大阪芸術大学 芸術計画学科 非常勤講師(~’24年度)

・奈良・町家の芸術祭 はならぁと アートディレクター(~’15年度)

・見っけ!このはな 実行委員会メンバー(~’17年)

2016

・近畿大学 文芸学部 文化デザイン学科 非常勤講師[現職]

2018

・大阪アーツカウンシル 部会委員(~’21年度)

・HUB-IBARAKI ART PROJECT チーフディレクター(~’22年度)

2023

・オオサカアートフェスティバル Art Exhibition & Fair部門 展示アドバイザー

・大阪芸術大学博物館 学芸員[現職]

2025

・大阪芸術大学 芸術計画学科 客員教授【現職】

[主な企画(キュレーター)]

2012

・「リアリティとの戯れ -Figurative Paintings-」なんばパークス(大阪)

・「ぐるりとギャラリー 大阪ツアー」 [ART OSAKA 2012関連企画] ※ギャラリーツアー、関西アートカレンダーと共同企画

・「『記憶』をゆり動かす『いろ』」大和郡山市 旧川本邸(奈良) [奈良・町家の芸術祭 HANARART 2012]

2013

・「ボーダーレスのゆくえ」なんばパークス(大阪)

・「ぐるりとギャラリー 大阪ツアー」 [ART OSAKA 2013関連企画] ※ギャラリーツアー、関西アートカレンダーと共同企画

・「ギャラリストのまなざし - Management for Artists -」なんばパークス(大阪)

・「飛鳥アートヴィレッジ 2013」 [アーティスト・イン・レジデンス/展覧会]

2014

・「奈良・町家の芸術祭 はならぁと 2014」

・「飛鳥アートヴィレッジ 2014」 [アーティスト・イン・レジデンス/展覧会]

2015

・「奈良・町家の芸術祭 はならぁと 2015」

2016

・「飛鳥アートヴィレッジ 2016」

2017

・「飛鳥アートヴィレッジ 2017」

2019

・「HUB-IBARAKI ART PROJECT 2018-2019」

・「飛鳥アートヴィレッジ 2019」 [アーティスト・イン・レジデンス/展覧会]

2020

・「HUB-IBARAKI ART PROJECT 2020」

2021

・「HUB-IBARAKI ART PROJECT 2021」

2022

・「HUB-IBARAKI ART PROJECT 2022」

2023

・「Artworks as Gift」大阪芸術大学博物館

2024

・「群衆|不在 アンリ・カルティエ=ブレッソン—揺れ動く世界へのまなざし」大阪芸術大学博物館

・「吉川静子と大阪芸術大学」大阪芸術大学博物館

2025

・「Around EXPO’70 ―当時の大阪芸術大学と日本万国博覧会―」大阪芸術大学博物館

[主な執筆、トーク・講演など]

2012

・「森村誠展 Daily Hope」Tokio Out of Place(東京) DM・リーフレットテキスト執筆

・『月刊アートコレクター』9月号 「評論家が選ぶ新人特集」執筆

・『アートビレッジボイス』(神戸アートビレッジセンター発行) Vol.66 「レコメン」執筆

2013

・「5 Artist Exihbition」阪急メンズ館(大阪) アーティストトーク・司会コーディネート

・『大阪保険医雑誌』10月号 「ピープル」執筆

2014

・『FLAG – Foreigner’s Live Art Guide』 展覧会レビュー執筆

_ 4-5月号 「上出惠悟 硯海の貝」

_ 6-7月号 「続続 木内貴志とその時代 ~帰ってきたキウチさん~」

_ 8-9月号 「水内義人のライトアーカイブス ~パブリック・パブリッシュ・パブ~」

_ 10-11月号 「森村誠 g+α」

_ 12-1月号 「おおさかカンヴァス2014」

_ 2-3月号 「act_ 城下浩伺とTACOの展覧会」

・「絹谷幸二賞」 推薦委員(-’17)

2015

・「国際発信力のある現代美術のキュレーター育成のための状況等に係る調査 意見交換会」登壇(京都芸術センター)

・『大阪保険医雑誌』5月号 特集「サードプレイスをご存知ですか」執筆

・「capacious STUDIES #01 アートと福祉と著作権」 レクチャー(大阪府社会福祉会館)

2016

・『REMIX TOWN』(NO ARCHITECTS 著) 「まちのアート」執筆

2017

・『染織情報α 2017年11月号』「「工芸」と「現代美術」を横断する染色表現」執筆(加賀城健「Physical / Flat」レビュー)

2018

・『融』2018年7月号 「此花区梅香・四貫島エリアの10年」執筆

2019

・おおさかアートコモンズ(仮称)ギャザリング「アートを伝える。アートを感じる。」 スピーカー(大阪府立江之子島文化芸術創造センター)

・TENRI ARTIST-IN-RESIDENCE in NARA 特別トークイベント「アーティスト・イン・レジデンスの可能性をさぐる。」 トークゲスト(Art-Space TARN、奈良)

・東大阪市民美術センター 美術教養講座「アートをしる、みる、かた〜る」 レクチャー(東大阪市民美術センター、大阪)

2020

・「第2回 大阪芸術文化交流シンポジウム 大阪から「美術/アート」を拓く」登壇(大阪府立大学 I-siteなんば)

・『TENRI ARTIST IN RESIDENCE in NARA 2019 ARCHIVE BOOK』「土地をトレースすることの意味」執筆(RAD「Moment in Landscape 反復-干渉-並置」レビュー)

・『カコイバ(茨木市市民会館仮囲いART PROJECT)記録集』「離合集散のモニュメントとしての「カコイバ」」執筆

・「天若湖アートプロジェクト2020」オンラインイベント・アート部門座談会登壇

2023

・ NEST ロンチイベント「24 hour × 8 event」 トークゲスト(NEST、大阪)

・ UNKNOWN ASIA 2023 トークセッション「関西のアートシーンの今を紐解く」 トークゲスト(大阪デザインセンター)

・「バグスクール:うごかしてみる!」関連トークイベント 「キュレータークロストーク」登壇(BUG、東京)

2024

・ はじのさと芸術祭 プレイベント 「教えて山中さん!」登壇(アサノヤ、大阪)

・ HUB-IBARAKI ART PROJECT「ディレクターバトンタッチトーク」登壇(茨木市市民総合センター[クリエイトセンター]、大阪)

2025

・「泉茂のサイトスペシフィックアート─ 1970年代のひとつの表現より」執筆(『藝術文化研究』第29号、大阪芸術大学大学院芸術研究科)

レクチャー実績校:大阪芸術大学、近畿大学、宝塚造形芸術大学、阪南大学、四天王寺大学、立命館大学、大阪成蹊大学、大阪公立大学

2013-04-01泉 茂 Shigeru Izumi

– artist –

1922 大阪市に生まれる

1939 大阪市立工芸学校工芸図案科 卒業

1951 「デモクラート美術家協会」設立(~’57)

1959 渡米、ニューヨークの版画工房「Pratt Institute」客員教授(~’62)

1963 パリへ移住(~’68)

1970 大阪芸術大学美術学科教授に就任(~’92)

1995 逝去

[主な展覧会(生前)]

1957 「第1回東京国際版画ビエンナーレ展」[新人奨励賞受賞]、「第4回サンパウロビエンナーレ展」(ブラジル)

1965 「日本の新しい絵画と彫刻展」ニューヨーク近代美術館など全米8館を巡回(~’67)

1975 「アートナウ’75」兵庫県立近代美術館

1978 「今日の作家シリーズ 泉茂展 -1963年以後-」大阪府民ギャラリー

1980 「泉茂 個展」番画廊(大阪)※生前は’81、’84、’87、’92、’93、’94年に個展開催

1983 「関西の美術家シリーズ 1 津高和一・泉茂・吉原英雄展」和歌山県立近代美術館

1986 「瑛九とその周辺」埼玉県立近代美術館など3館を巡回

1993 「久保定次郎と芸術家-戦後 初期版画を中心に」町田市立国際版画美術館(東京)

1994 「関西の美術 1950’s~1970’s」兵庫県立近代美術館

[主な展覧会(没後)]

1996 「泉茂展」 伊丹市立美術館(兵庫)

1998 「泉茂-初期版画作品を中心に」和歌山県立近代美術館

1999 「デモクラート 1951~1957 -開放された戦後美術-」和歌山県立近代美術館など3 館を巡回

2005 「没後 10 年 遺業・泉茂展」和歌山県立近代美術館

2006 「画家泉茂の写真展」滋賀県立近代美術館

2012 「泉茂 挑戦する画家」堺市立文化館ギャラリー(大阪)

2015 「没後 20 年 泉茂の版画紀行」BBプラザ美術館(兵庫)

2016 「受贈記念 泉茂の版画」徳島県立近代美術館

2017 「泉茂 ハンサムな絵のつくりかた」 和歌山県立近代美術館

2017 「PAINTINGS 1971-93」 Yoshimi Arts、the three konohana(大阪)

2018 「1960-70’s」Yoshimi Arts

2019 「Drawings 1960’s」Yoshimi Arts、the three konohana

2021 「2つの時代の平面・絵画表現-泉茂と6名の現代作家展」Yoshimi Arts、the three konohana

2023 「Newly Discovered Works」 Yoshimi Arts、the three konohana

[主なパブリックコレクション]

和歌山県立近代美術館、国立国際美術館、伊丹市立美術館、西宮市大谷記念美術館、大阪中之島美術館建設準備室、大阪府、堺市、兵庫県立美術館、徳島県立近代美術館、東京国立近代美術館、埼玉県立近代美術館、宮崎県立近代美術館、町田市国際版画美術館、京都国立近代美術館、パリ市立近代美術館、カーネギー美術館、ニューヨーク近代美術館

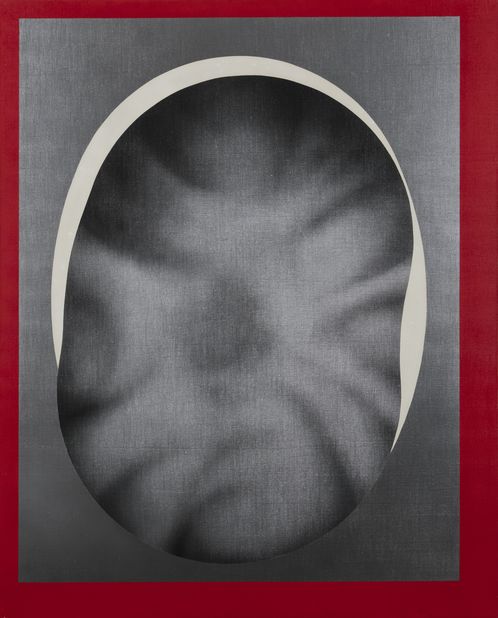

泉 茂 《凹む楕円》 油彩、キャンバス 162.0 x 130.3 cm 1981 年

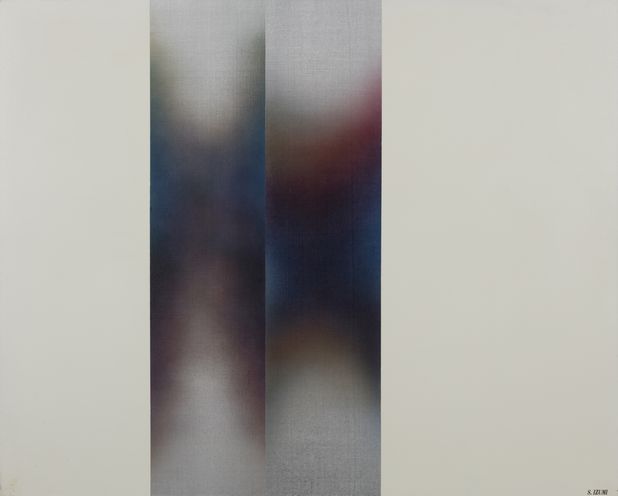

泉 茂 《JF10035》 油彩、キャンバス 130.3 x 162.0 cm 1971 年